2020 年 4 月 18 日,陳皓桓被警方以參與多項未經批准集結為由拘捕,因 10.1 遊行、7.1 遊行案等先後五宗案件,被控煽惑組織參與未經批准集結等罪成,於 2021 年 5 月入獄,總刑期 22 個月,扣減刑期後今年 10 月 10 日刑滿出獄。

一年半的刑期完結,恍如隔世,迎接陳皓桓的是一個全然陌生的香港。此城經歷一連串的疫情政策變動、政治氣候轉變、移民潮掀起等,年僅 26 歲的陳皓桓在囚期間經歷民陣解散和父親離世,出獄後要重新適應生活。他熟悉的政治氣候已不存在,堅守信念從何談起?

記者|陸穎琳 編輯|何裕婷

「我呼籲大家參與和平理性非暴力的遊行,但希望大家明白有機會被控未經批准集結或非法集結。」

反修例運動後期,在一些不獲發不反對通知書的遊行,都會聽到陳皓桓在現場拿起咪高風喊話。對於被捕入獄的結果,陳皓桓在發起集會當下已料到,但絲毫無阻他的決心。陳皓桓認為,遊行是他的權利,即使被噤聲仍要發聲,繼續以公民抗命的方式,表達對公安條例的不認同。

陳皓桓笑言自己是「坐監 deadline fighter」,從被上門拘捕起,一年間多次出入法院,他的心情仍沒有太大起伏。直至準備還押的那星期,各種的擔憂才一下子湧起,既憂慮民陣的後續工作分配,又為即將入獄的朋友操心。作為政治人物,他認為自己有責任令大家不要恐懼,於是每次面對公眾,他都會表現得很樂觀。即使身陷囹圄,他仍把握被押上囚車的短短數秒,笑著望向記者鏡頭,高舉 V 字手勢,但在笑容背後,他並不好受。

監獄環境惡劣 疫情下鎖倉更難捱

撤銷保釋當日,第一次被押上囚車的一刻,陳皓桓才有真正要入獄的實感。囚車上,他坐近晦暗的車窗,隔著鐵絲網看出窗外,頓覺感動,

「一上車,那些人(旁聽人士)跑著、哭著說再見、拍打車身,那一刻真的忍住了眼淚。」

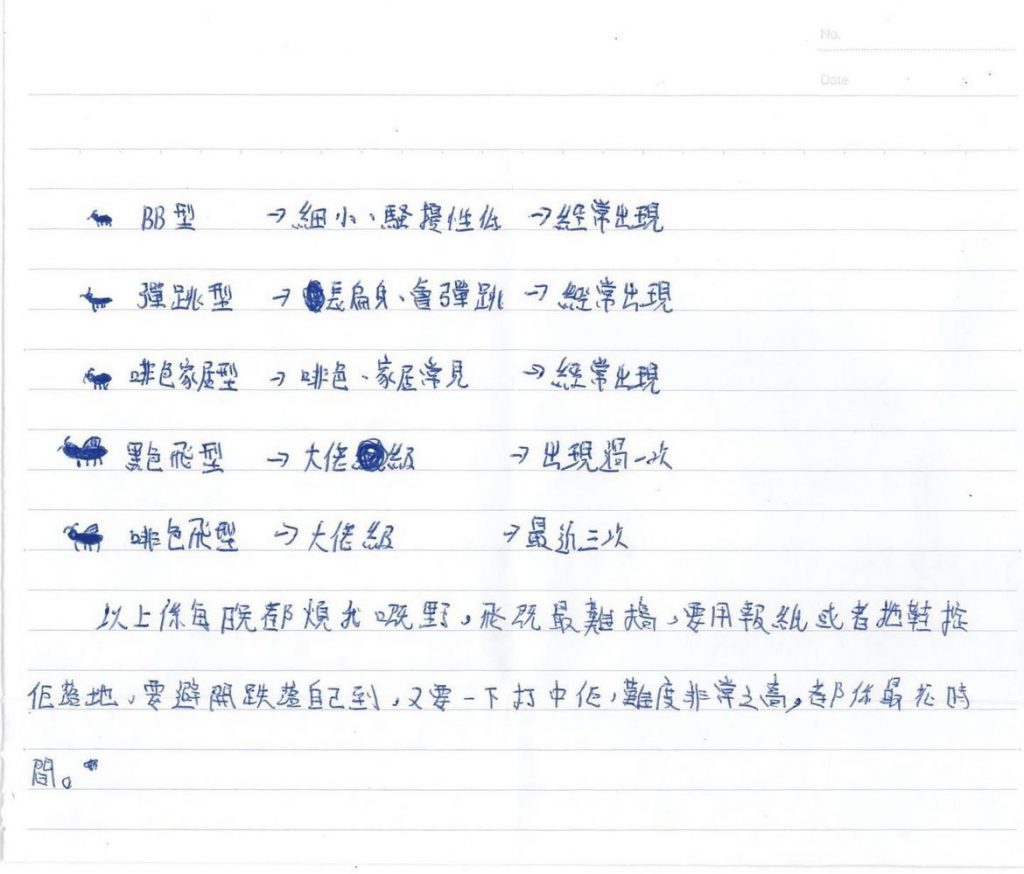

抵達荔枝角收押所,穿上囚衣,換上拖鞋,陳皓桓首先遇到的敵人是大大小小的蟑螂,害怕蟑螂的他難以接受,更試過被蟑螂咬,「如果試過被曱甴咬就知,那種懲罰是崩潰的狀態,你不能入睡。」為了得到一覺安睡,陳皓桓要克服心理關口消滅蟑螂。加上當時天氣炎熱達 36 度高溫,囚室內沒有空調,即使坐著都流汗濕透,更生熱痱,食物味道又寡淡難以入口,讓他覺得很辛苦。用了一星期才勉強適應監獄環境。在入獄前,梁國雄曾經提醒陳皓桓不要高估自己的承受能力,經歷種種後,陳皓桓承認入獄前確實是高估自己了,幸好路上有前輩的陪伴和提點。

雖然對入獄早有心理準備,但在疫情下的監獄令他更感孤獨。在疫情最嚴竣之時,懲敎署今年2月起在懲教院所實施「鎖倉運作模式」長達五星期,期間禁止親友探訪,直至 3 月 24 日才有限度恢復公務探訪。加上進出監獄的信件要消毒,大大延遲收信時間。以往他每星期都會收到一疊約一至兩厘米厚的信,「鎖倉」期間,最嚴重時有一個月收不到信。當時新聞較少報道政治活動,在這段時間,他能夠做的只有閱讀、透過收音機聽歌、寫信等,只有寄信卻沒有收到回信,整整一個月不知道牆外的事。

政治犯身份敏感 言行需份外小心

陳皓桓被判罪成後,被判入高度設防的石壁監獄服刑,裡面專門囚禁刑期較長的囚犯,包括被判終身監禁的殺人犯。他指大部份囚友不理解他的政治理念,「好多人被囚禁咗超過六至七年,甚至十幾年,所以他或仍停留在 2006、2007、2008 年,他們感受不到為甚麼你要參與(社會運動)。」對此,陳皓桓選擇避免與囚友談及政治話題,日常對話主要圍繞韓國綜藝節目、女人、食物、樓價等等。

在獄中,陳皓桓每月都會收到很多來自本地和海外的信件,一些支持者在信件中寫歌詞、劇集情節、劇集人物關係圖、畫作等等,令他很難忘。剛開始時他會透過牆外的朋友上載手寫信至創作平台 Patreon 回應,但他的發言經常被報章轉載,所以他每次發布文章都令懲教署份外緊張,署方甚至派監獄保安向他施壓,問他「可不可以不要這樣寫?」、「用其他方式回信可以嗎?」,勸諭他不要發表公開言論。

入獄初期,陳皓桓寫過一封「致香港人公開信」,強調民陣不會解散,又鼓勵香港人堅守信念、繼續發聲,但在信件公開後,陳皓桓就被罰入「水飯房」單獨囚禁四天。(監獄中的隔離牢房,生事的囚犯有機會被鎖至水飯房單獨囚禁以作懲罰)因為懲教處施壓,再加上他認為他的信件有機會被國安公署檢查,故他撰寫時會反覆斟酌當中的字眼和內容,以免連累收信者, 後期他索性減少寫信。初時入獄時,陳皓桓的 Patreon 帳戶每隔幾日便會更新一次,慢慢減少至每月一次回信。2022 年,陳皓桓的 Patreon 沒有再上載任何文章,直至最近出獄才再次更新。

孤軍作戰 獄中得悉民陣解散

對社民連主席陳寶瑩來說,陳皓桓是跟她年紀相差40年的忘年戰友。陳皓桓剛加入社民連擔任梁國雄的助手時,還不到20歲,但社民連的成員已經對他印象深刻,覺得他是個好學的年輕人,「他經常說自己『不讀書、不識字』,但他很願意學,最後很多工作我們都全權交給他負責,當時他只有十幾歲。」

他們未認識之前,陳寶瑩就已經見過陳皓桓的照片, 照片是2014年時他被一名政見不同的中年人襲擊,「縱使是在一個威嚇面前,他的眼神仍然很堅定。」並肩作戰多年後,陳寶瑩更認定他的形象就和那幅照片如出一轍,堅持自己認為正確的事。民陣秘書處原本有七人,但後來有人被捕、有人離開,最後只剩下他一個人孤軍作戰,同時還面對著巨大的壓力,但年輕的他仍然沒有後退。

一人秘書處最終還是難以走下去。2021 年 8 月 15 日,成立19年的民陣發表解散聲明。陳皓桓得知解散決定時,消息還未對外公布,當時他的心情沉了一沉,雖然感到遺憾卻能夠理解,他對成員說:「(監獄)裡面的人無法決定外面的事,你們決定,因為我不知道你們面對多大的壓力。」

最後他提筆寫下那篇解散聲明,打算爲民陣作最後的貢獻。聲明感謝香港人多年堅持,和民陣一起經歷了多場政治運動,讓燈光照亮香港,當中的每一個字都盛載着他許多的回憶。

父親離世 身陷囹圄錯過最後一面

民陣解散後約兩個月,又有另一打擊。陳皓桓的父親突然昏迷,家人希望他能申請外出探望父親,但當時正值立法會選舉前的敏感時期,加上疫情期間醫院的探訪要求嚴格,深知機率不大的他並沒有申請。後來父親甦醒,陳皓桓以特別理由申請與父親通話十分鐘。電話裡,他開玩笑地問父親昏迷時看到了甚麼,父親回答說看到了很美麗的世界,裡面有很多人,陳皓桓追問自己在哪裡,「父親說:『哦,你還在坐牢』,在他那個很美麗的世界裡,我在坐牢。」

後來某一天,福利官突然叫他接聽電話,他深知不妙,原來是家人通知他,父親傷口受感染,細菌擴散至全身,預計幾天內就會離世。得知消息後他不斷痛哭,腦海一片空白。入獄後他沒有與父親見面,當刻他憶起和父親最後一次見面的畫面——父親強忍腳患,由屯門的家坐車到灣仔區域法院旁聽,由旁人攙扶、步履蹣跚地走進法院,再隔著犯人欄的玻璃,向自己打招呼。

父親病情惡化令他大受打擊,雪上加霜的是僵化的監獄制度令他無法和父親好好道別。父親彌留之際,家人致電監獄福利官(專門處理囚犯福利事宜的職員),希望能讓陳皓桓趕及與父親隔著電話道別。福利官卻要求家人按程序先讓醫生將身份證明文件、出世紙、住院資料等傳真到監獄,他批評懲敎署的做法欠人性化,在危急關頭還要求家人處理文件。最後陳皓桓只能隔著電話對已昏迷的父親說了幾句,不知父親有否聽見。

他憶述父親離世後,他嘗試申請外出奔喪,福利官對他惡言相向及留難。這讓陳皓桓很憤怒,申請外出是在囚人士的基本權利,他在獄中亦遵守規則,卻因爲自己的政治身份而被阻撓。他因而作出投訴,最後懲敎署允許他出席父親喪禮,但須在懲教人員的押解下逗留最多十分鐘,更不可與在場人士接觸。本刊就陳皓桓在獄中的情況向懲教署查詢,署方表示不評論個別個案,又稱如在囚人士不滿在囚期間的待遇,可作出申訴。

對於家人,他懷着愧疚,覺得自己很不孝,一直以來父母爲他提供了優渥的經濟環境和莫大的自由度,沒有要求過他甚麼,但他大部分時間投身政治,每一天不是在遊行集會,就是在開會討論社會議題,「只顧著幫其他人,卻很少花時間陪伴家人」。父親離世的打擊,他仍在消化當中,「我現在(從監獄)出來了都未能完全接受這個現實。」

出獄後懼怕人潮

隨著距離出獄的時間逐漸靠近,對陳皓桓而言並不是一個解脫,反而是強迫他面對劇變的社會。出獄後,他無法適應香港社會一年多以來的改變,大量新資訊短時間內湧入腦中,猶如腦袋被不斷轟炸,令他感到資訊疲勞。

曾舉辦多次遊行,「見慣大場面」的他,剛出獄時出現人群恐懼的症狀,某次他打算到旺角處理電話服務,街頭上的密集人群令他頓時冒冷汗、呼吸困難,甚至未及處理電話服務就急忙離開。他回想,入獄前正值疫情嚴重之時,街上人流不多,在監獄亦只會接觸三、四十人,令他不習慣面對人群。直至出獄接近兩星期,他才習慣外出,但繁忙時間太密集的人羣仍然會令他恐懼。

前路茫茫 仍望港人笑着捱

出獄一個多月,陳皓桓現時主要參與在囚人士的支援工作,例如探監、寫信和到法庭旁聽,他表示未來一個月至少會到六至七個監獄,探望不同的政治犯。 經歷過喪親之痛, 陳皓桓暫時希望多陪伴家人,政治方面,他暫時還沒有規劃,但他肯定地說:「只要是我能夠發聲的,我一定會發聲。」

「今時今日的香港,是強行找事情讓自己開心。」出獄後,他感受到香港瀰漫着一種壓迫感,彷彿每個人總在面對些問題:失業、身邊朋友入獄、親友移民等等。他以《無間道》的歌詞形容現在的社會氣氛,「明明我已晝夜無間踏盡面前路,夢想中的彼岸為何還未到」。移民潮下,他直言有很多政治犯仍身陷囹圄,亦有人默默作戰,所以他選擇留下來和香港共進退。陳皓桓和很多香港人一樣,仍在迷霧中摸索前路,但經歷過牢獄之苦,他豁達地說:「有甚麼會捱不過?最重要是開心,笑著去過日子。」

問到他對年輕一代有甚麼寄語,他回答:「要做個更好的人」,沉思幾秒,再說:

「這個世界很荒謬、很荒謬,但為甚麼未到極荒謬,是因為還有很多很好的人在這裡。」

他鼓勵香港人要努力成爲一個不屈的好人,不要讓任何事沖淡理念,只要大家堅持用不同方式發聲,世界才不會繼續荒謬下去。