政府於10月向立法會建議修改法律援助制度,包括刑事案件改由法援署指派律師等。新制度下,法援刑事案申請人只能接受法援署委派的律師,改制惹來「官派律師」疑慮。

今年7月,唐英傑因煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成被判囚九年,他其後就定罪及判刑上訴。一般情況下,除非上訴人提出更換律師,否則會沿用原審的律師行。法律援助制度修改後,法律援助署就案件更換律師行,改為杜偉強律師事務所代表他上訴。而該律師行的合夥人曾擔任政協。原審代表大律師劉偉聰亦因有案件在身,被署方以避免影響受助人利益為由,而不獲留任。

另外據了解,初選案的47名被告中,有至少三人擬放棄法援,包括劉頴匡、吳政亨等。

記者|郭海渝 編輯|丁心怡 攝影|郭海渝 丁心怡

法律援助署於1970年成立,主要為申請人在民事或刑事訴訟中,提供代表律師及大律師服務。

立法會建制陣營早前批評法援制度被濫用,指案件過份集中於部分律師或大律師手上。政府隨後於今年10月提出多項修訂建議,其中三項重點為:

- 刑事案件不再允許申請人選擇律師代表,改由法援署署長委派律師;

- 下調律師及大律師可接辦的民事法援案件的數量,由每年36宗及20宗分別降至每年30宗及15宗;

- 司法覆核案件首次新設限額,大律師每年可接最多三宗案件,事務律師則最多五宗。

法援署署長鄺寶昌早前表示,2021年有七成的案件均由申請人提名律師,而2020年有兩成刑事法援案件僅由5%的律師及大律師接辦,認為改制可以改善案件集中的問題。

他強調刑事案件申請人原則上並無提名權利,署方過往只是「盡量尊重」,日後將會回歸標準做法,即由法援署署長委派律師,只有在特殊情況下,如涉事的律師在下級法院代表過當事人,才接受被告提名的律師,預計修例將在今年年底全面落實。

改制打亂部署 申請人憂失勝算

阿玲(化名)去年因違反國安法被捕,她現正保釋候查。但國安處向她表示已完成搜集證據,表明會起訴。由於國安法案件複雜且審訊時間長,律師費動輒過百萬元,若真的被起訴,阿玲打算申請法援,以減輕財政負擔。但審訊日子遙遙無期,她未能開始申請法援,又遇上改制的壞消息:

「我有想過『踢保』,希望(警方)快點起訴我。那我就可以趕在修例前,提名我自己想要的律師。」

阿玲坦言,願意接辦國安法案件的資深大律師已為數不多,富經驗且有相同政治立場的更是寥寥可數。因此,阿玲早已物色了一位大律師,知道他已接辦不少法援案件,擔心會超過法援案件限額,所以她特意與對方見面,希望律師預留名額,代表自己打官司。她指:「我甚至跟他直說,希望律政司快點起訴我,這樣我就可以提名你。」然而,阿玲現時預料案件開審時,已是法援改制生效後,只能「硬食」獲法援署指派的律師,憂慮會影響案件勝算。

阿玲現時的律師由她被捕第一天已開始跟進案件,她每次向國安報到時,律師都會在場。她認為提名律師除上庭外,可在更早階段已開始跟進案件,亦能留意更多對被告有利的細節:「例如我落口供時回答了一些對我更加有利(的內容),如果我讓一個新律師負責案件,他們不會知道中間發生了這些事。」

不信任法援委派律師 寧籌錢自聘律師

阿玲有不少朋友都因社運被捕,為了聲援友人,進庭旁聽逾10次。她早前聽聞有被告被獲派不熟悉的大律師,大律師為被告撰寫求情陳詞時,將被告寫成沒有悔意,令案件大受影響,因此認為被告與律師之間的信任很重要:「我在律師樓和你(律師)談好所有細節,然後你在庭上說的內容是完全不一樣時,我亦拿你沒辦法

由於不清楚委派律師的背景,阿玲亦擔憂律師不會從被告的最大利益出發,甚至會建議她直接認罪,增加國安法成功入罪的案例:

「不會有信任,你完全不知道對方(委派律師)是什麼人,這跟你直接認罪、坐監差不多。」

阿玲亦透露,有同案的被告因擔憂與獲派律師政見不同,而放棄申請法援,寧願自己想方法籌錢,甚至四處找人借錢。若借不到錢,只能厚著臉皮向相熟的律師尋求律師費優惠,或義務律師幫忙。

阿玲估計自己至少要付100萬訟費,面對如此高昂的費用,她指無論如何都會先申請法援,到時因應委派律師人選,再決定是否自費聘請:

「只能奢望法援署有一點良心。我都不期望他(獲派律師)是『黃』,但有點良心,起碼給我一個中立的律師,不要太『紅』。」

覆核王:影響司法覆核意欲

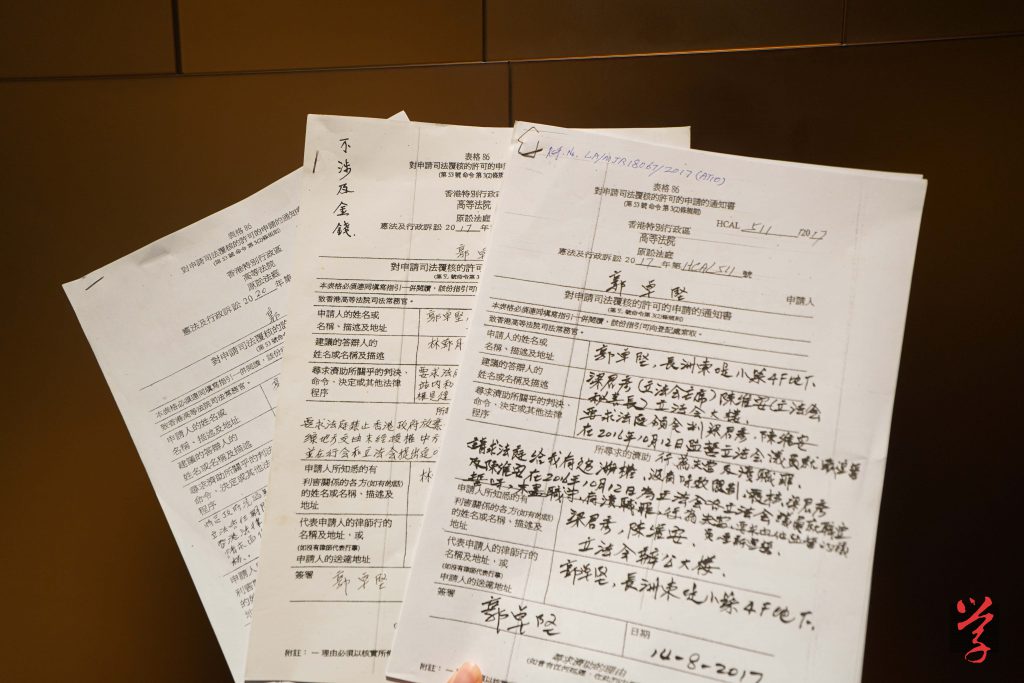

自2006年起,「長洲覆核王」郭卓堅多次申請法援提出司法覆核,曾被指濫用法援,法援署2017年拒絕受理他未來三年提出的司法覆核申請,去年他更因無法負擔訟費而破產。

郭卓堅表示,在每次司法覆核中,他都會因應案件的不同性質選擇適合的法援律師,例如土地案件就會找熟悉土地法的律師,憲法爭議則找熟悉憲法的律師。但他指擅長司法覆核的律師不多,故出色的律師自然接辦多些案件,不解法援署為何要設置每位律師負責案件限額:

「你吃飯,見到食肆排滿隊的,一定是好吃的;而旁邊『拍烏蠅』的,你也不敢走進去。」

郭卓堅又指,如司法覆核內容有可能違反憲法,法庭才會批准開庭,隨後才能申請法援,他認為不存在濫用法援的情況,他指:「如果政府行政沒有問題,我一單都不能司法覆核。如果政府一日錯10次,那憲法給我權利,讓我可以司法覆核政府10次。」他亦擔憂申請人如不能自選律師,影響他們司法覆核的意欲。

律師憂破壞信任關係

新制度下,法援刑事律師亦受影響,前法政匯思召集人、大律師吳宗鑾為法援律師,過去兩年處理不少與反修例有關的案件,他憂慮改例後,信任將成最大的問題。目前他的案件都是由受助人被捕的第一天就開始由他負責,與當事人已建立長時間的信任,他認為受助人的信任有助律師處理案件:

「對被告來說很重要的是,如何和法律團隊建立信任,由頭到尾把自己的命運交托在他的手上,由他去幫自己打(官司),輸贏最後都要無悔。」

他又指,一旦律師和受助人之間缺乏信任和溝通,就算律師專業優先,提供很好的建議,受助人也會因政見顧慮而不願詳談案情,影響之後審訊策略,包括答辯意向、抗辯方向等:

「就算跟受助人說『政見不同,專業行先』,他也不一定會相信。他是把自己數年的青春像賭注一樣押上去,他為甚麼想冒風險?」

他指,署方以案件過分集中於少數律師為由改例,將律師的利益優先於受助人的利益,是本末倒置:「法援向來也清楚他們的使命是要協助受助人,應該永遠都是以受助人的利益先行,而不是律師的利益先行。」

吳宗鑾又指改制前,律師接辦案件已有限額。社運案件中,最有名的法援律師未來數年的名額都已排滿,無法再接辦新案件,認為本來已設立限額規管情況,集中案件的問題有限。他亦認為署方與其下調法援律師接案的限額,倒不如降低成為法援律師的準則,因為成為法援律師需要至少三年工作經驗,降低準則能令更多的律師成為法援律師,解決案件集中問題。

熊運信:提名權非絕對

對於提名刑事律師權利,律師會前會長熊運信表示,1997年前法援律師已經由法援署長委派,只是2019年後規矩較寬鬆,大部分申請人的提名皆獲批。他強調是次建議並非剝奪提名權,而是釐清權利。他認為申請人根據合法期望,即市民合理地期望當局按照某項特定程序來作出決定,除非基於凌駕性的公眾利益,合理期望必須獲得保障,因此申請人仍可照舊提名:

「雖然法例沒有寫明刑事有提名權,根據合法期望(Legitimate expectation),沒有寫出來但做了幾十年,署方需要去受理。」

他亦認為改制並沒有牴觸《基本法》35條,該法列明市民有選擇律師的權利,熊運信強調自由選擇律師的權利並非絕對,要考慮公眾利益,法援涉及公帑,必須用得其所,他指:「你可以選擇但不一定要給你,你有錢就自己找其他律師。」他希望新制度下,署長能清楚公布行使酌情權背後的理由及準則。