這天,大眼仔(化名)和媽媽提早一個半小時來到觀塘法院,等待最後一次庭審。陪同上庭的社工一路緊緊搭着被告大眼仔的肩膀。大眼仔患有自閉症和中度智力障礙,與人溝通時,只能以簡單詞語回答。在陌生的法庭環境裏,他顯得侷促不安,一直低頭,依偎著身旁的社工。

他被指在街上跟蹤女子,以遊蕩罪被捕,經歷錄口供、上庭,加上精神科醫生證實他沒任何暴力傾向——六個月後,律政司撤銷控罪,大眼仔獲當庭釋放,讓社工、媽媽和大眼仔都鬆一口氣。

大眼仔在特殊需要的被捕人士中,已是較為幸運——他們是「精神上無行為能力者」(Mentally Incapacitated Person,簡稱MIP),難以和別人溝通,理解能力亦有限,不少人是自閉症和智力障礙患者。反修例風波中,也有不少MIP被捕,引來社會關注。陷入訴訟時,他們難以招架接踵而來的作供、審訊,加上執法和司法部門普遍不熟悉如何處理MIP案件,令審訊過程荊棘滿途。

記者|鄭智霖 編輯|林詩雅 攝影|林詩雅

24歲的大眼仔被指在2021年5月的上班途中,尾隨街上一名女途人,事主報案後,警方以遊蕩罪拘捕大眼仔。媽媽張女士指,兒子在觀塘的庇護工場工作五年,每天經同一條路上班,礙於原本道路有工程,才繞道而行:「有女仔指他跟著自己,由3月到5月報了五次警,第五次說被(大眼仔)撞到膊頭,但是那條路很窄,又多人經過」。張女士解釋,大眼仔偏離原來路線後迷路,才會尾隨他人:「除非母親認識的、或親人,(否則)他從來不會主動理會陌生人。」

執法過程錯漏百出 「合適成人」感茫然

兒子平日跟人溝通,多數以簡單字詞對答,在他被捕後,張女士最擔心的是他不懂表達。她憶述兒子在警署錄口供時神態緊張,只是重複回答「沒有」。政府規定,如果MIP被捕,錄口供時必須由至少一名「合適成人」陪伴,此人可以是親人、監護人或社工,在旁協助他們作供。

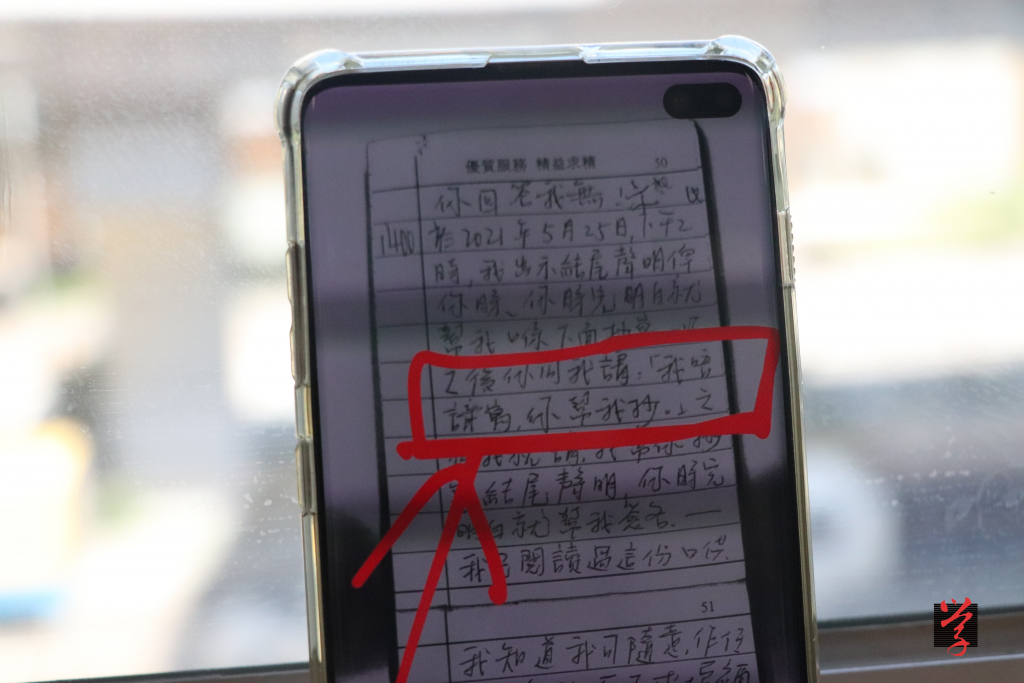

張女士和社工作為「合適成人」陪同大眼仔在側,但她指自己不懂法律、不敢插口,社工又沉默地坐在一旁。其後,她在口供紙上竟發現「我唔識講,你幫我抄」的句子,她大感困惑:「兒子不可能回答完整句子」,懷疑口供所載不是他親口說出。但在警方要求下,她唯有簽署口供紙,其後回想,她也懊惱自己過於疏忽。

不少MIP無法自行完成錄口供的程序,這個程序卻影響日後審訊——可是,即使有合適成人陪同,警察也可能處理不當。

立法會前議員張超雄指,應對MIP的執法程序特殊,對警察來說可謂吃力不討好——他們各有不同需要,有些專注力低、有些需定時服藥、甚至或無法說話,同時,必須等到「合適成人」出現,才可以開始錄口供。他認為警察的升遷制度看重破案率,遇到MIP這種無法配合他們破案的被告,「要做這麼多事情,又讓他們的『成績表』沒有那麼好」,令他們處理案件時態度隨便。

過往也發生過警察處理不當的事件——於2015年,警方曾在大圍美林邨拘捕一名中度智障及自閉症男子,警方一度落案控告其誤殺一名正在遛狗的同邨老翁。監警會事後證實有警員誘導被告作答,捏造口供,已經對涉事警員作出紀律處分。

被告的兄長歐威豪接受本刊訪問時憶述,當時他作為「合適成人」陪同作供,但弟弟在他仍未到達前,已開始獨自作供。他到達警署後,警方要求他在口供記錄上簽署。歐威豪表示,從口供記錄中看到弟弟對答如流,令他感到奇怪。不過,他在口供紙上補寫一句「這些不像是我弟弟會說的」後便簽了字。

雖然後來警方翻查被告居住之院舍的閉路電視,發現他有不在場證據,將他釋放,但當歐威豪回看當時錄口供的片段,發現警方在錄口供的過程中,確實以引導的方式誘騙弟弟作答,隨即向監警會投訴。

警方經內部調查後,發現事件屬實,在深夜公開道歉。

香港未設立中介人制度

雖然「合適成人」機制已運作多年,但歐威豪對「合適」的定義仍感困惑,亦為當初自己在口供紙上簽字耿耿於懷:「我以為我『合適』,但實際上我對法律……字就看得懂,但是get(明白)不到」。當初以為是配合警方而簽字,豈料這等於確定口供屬實,自覺讓弟弟一時蒙上不白之冤。因此,他期望「合適成人」由具備法律基本知識、懂得與MIP相處的人擔當,並不單單是與MIP相熟的人。

歐威豪這種看法,較接近外國的中介人(Interpreter),他們能夠專業地協助MIP在司法程序中表達意願和想法。

大律師黃纓淇曾在香港中文大學修讀心理學,亦時有觀察外國對待MIP被告的司法機制,她解釋,錄口供之外,中介人更負責向法庭傳達與解釋MIP的說話,及協助他們理解繁複的司法程序,奈何角色在香港並不存在,對MIP不甚了解的辯護律師又無法代理這角色:「一般情況向被告解釋所有程序,可能需要5分鐘;然而MIP被告可能需要1至2小時。」

她處理過多宗MIP被告的案件,即便經驗豐富,她也試過用了足足二十分鐘,才和一名MIP被告解釋清楚自己是他的辯護律師,可見經驗和耐性必不可少。

MIP難表達 律師輕率勸認罪

案件開初,當大眼仔母子與法援署派來的當值律師會面時,律師曾向他們稱:「認罪很小事」;又指若MIP被告認罪,他們可以精神疾病為由免去刑責,最嚴重的後果只是「入院令」。

張女士質疑,兒子不能表達自己、案情亦未明:「點解要他認罪?」加上兒子多年未曾離開自己,若法庭判處「入院令」,兒子要被關進精神病醫院,歸家無期,對當值律師的建議感到極為不安。約一星期後,張女士從特殊學校老師得悉,可透過張超雄轉介案件至黃纓淇,在黃協助下,他們向私家醫院醫生索取精神科報告,證明大眼仔不宜上庭答辯、過往也沒有不良紀錄,成功游說律政司撤銷控罪。

黃纓淇指,家屬起初認為「律師、法庭一定懂得如何處理」,但處理MIP案件時,辯護律師要準備一系列文件,如《殘疾證》、融合教育成績表、過往的評估和醫療報告等;在審訊期間,至少索取兩份精神科醫生的報告,向法庭說明被告狀況;更要懂得判斷被告是否適合答辯,當被告沒有能力答辯的話,則無須負上刑責,不過法官可考慮幾種方案,幫助被告改過自新、重回正軌,而「入院令」是其中一個方案。

她慨歎,不少律師未清楚了解被告的病情和案情前,便輕率地說出「判處『入院令』已經好好,算你『執到』(幸運)。」

一些法官律師不懂處理MIP案件

根據《精神健康條例》,如果MIP不適宜上庭答辯,以及有不良紀錄、或判斷他有傷害他人的傾向,「監管和治療令」、「監護令」、「入院令」都是法庭可考慮的方案。當中最為嚴重的,正正是「入院令」。

然而,根據精神科醫生報告,大眼仔除自閉症和智力障礙外,「過去沒有不正常狀態和行為問題;沒有抑鬱和精神障礙」;另外,他一直維持規律的生活、接受社工恆常輔導:因此「不需法律要求的監管和強制措施,維持良好紀律」。

黃纓淇指,基於報告,上述三種方案均不適合大眼仔這類被告:

「常有人士受自閉症及智力障礙的影響,導致他們做了一些出於善意,或因誤解而不知道是惡意的行為,其實他們經此一役已不敢再做。」

她無奈稱,當MIP淪為犯罪嫌疑人:「大家(警察、律政司)會覺得不可以『益咗佢』、怎樣都要他承受些後果』。」

由作供到判刑,特殊需要被告面對的司法程序,比一般被告複雜,更甚,有法官不懂處理這些情況:

「聽過有法官親口指自己『從來沒有處理過,我不懂做,需要控辯雙方的律師協助』,更離譜的是控方指無法協助。

就有意見認為律師及法官對有MIP被告認識不足,本刊曾向司法機構查詢,司法機構回覆指,法庭會按照每一位MIP的情況,獨立審理案件。

社會標籤兼教育不足 加深誤解

黃纓淇認為污名化是忽略MIP權利的主因,大眾對持有《殘疾證》的MIP人士有偏見,例如「白卡仔」(持有《殘疾證》之人士的代稱)成了嘲笑的用語,亦將他們和「胡亂說話」、「有暴力傾向」等標籤掛鈎,認定做出這種行為的人必定「有事」。

香港大學法律系助理教授張天目接受訪問時指,本地與MIP有關的法律教育不足,以致法官、律師皆不熟悉MIP的情況。香港現時只有她和一名外國的博士生從事相關範疇的研究,而整個法律教育體制也甚少兼及「精神健康法律」一環,目前只有她開辦的碩士課程有所兼及,正研究於未來把課程擴展至本科程度。