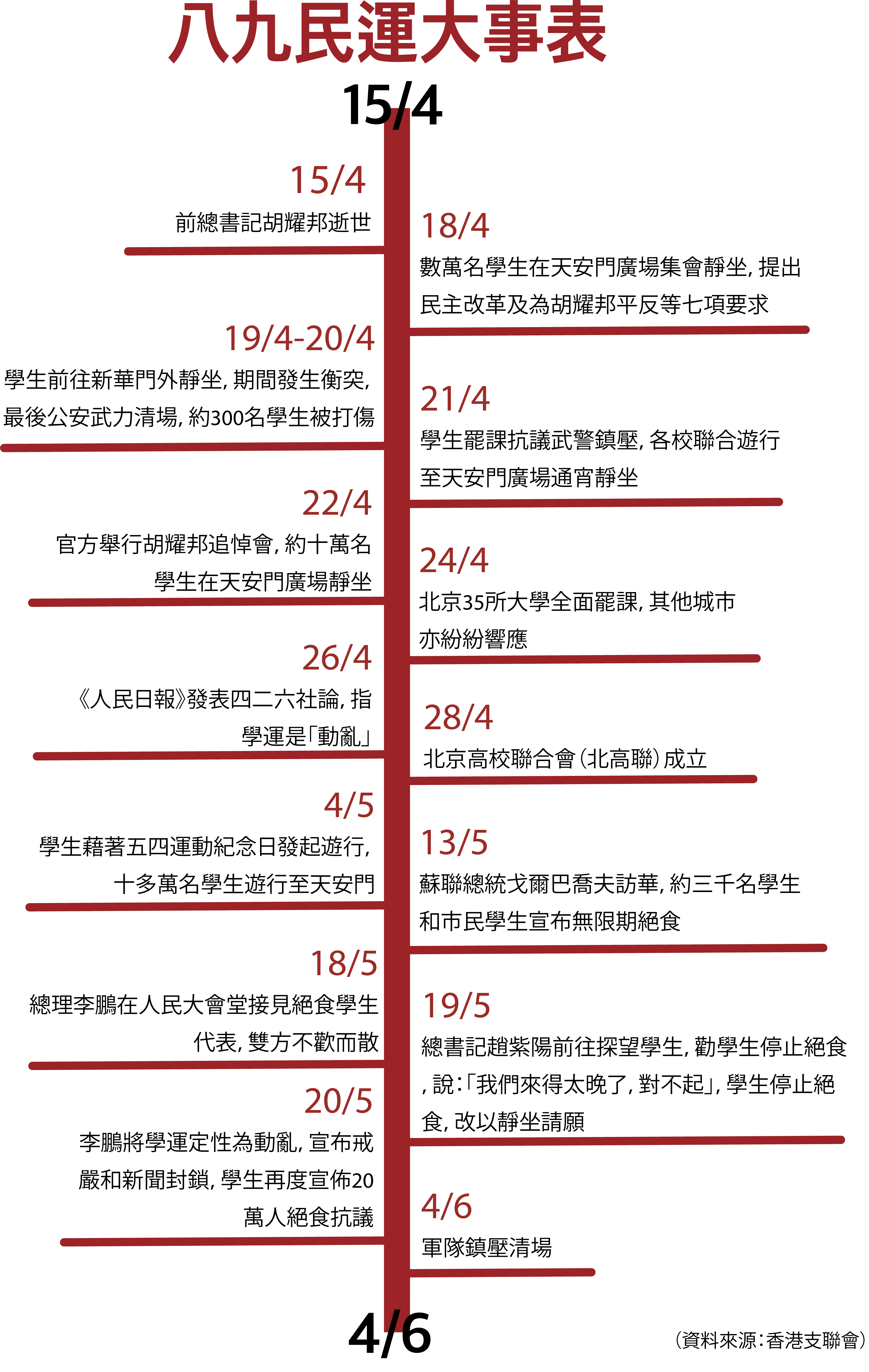

「六四事件」即將踏入30周年,當年百萬名香港市民上街聲援北京絕食學生,除了捐款,亦有人親身上京支持,其中包括香港中文大學的學生。當時中大學生冒險上京,支持年紀相近的北京學生,推動中國民主改革。那時對未來仍充滿盼望的他們,從沒想到這場民主運動會以血腥鎮壓收場。

30年晃眼過去,四位當年上京或在港支援運動的中大學生,今天接受本刊訪問。他們經歷過畢生難忘的八九民運,生活歸於平淡。由二十出頭的青年走到今天,人生早被事業、家庭佔據,「六四」在各人心中仍有幾斤重?

記者│李沛姿 編輯│趙婉岐 攝影│邢穎琦 趙婉岐

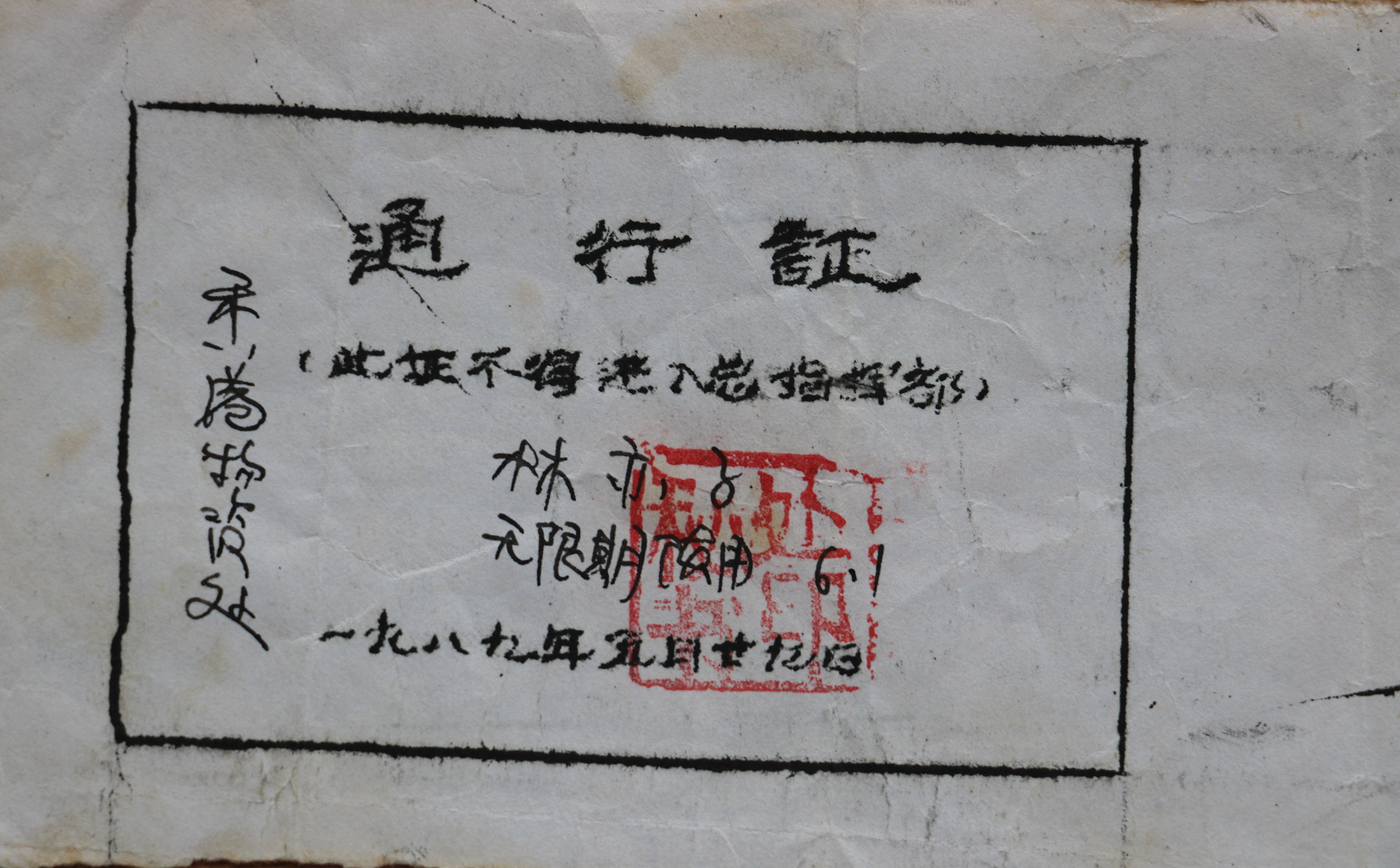

八九民運期間,除了香港專上學生聯會(學聯)派學生代表到天安門了解、支援,中文大學也有約30名學生在5、6月分批上京聲援,他們大部分都是以個人身分自發前往,亦有些是中大學生會的代表。他們在這場偌大的運動中,沒有系統地分工,都是抱「能做甚麼便做甚麼」的心態。

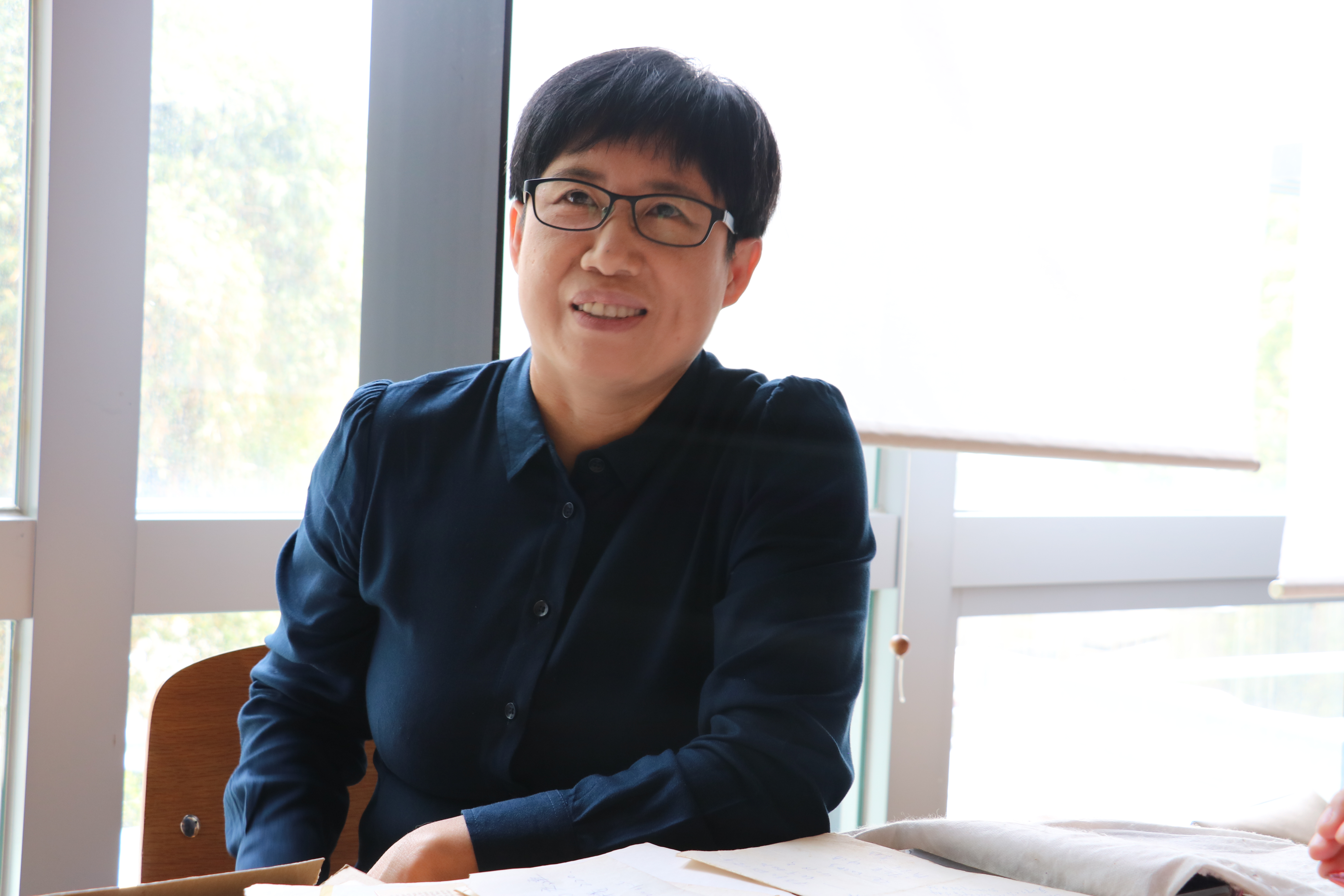

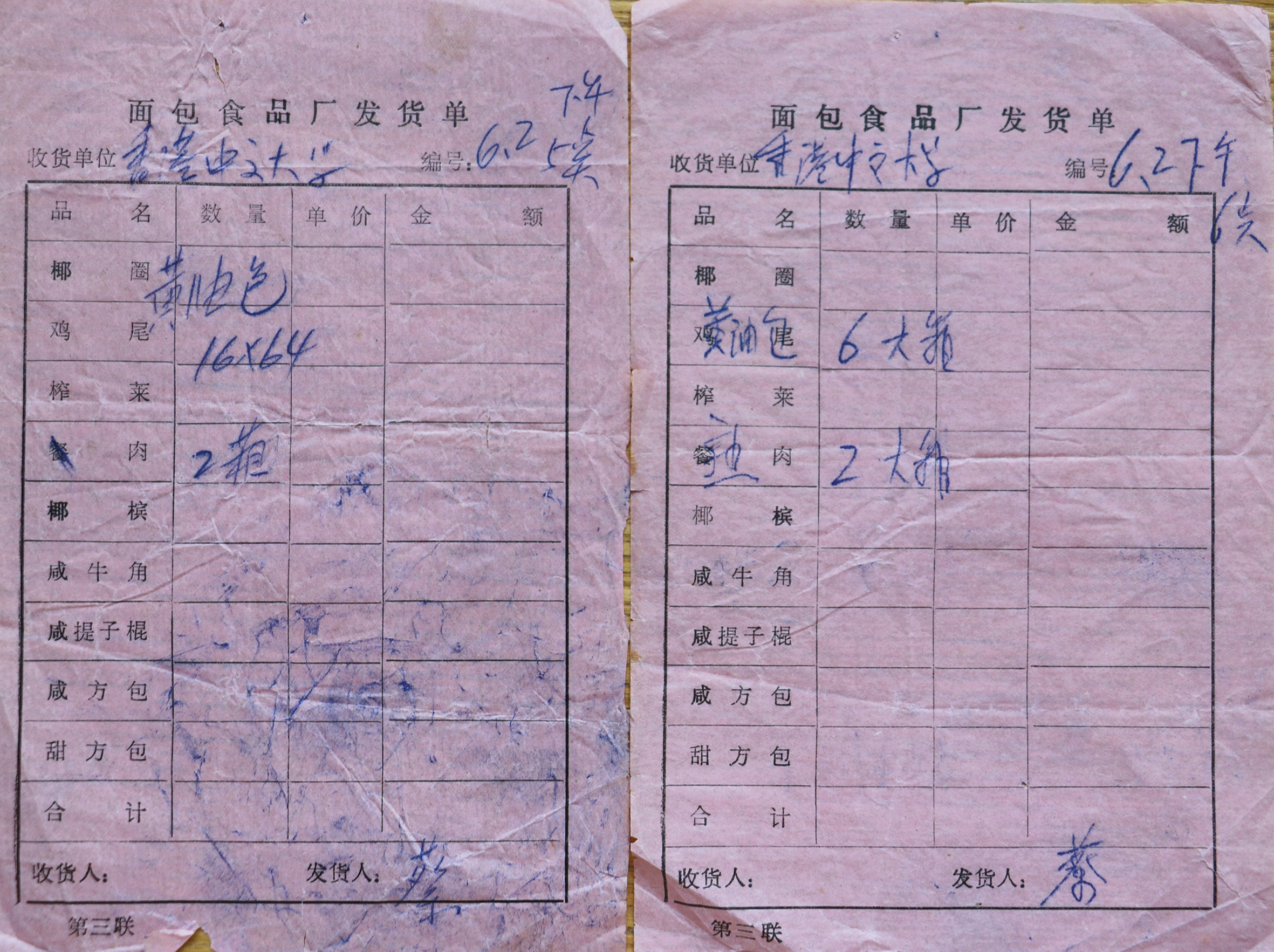

89年就讀社會學系四年級,現職醫生的林亦子,在天安門廣場組織物資站,負責購買和派發食物,每日周旋在不同食品供應廠之間。當年中大學生會在香港籌得款項超過140萬,由上京的學生分批帶上北京。林亦子最初直接把港人捐款交給北京高校聯合會(北高聯)指揮部處理,後來發覺他們派發物資不善,許多食物變壞,造成浪費,沒能全部用在學生身上。中大學生們因此自行組織物資站,林亦子說:

「這些都是香港市民的錢,我們自己去買和派物資就不會浪費資源。」

林亦子憶述, 除了麵包,她還買過蛋和牛奶等食物,最高峰一天買了七萬隻雞蛋,每日需要一萬多元人民幣。為善用香港市民捐出的每一分錢,她當年把單據和購買記錄都整理清楚,有些更保存至今。此外,北京的食品廠雖然為難,卻仍因同情學生而冒險提供食物,她和供應商都有共識不留下對方聯絡資料,總之他們當天能給多少便多少。

林亦子又憶起一個晚上,學運領䄂帶著其他同學來到物資站,拿著指揮部證明,要求取帳篷。這些帳篷本應優先留給絕食學生,而非擁有較大權力的學運領䄂。林亦子至今仍表現激動,認為當時的指揮部是個有三層階級的權力架構,以不民主的手段爭取民主,形容是「小官僚打大官僚」。

運動膠著 無奈卻仍支持

曾到天安門聲援的,還有當時讀中文系四年級,現為文字工作者的曾憲冠。他當時負責在街上張貼香港的報紙、為廣場的同學提供資訊和分配物資。他多番提到上京「不知可以做甚麼」,但仍想去看看現場情況,希望有可以幫忙的地方。

運動由4月15日開始,5月20日總理李鵬宣布戒嚴。曾憲冠在5月24日上京,運動在宣布戒嚴後似乎漸走下坡,留守的學生不願離開,陷入膠著狀態。有學生甚至提出「流血革命」,認為要流血才能換取運動的成功。曾憲冠對此雖然無奈,但仍盡力回應北京學生的需要:

「無論你們想如何,我們(香港學生)都會支持你們。你們要繼續坐在廣場,我們便支持你繼續坐。」

想到要坐就要有帳篷,他便和其他人買竹、布去搭建;看見廣場的衛生很差,他便幫忙清潔;留意到戒嚴後消息封鎖,他便把從香港帶去報紙翻印,貼在廣場和街上,提供資訊。

學運期間令曾憲冠感動的是北京市民對學生的愛護和暗中協助。他由香港上京時,現金和對講機塞滿褲袋,十分臃腫。他說北京海關當時肯定察覺到,但知道他們是從香港來支持運動的學生,就沒加以為難。曾憲冠又就六四撰文,提到文具店的店員小姐令他印象深刻。那時他和同學去買漿糊,店員最初愛理不理,態度敷衍,直至看到曾憲冠手上的香港報紙,知道他們是來聲援,冷漠的臉突然有了笑容,說她們每天上班前後都要到廣場看看學生才放心。關於這事,曾憲冠寫到:「(她們)對於憎惡的生活會露出苦臉,對於解放的生活會露出笑臉。」

北京學生背負重擔 香港學生精神支援

現為人權律師的林洋鋐(原名林耀強),當時就讀中大工商管理系三年級,同時為香港學聯主席。他被北京學生爭取自由民主的心感動,代表學聯上京支援。他覺得同為年輕人,自己不用為未來憂慮,北京學生卻背負重擔,為國家發展押上生命前途。林洋鋐第一次上京是5月13日,學生開始無限期絕食,這舉動震撼了他:

「他們對國家、人民有很深的愛。」

宣布戒嚴後,北京學生勸他離開,說港人已經做了很多事,一定要安全回去。但他回港幾天後,卻又放不下北京學生,沒過幾天又回去。

林洋鋐說運動那時是「全民皆兵」的狀態。當時有北京市民送他一塊布,他便和同學寫上「香港學聯支持你」,兩個人拉著這幅橫額在廣場上四處遊走,傳達香港人的支持。見到有人因看到橫額而興奮,林洋鋐便覺滿足。他又與北京的學生交流,感覺到他們都很珍惜自由議政的空間,以及跟外地學生討論的機會。

留港支援 協調上京中大同學

89年的中大學生會外務副會長莊耀洸選擇留港支援。當時學生會有「國內支援組」、「突破新聞組」和「文宣組」等,分別負責支援在內地的同學、設法把消息帶回內地,以及在本地宣傳。莊耀洸說當年學生會電話有機會被竊聽,與上京香港同學聯絡時要用髒話作暗號,若竊聽者是內地人,就會聽不明白。

血灑天安門 槍聲響不斷

1989年6月3日晚上,曾憲冠形容天安門的氣氛與平日相若,沒有預視到血腥鎮壓快要來臨。晚上約11時,槍聲劃破晚空,北京城的槍聲徹夜未停。當時曾憲冠和林洋鋐身處廣場不同地方,親歷其境。曾憲冠從沒想過軍方會開槍鎮壓,他於廣場內看不到軍隊開槍,但聽到外面傳來陣陣槍聲時,就估計事態嚴重。當時亦有軍隊進入廣場,他見到軍人手上有包紮過的傷口,軍人經過時狠狠地說:

「看看你們做了甚麼?」

曾憲冠意識到應該是軍方進入廣場時與市民發生衝突。至清晨離開廣場時,他到附近民居休息,看到幾個軍人守在街頭,便問發生甚麼事,他們沒多說話,只是拿著槍,笑著說是奉命行事。

林洋鋐在長安街看到一個工人為阻止軍隊進入廣場,向他們擲玻璃樽,之後隨即聽到幾下槍聲,工人應聲抱著肚子倒地。林洋鋐立即幫忙抬起這個垂死工人,那是他第一次看見一個活生生的人,在自己面前失去呼吸。期後他藏身在人民紀念碑最頂層,直至凌晨四時,廣場的燈被關掉,首批五、六名持槍解放軍衝上了紀念碑頂層。林洋鋐形容當時他與軍隊只有三、四米的距離,數名北京學生旋即擋在他前面,保護他離開。最後他在清晨六時多離開廣場,是最後一批撤退的學生。他沿著木樨地丶西單回去,說整條路都是「血路」,滿路都是鮮血,欄杆壓毀,民居的窗都是子彈孔。

林亦子當晚在西長安街附近一條小巷,大約半夜12時,與她同行的同學看見第一輛坦克車駛過,之後整晚都有一批又一批的死傷者被抬走,以她所見大概有一、二百個。大街上有車聲和槍聲,身旁當過兵的人還邊聽邊說開了哪種槍。她當時躲在一條小巷中,看不到外面的情況,但她估計有北京市民用身軀抵擋坦克車,軍隊卻無情地把槍頭指向市民。她把當下的見聞即時記下,因她知道北京定會封鎖消息,她要把真相記錄下來告知世界。她憶述,北京市民都保護香港學生離開。他們原來所住的北京飯店變得不安全,大門玻璃更有個大的槍洞。飯店的服務員暗中幫助他們搬往較安全的王府飯店。到了王府飯店,酒店經理又安排他們前往機場的交通。司機迂迴曲折地走了很多小路,才避過駐守的軍隊。她說:

「最心痛是每個人都叫我們走,他們沒辦法走,叫我們一定要把見到的講出去。」

熱血過後 如夢初醒

六四血腥清場後,港府安排專機接走在北京的香港人。回到香港這安全網,眾人開始面對理想和現實的落差。

林洋鋐作為倖存者,覺得自己離棄了遠在北京的同學。他說自己本是個有朝氣、喜歡早起的人,親歷六四血腥鎮壓後,常在學聯睡至下午二時多,醒來便問自己:「為何一張眼世界會變成這樣?」當一直堅持的信念一下子被強權推倒、完全瓦解,他不知該如何面對這世界:「你醒醒吧,世界不是一定會變好的,你看看這麼大型的運動,這麼多人參與,世界不但沒有變好,只是變得更黑暗,政治制度變得更差,醒醒吧。」林洋鋐花了幾年才慢慢修復昔日的傷痛,把信念內化,實踐在日常生活中,為公義繼續深耕細作。

六四已化成生命的一部分

曾憲冠在六四後,對中共政權很失望,也很懼怕,怕香港被認為是反共基地,被中國政府秋後算賬。但他很快明白生活還得繼續,除了運動的一些後續,他便專注學業和工作。他又幫忙整理從北京帶回來的資料,編寫有關六四的書,甚至選擇在六四10周年當天結婚,將生命與八九民運更緊密地結連。30年過去,曾憲冠說經過歲月的洗禮,思想和興趣也會改變,六四不再是他生命的唯一,但仍是其中一部分:

「不可以放棄,不需要放低。」

林亦子對當年北京市民的付出和保護,既感恩又掛心。踏入六四30周年,她寄望香港這片土地仍會悼念六四。當年上京的香港學生即或不如往日熱血,赤子之心猶在──堅信要就不公義發聲,是非黑白不能扭曲。點點燭光下,平反之聲仍然鏗鏘有力。

在青蔥歲月見證如此慘烈的歷史事件,不論當年還是今天,幾位學生未必滿懷豪情壯志,卻樸實地默默關心中國民主發展。隨本土思潮興起,有人認為燭光晚會公式化,質疑港人是否要繼續支援中國民主發展。但對曾親歷其中的人,這卻是伴隨一生的印記。

再次憶起六四感受過的人情冷暖,林亦子說:「欠他們的,一世都還不清。」