「2018年時,我們的口號是『明日香港,我哋話事』,現在再說這句話,就有些自欺欺人。」「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑感嘆,現時紅線處處,公民組織逐一解散,土地運動前景更不樂觀。

政府繼2018年提出「明日大嶼願景」後,今年最新一份施政報告又提出「北部都會區」等發展計劃,填海和收地地段幾近遍佈全港。過往土地關注組織能動員群眾參與遊行集會,反對大型填海或收地項目。但港區國安法及疫情讓大型群眾運動變得不可行,面對來勢洶洶的推土機,土地運動如何繼續?

記者|徐澤欣 編輯|梁安琪 攝影|梁安琪

「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑參與土地運動已十二年,他同時是「各界關注骨灰龕法案大聯盟」的召集人及「與海洋為友工作小組」成員,多年來積極關注大嶼山及骨灰龕場等土地議題。謝世傑早年曾被親建制派報章指責為反對政府,刻意挑起環保爭議。如今國安法實施後,他擔心「扣帽子」的情況會愈趨嚴峻,現時與聯盟成員行動前會評估風險。

他舉例解釋,守護大嶼聯盟在2018年曾與土地正義聯盟發起「嶼南保育,林鄭找數」遊行,抗議南大嶼保育區內非法傾倒泥頭及建築廢料情況猖獗,但政府監管不力,漠視濕地生態遭破壞。當時謝世傑與朱凱迪等約二十人參與示威行動,把大嶼山撿獲的建築廢料先後傾倒在政府總部及禮賓府門外,要求政府正視這個問題。謝世傑認為,現時再做同樣行動,除了可能被控違反限聚令及罰款外,也可能被建制派人士指責危害港府管治,甚至面臨被捕風險,故行動有所避忌。

當大型示威遊行難以成事,謝世傑與成員繼續擺設街站、收集聯署及寄請願信,惟公眾反應較往年冷淡。以與海洋為友工作小組於今年6月舉辦的聯署行動為例,組織原以三千個簽名為目標,但過了一個月仍只得二千餘個簽名。回想2019年前,貝澳規劃及2020年的「還海於海」聯署行動,均僅需一星期便收集了約二千多個簽名。

謝世傑表示雖然聯署數字一向有升有跌,但據他觀察所得,近期擺設街站時,市民對聯署的確多了顧慮,如有市民詢問需提供電郵的原因,也有人問簽名將交到何處,這種情況在國安法實施前較少見。「政治氣氛會影響市民表達意見的機會或信心,他們會覺得說出來都沒用,並會擔心個人資料被披露。」他認為公眾可能因而不再積極參與聯署。

議會沒有民主派 倡議工作失支援

民主派在立法會及區議會失利,謝世傑直言情況令人「頭痕」。失去民主派立法會議員後,土地關注組織難以向政府部門表達意見或施壓。在2018年,前立法會議員梁耀忠曾協助守護大嶼聯盟,聯絡土木工程拓展署轄下的可持續大嶼辦事處舉辦會議,當時運輸署、地政署、屋宇署等六個部門皆出席。如今沒有民主派立法會議員搭橋牽線,聯盟又不願與建制派合作,可持續大嶼辦事處就聲稱缺乏「對等」人物,無法聯絡其他部門開會。

謝世傑談到,前立法會議員區諾軒和許智峯協助施壓,曾成功讓政府公開交椅洲駁至堅尼地城的交通研究報告。但現時聯盟無法透過議員獲取發展項目的相關文件,更難發現政策的潛在問題,導致倡議工作變得困難。大嶼山環境污染等較細微的地區問題,尚且能去信相關部門商討解決方案,但大規模的反對收地和填海項目則無從入手。

聯盟以往也會與民主派區議員合作,組織生態考察團及舉行環保電影放映會。如今失去民主派區議員護航,聯盟更難在社區內舉辦活動,謝世傑亦擔心執法人員會以沒有申請娛樂牌照,或違反限聚令為由,阻止電影放映會等活動。

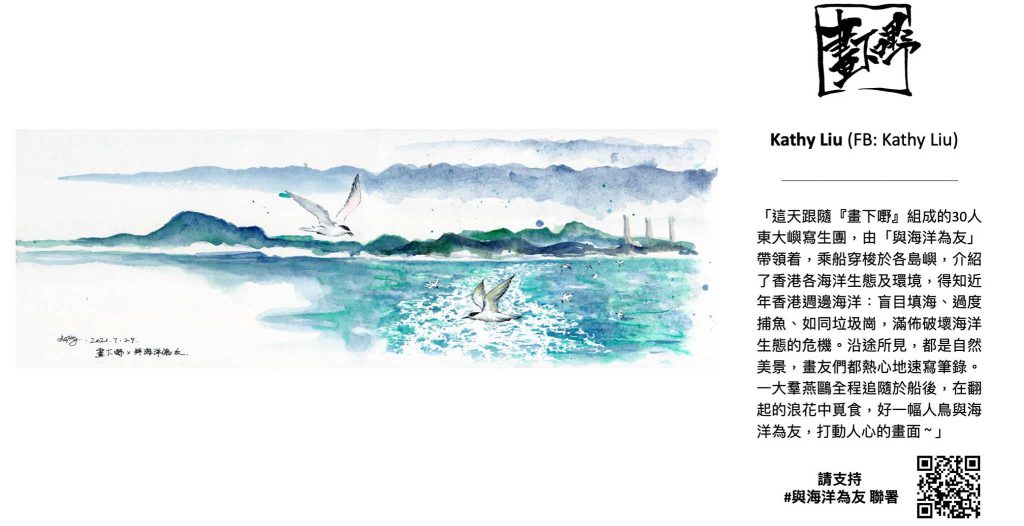

謝世傑坦言對土地運動的前景感到悲觀,但他仍會繼續尋找生存空間,監察政府與製造噪音。他認為軟性教育易引發市民共鳴,讓他們更關注土地議題。與海洋為友工作小組將在坪洲舉行生態繪畫團,邀請數名畫家描繪出將被填海的海洋,向他們講解眼前景物正面對的生態危機,並以畫家的畫作舉辦畫展。同時,守護大嶼聯盟也會繼續尋找渠道放映《海之聲》、《海豚失樂園》等環保電影,向公眾講述填海的弊處。

守田風險提高 抗爭方式宜變通

正在台灣修讀文化資源與休閒產業碩士課程的Elise於2020年因緣際會搬進新界丙岡村,期間以個人身分參與蕉徑、橫洲及丙岡等土地抗爭行動。Elise表示近年村民及組織會避免高風險行動,以免被捕。

守田是土地抗爭的常見手法,即是阻止推土機進入農田,以及防止保安、政府職員等人以鐵絲網圍封農地。以往菜園村及馬屎埔村守田時,村民和土地運動參與者會直接放置路障,或以肉身阻擋推土機,雖未能使政府撤回收地,但成功令收地延期。

不過,近年守田的形式僅為監視農田附近情況,例如地政署、土木工程拓展署及承建商等不同人士、車輛和機器的進出。若有上述人士進入農田,村民及土地運動參與者會互相提醒,並紀錄他們的行動是否合乎收地程序,有否對環境造成不必要的破壞。為免被控違反限聚令,組織更不會號召公眾前往農地支援,守田人數從最高峰時菜園村和馬屎埔村的過百人,大幅減至寥寥數人,多為村民及參與者親友支援。

Elise表示守田人數減少,難以持續監察政府部門及承辦商的行動,尤其當相關部門未按正常程序收地時,他們亦無法及時跟進。她直言如今收地地段橫跨全港,為數不多的支援者根本供不應求,只能在即將收地,村民需與發展商或政府人員交涉時,才提供有限度協助,例如向村民分享他村的抗爭經驗,讓村民充分了解並爭取應得的權益。

「四處都有火頭,可能要到最緊急的情況,(土地運動參與者)才可以像救火隊般四處撲火。」

Elise表示土地運動有多個面向,守田等抗爭手段失效,組織及村民大可從農業、文化及社區層面著手,令土地議題更為「入屋」。除了親自搬入丙岡實踐耕住合一的生活方式、舉辦農業導賞團外,於蕉徑收地爭議期間,Elise也曾於一家農產品店舉行兩場分享會,與數十名參加者講述農業園政策問題,令議題更貼近消費者。她期望消費者選購和進食本地農產品後,能體會本地農田的存在價值,繼而主動參與農業相關的討論或行動。她亦會在Instagram定期分享鄉郊議題、介紹各種農作物、記錄土地運動抗爭現場等。

此外,Elise與數名朋友於今年8月舉辦了結合農業和音樂的「茄子Fing Fing」音樂會,並打算日後再次舉辦類似活動,希望以輕鬆有趣的形式讓大眾認識農業發展。她認為成功的土地運動,是指社會上不同持份者,包括發展商、政策制定者和普羅大眾都學會尊重每個人使用土地的權利,並重視生態保育及可持續發展。

土地開發規劃 是危機 亦是契機

在土地爭議事件中,除了有人以遊行和守田等方法抗爭外,也有學者針對議題作學術研究,希望通過研究成果尋找新出路。

中大地理與資源管理學系教授伍美琴多年從事土地及社區規劃的學術研究,定期在報章撰寫專題評論,也曾在「土地大辯論」期間,與前土地供應專責小組主席黃遠輝到不同場合分享意見。她希望透過其學術研究,讓不同持份者了解土地是所有人都可享用的資源,而不只是買賣的商品。

她指如今上街遊行及聯署都有機會「踩中地雷」,或會被視為危害國家安全。她現時主要透過進行研究,收集不同持份者,尤其是基層市民的聲音,藉此與公眾交流及向他們提供資訊。她認為現時政治環境中,發布研究比聯署或示威更有助其進行社會倡議。

雖然土地抗爭的空間收窄,但伍美琴認為近兩年的政治氣氛反能成為「改正的契機」,促使港府修訂土地政策方向。港澳辦主任夏寶龍在今年7月時表示關注香港的土地和房屋問題,期盼香港能在2049年前告別劏房及籠屋。她表示港府或會跟隨中央政府打擊樓市炒風的方針,例如上月於立法會三讀通過的《劏房租務管制條例》,就進一步保障了劏房居民的權益。伍美琴認為港府日後制定政策時,或不會再向發展商傾斜,而是從基層市民的角度制定政策。