反修例運動已持續一段時間,脫下頭盔、面罩,示威者亦是平凡打工仔,需要打工餬口。有前線抗爭者原本有穩定收入,卻在運動中遭即時解僱,積蓄一度見底,要靠朋友請吃飯過活。有網上平台協助被解僱和財困的示威者,配對良心僱主,讓他們在抗爭中維持生計。

記者│梁家正 王灝文 編輯│趙婉晴 攝影│梁家正 趙婉晴

28歲的阿傑(化名)是反修例運動中的「勇武」示威者,以往三年任全職跟車送貨員,他在參與運動前,完全沒有請過病假和事假,每月二千元的勤工獎未曾落空,卻在八月底收到人事部電話,以無通知期、一個月代通知金的條件立即解僱,沒有交代原因,亦沒有機會與上司交涉。公司雖沒提供解僱理由,但他大概猜到原因。

公司有貨倉在內地,老闆政治立場不支持示威者。阿傑在七月底被捕,被扣留警署超過30小時,因而無法上班,期間無法與外界聯絡,獲釋後發現上司曾致電他24次。他解釋時沒有提及自己被捕,而是以身體不適為由搪塞,但人間蒸發兩天,上司、同事又曾在直播見到他在前線的身影,他自知形跡可疑。加上六至八月間,他因為參與罷工,或是警棍、胡椒彈等造成的傷勢令他無法上班,告假的日數已超可預支的年假兩天,他曾在示威現場受傷,工作間出現胸口疼痛和呼吸不順,八月中旬在有醫生紙證明下,放了七天病假,八月底就遭到即時解僱。

突然被炒 生活捉襟見肘

「被開除後,我當晚就馬上出去抗爭,現在反而有更多時間投入運動。」

但被解僱當天,他的銀行結餘只剩下不足30元。他和姐姐是家中的經濟支柱,姐姐負責公屋租金和水電煤等雜費,他除了給家用,更要獨力承擔家裏債務。兩年前他母親患乳癌,他先後向財務公司借貸支付手術費用和購買標靶藥,他形容「還了又借,借了又還」,直至現在仍須每月向貸款公司還款四千元,還要一年才還清。家人知道他被解僱後著他盡快找份工作,但為了參與運動他沒有找全職工作,而是透過朋友介紹做散工,不過工作的日數並不穩定,一個月的收入由本來的一萬四千大幅縮減至三千多元,唯有把萬多的代通知金全用來還債。

參與運動亦所費不菲,示威者不時要更換裝備,單是較高性能的濾罐就需要近千元一組。他更會照顧新晉勇武示威者,替他們安排交通、糧食甚至是避難時的賓館,九月的運動他已花費逾六千元。雖得有心人資助,但生活仍相當拮据,他的頭盔損毀仍未有更換,要重用已滿是催淚氣味的臉罩濾罐,也會盡量找義載車送至示威地點,減低交通費。他曾經窮得要四處靠朋友接濟,找即日現付薪水的工作,賺夠錢就外出示威。儘管生活捉襟見肘,他仍把「抗爭」看得比工作重要:「工作沒有了可以再找,但這個家沒有了,便再也找不回來。」

「良心僱主」不問背景經驗

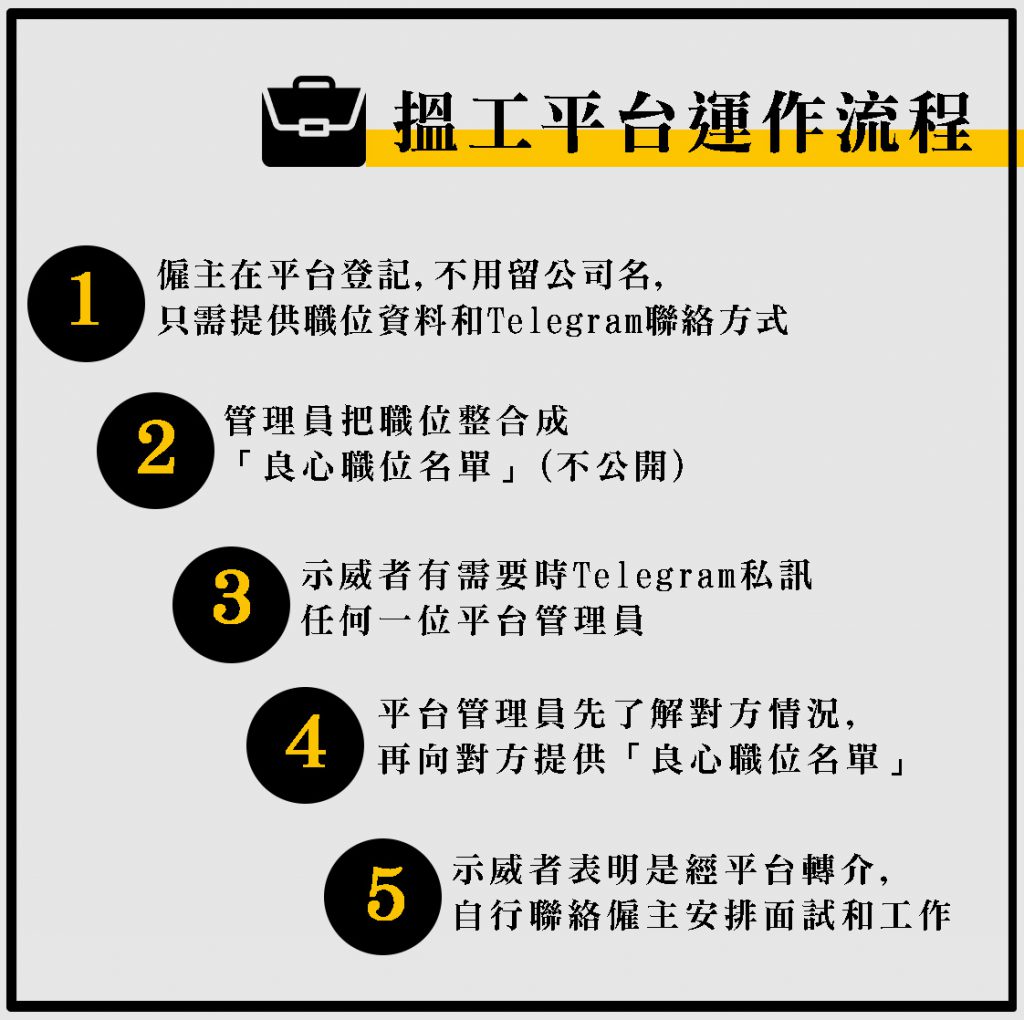

社交網絡平台Telegram上有一個名為「『我要返工』良心平台」的群組,由僱主提供工作機會,協助被解僱或遇上經濟困難的示威者維持生計。阿輝(化名)見到這個平台,便毫不猶豫登記為「良心僱主」。他從事影音業界的「蛇頭」,接影音公司的外判工作,聘用散工在活動中裝嵌和操作影音器材。他知道好些年輕示威者三餐不繼,甚至與家人關係撕裂,有家歸不得,認為「與其直接給他們錢,他們可以來貢獻一下」。他的團隊有20人,當中有五個都是經平台聘請。

經平台轉介的求職者都是示威者,阿輝只問對方是否有力氣搬運器材,交換聯絡電話,就立即錄用,當中有毫無工作經驗的,亦有在運動中的被捕人士,其中一位背景較複雜,阿輝認識他,聽聞過他曾在影音業界有多於一次的不誠實行為,阿輝笑言:「他不是『手足』的話我不會僱用他!」眼見示威者大多朝不保夕,他一改平日「月結」的規定,完成工作後即日或數日內發薪金,未收到顧客的錢他亦會先自行墊支,少經驗甚至零經驗的「手足」亦會給予薪金較高的「熟手價」。

他接觸的影音業界人士大多政治立場傾向「黃」,但他們很多時候都需要為「紅底」公司或企業做舞台影音的工作,今年以慶祝70週年國慶的活動尤多。這類活動酬勞通常較高,例如搭建LED牆的散工費用可報雙倍的價錢。他接工作前通常不問活動主題,到場見到前排一列沙發和小茶几才知道是招呼領導的活動,為了顧及「手足」生活,儘管他和員工都受不了抑揚頓挫的演講和紅歌,亦不會因政治理由拒絕工作:「我不做都一定有人做」,他在工作期間絕對不透露自己的政治取向,更不會讓人知道有聘用示威者。

僱主示威者間的橋樑

阿銘(化名)有朋友在728上環衝突中被控暴動,他們被拘留期間被迫無故曠工兩天,很可能飯碗不保,加上保釋條件嚴苛,例如宵禁、頻到警署報到,僱主未必能配合。阿銘因而在7月31日成立工作配對的「『我要返工』良心平台」,幫助被控嚴重罪行的人士維持生計,其後亦推及至經濟困難的示威者:

「有年輕人連十一元的烏龍茶都買不起,因為要省錢購買裝備,又有不少銀行户口是無法(透過櫃員機)提款,因為存款只剩雙位數,很多這些情況」。

截至十月,阿銘和其他平台管理員在三個月間接觸過約五六百名示威者,共有六百名僱主登記提供職位。阿銘說他們以Telegram作平台,示威者和僱主都可以匿名尋求或提供支援,不用擔心被「篤灰」,示威者對他們戒心較低,僱主亦不會因公司名字被公開而受針對。他們沒有足夠人手確認每位僱主的政治背景,但會提醒僱員和僱主不要談起示威的經歷,如示威者對僱主有懷疑,平台會向該僱主查證,這類懷疑個案只有約五宗,都是誤會一場。

不過平台亦有限制,平台提供的工作空缺以行政、客戶服務和餐飲為多,長、散工各半,當中以散工最受歡迎,除了一般打工仔,大量學生只能趁放學或假日賺錢,所以競爭激烈,不保證能在平台上找到工作,而且提供的職位未必有足夠彈性,例如餐飲業週末亦要營業,遊行集會又集中在星期六日,前線示威者就未必能配合。

示威者阿傑被解僱後亦曾在平台找散工,不過並不成功。阿銘在九月底曾在群組內辦投票,過400名示威者回覆,當中不足一成找到工作,過三成找不到合適工作,其餘過半數的人仍在求職或未有心情上班。他又說,曾有一些因政見、被捕而被解僱的航空界人士和教師接觸他,但平台職位的範疇有限,大多是低學歷和低技術的工作,專業人士只能無功而回,或接受收入較以往低的工作。

阿銘原本任職社工,合約在八月底結束後專心營運平台,另外有八名朋友義務幫忙,當中有兩位亦暫時無業。他說被控罪的示威者要一兩年才可能完成審訊,平台有長遠需要,但他們不可能一直全職經營平台。有人建議把平台發展為中介公司,良心僱主阿輝提及,期望平台可以擴大規模,促進「黃色經濟圈」,讓「黃」的人力資源流給「黃」的公司。不過阿銘傾向保持非牟利民間團體的單純:「前線手足面對的是十元廿元都沒有,(若)我們還從中賺自己的薪金,為自己尋求一條出路,其實很『人血饅頭』。」他說目前平台亦只有順應時局「見步行步」。

吳敏兒:用錢就可以解僱員工

職工盟主席吳敏兒認為,上述的平台以民間自救的方式,解決被解僱人士的燃眉之急,值得肯定。她說香港紅色資本滲透嚴重,令幾乎各行各業出現白色恐怖,但對長遠發展黃色經濟抗衡,她予以保留。她認為回歸法律,令勞工不用考慮政見去求職和工作是更好做法。

有機構僱員因曾公開表達政見而遭解僱,例如國泰繼解僱被控暴動罪的機師後,又陸續有空中服務員因網上言論被炒。現行法例未有保障僱員的政治表達權利,平機會回覆時指,《反歧視條例》並沒有涵蓋因參與社會運動而被解僱的情況,僱主不但能以政治原因解僱員工,吳敏兒說解僱更可以是沒有原因,香港法例焦點放在補償金上,換言之「公司只要出錢就可以除掉看不順眼的員工」。

《僱傭條例》只提出五種違法的解僱情況,當中不包括因被捕和保釋條件不便而影響工作的人士,即使僱員以身體不適為由告假,而僱主在有薪病假期間解僱員工屬違法,僱主亦可以在病假後即時無原因解僱員工。吳敏兒說勞工被放在法律上一個不利的位置,她認為香港應參考外國,設立《不公平解僱法》,要求僱主必須提供正當合法理由才可解僱僱員,並把「不因政治立場或傾向被歧視」納入《反歧視條例》,才能保障勞工的權益。