撰寫此文章的早上,晴空萬里,登上大學校園的穿梭巴士,窺視隔壁本地生的手機,他正在觀看社交平台,向上掃滿是足球員展示球技的帖文,想必是個足球愛好者。由西部校園上山的車程約十分鐘,卻異常寂靜,只聽見輪胎行經碎石路的咔咔聲。

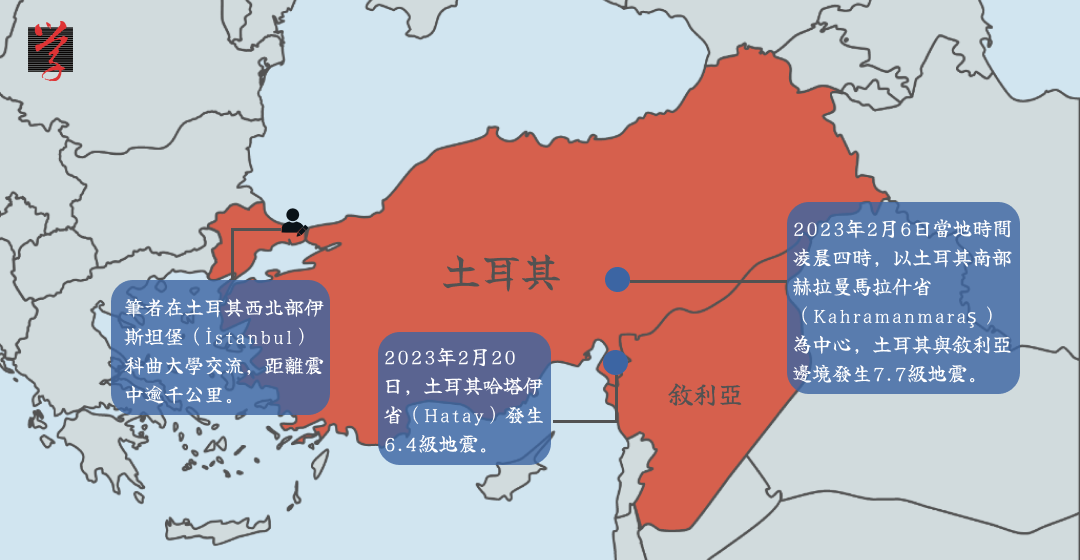

前一晚,即2023年2月20日,土耳其哈塔伊省(Hatay)錄得6.4級地震,據本地媒體報道,截至翌日早上,當地政府宣佈共有6人遇難及多於200人受傷。不能不想起兩周前,土耳其及敍利亞邊境發生7.7級地震,以南部省份卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş )為中心,造成多棟建築物倒塌,逾48,000人死亡。兩次地震共造成超過5萬人死亡,逾11萬人受傷。

土國三度地震,國難當前,即使筆者身處震央千公里外的首都伊斯坦堡,仍可看見土國國民共同抗災的畫面,感受城市的壓抑,互相提醒——國家仍在傷痛之中。

撰文|黃子希

筆者是新聞及傳播學院四年級生,正在土耳其伊斯坦堡科曲大學交流。

2023年2月6日,遠方傳來地震消息,翌日早上,伊斯坦堡遇上暴風雪,在一青年旅舍工作的澳洲人Crista目睹早上地鐵短暫停駛,市面混亂,指「就像末日一樣。」

那一周,除了市民繼續上班,商鋪繼續營業,全伊斯坦堡均下半國旗致哀,政府宣布所有學校停課,中止娛樂活動,清真寺每日五次、高昂的喚拜廣播也不再傳入耳邊。每日大雪紛飛,其他土國國民離災區很遠,可以參與的,便是觀看有關資訊、收集物資送到災區。

餐廳、大學飯堂,凡有電視的地方,均播出與地震有關的新聞,每日24小時間,大樓破裂倒下的畫面,重播再重播;穿螢光橙、黃色風褸的搜救隊員聚集,緩緩抬起擔架,運送披上急救毯的災民到救護車上,每天如是。

本地人目光緊盯著電視上,在休息時間,餐廳職員一直站立收看新聞。(黃子希攝)

大部分電視台都在土耳其國旗旁加上黑絲帶,駐災區記者當時在瓦礫前直播講述現場情況。(黃子希攝)

市面上,無論在遊客聚集的獨立大街,抑或村落內的街道,市政府、搜救組織紛紛利用橫幅、投映片呼籲民眾捐贈物資,號召全國團結一致,支持救援及復原工作。

從薩勒耶爾(Sarıyer)市政府的社交媒體專頁片段可見,該省三個物資站內,各有數十名市民義務參與分類物資,當中大部分是大學生,也有婦女、中年人。每個傍晚,義工們便築起人鏈,把已填滿的紙箱、電暖爐,傳送到物資站外的貨車上。

伊斯坦堡各市政府在社交媒體上載所需物資清單,讓市民可以即時了解可捐贈的物品。

貝伊科茲(Beykoz)市政府將所需物資的清單投映於市中心電子屏幕。(黃子希攝)

各市政府亦印出橫幅,聲援災民,「Türkiye için tek yürek」意指「為國家同心」。(黃子希攝)

大學物資站點滴 成為彼此的後盾

首次地震後,一批本地學生在宿舍大堂收集同學捐贈的物資。尚未被砌成箱的紙皮堆在梳化,五六卷膠紙、幾把鉸剪散落於桌子上,環看四周,還有許多超市單據、白紙、箱頭筆。十多卷廚房紙巾在旁堆疊成山,還有女性生理用品、罐頭、禦寒衣物,所有物資尚未分類整理,凌亂不堪。

正值寒假,大部分本地生已回家,當時留宿並在物資站幫忙的本地生合計只有數十人。在我與其他交流生第一次捐贈物資後,一位本地生從大堂跑過來,跟我們說災區需要大量棉被、帳篷、兒童衣物,「我們不需要錢、人手,我們需要所有物資,但最重要是這幾類。」他邊皺眉,邊用電話查「兒童禦寒衣物」的英語翻譯,請我們將訊息傳到交流生的群組。

後來,與本地生一起整理物資期間,有女學生走近另一位學生,她們緊緊地擁抱,前者的目光和身體都很無力,用土語講了幾句,便攤坐在梳化上。雖然語言不通,未能明白她們所說,但我猜想或許她未能聯絡到災區的家人或朋友,或許純粹深受災難打擊。

那陣子山上刮著大風,仍有約紙皮般厚的積雪。本地生便將累積的貓狗糧罐頭、衛生用品和衣物等,分類放入不同紙箱,以白紙標明各箱內的物品及數量,在箱面以膠紙牢牢貼上標示紙,慎防運輸時雪或雨水令墨水化開;又細心地用三四層膠紙封好箱底、箱面的開口。

後記:成為同證災難的共同體

地震發生之後,我也許帶著一份自我歧視。作為交流生,帶著一張亞洲面孔,我只知幾句土語,甚至只到埗幾星期,還未清晰了解土國文化、社會的潛規則,再加上整個國家正陷在傷痛之中,萬不敢貿然打擾別人的善後和復蘇工作,甚至以英文了解他們的故事。我覺得,至少我應能以土語溝通,他們才能表達最真實的感受和經驗。

但身在此地,不知不覺已與他們共同經歷了三星期,平日在地鐵內,亦能感受到居民的壓抑——愁容、眉頭緊鎖、垂眼,眼皮疲累了,便合上眼小睡,有人眼睛紅腫,彷彿哭了一夜。而日常追蹤本地新聞媒體帖文,食飯時觀看新聞直播,慢慢讓我知道不論本地人抑或交流生,我們都是一同見證災難的人。

首次地震後第四日,飯後經過校內物資站,同行的交流生主動問駐站的本地生是否需要協助,本地生指當物資太多時將需要人手,邀請我們加入他們的WhatsApp 通訊群組,便能隨時了解物資站狀況。他們又將受贈的40多個蘋果免費送給我們,「太多了,也不能運到災區,我們用不著。」

縱使物資短缺,本地生卻沒有將全部物資據為己有。縱使外地人不能完全明白及經歷本地人的傷痛,他們也沒分你我,而是視我們為共同在此生活的一份子,將所有共享,哪怕是幫忙執拾物資、分類的經歷。

伊斯坦堡與災區有千公里之遙,我卻日日夜夜被媒體反覆提醒——身處的地方正面對災難,叫人自問作為外地人,怎樣才是災難當前,最正確的表現、最合宜的面對方式,卻彷彿忘記自己也是見證者。對於災難,我們有感受、有情緒,何謂正確、合宜的反應確實因人而異,但學會容許自己有痛感,與他人同悲,而非急於從悲傷氣氛中抽離,轉移視線,才是最重要的一課。

沒有他言,只希望說一句,願往後一切安好。