又有朋友「被消失」了。

一起參與反政府示威的同學失蹤了,San深知自己不會輕易被政權放過。眼下他只有兩條路:一,留守家鄉,經歷漫長且零勝算的審訊後入獄,成為下一位「被消失」的示威者;二,逃離家園,到他國尋求庇護,僥倖的話,他能在異國開始新生活。

拿着少量衣物和重要文件,San匆忙離開故土,選定免簽證的香港作為他的庇護所。近20個小時的飛行後,San由西非的故鄉抵達香港,只盼一線生機。

八年過去,San的難民資格仍在司法覆核,而香港最近更新的遣送政策,將他再度推上險境——在新的遣送政策下,若司法覆核失敗,入境處有權將其遣返原生地。San距離那座令他絕望的城市只有一步之遙。

記者|錢伊藍 編輯|曾諾晞 攝影|錢伊藍 曾諾晞

San(化名)的不幸並非個別例子。去年12月,保安局在沒有公眾諮詢的情況下更新遣送政策,在港的免遣返聲請者在被入境處拒絕聲請後,如被高等法院原訟庭拒絕司法覆核許可申請,入境處即可將他遣返,不論他是否繼續向更高級的法院提出上訴。

難民公約不適用 香港只是中轉站

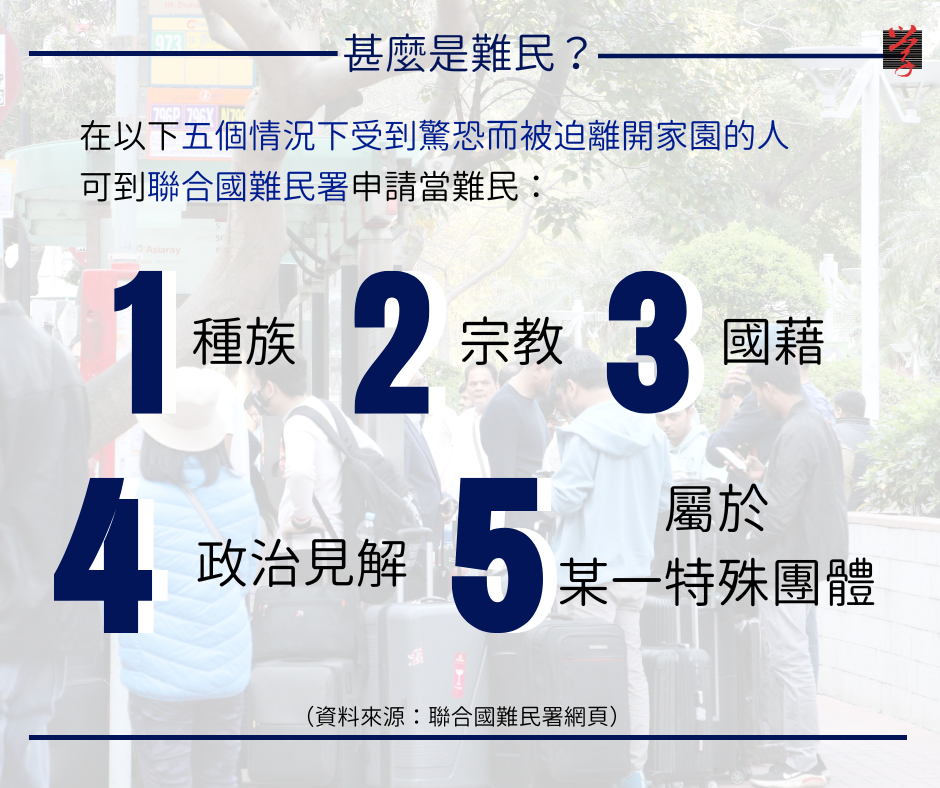

1992年,香港加入了聯合國《禁止酷刑公約》,此公約訂明港府不能遣送任何人回到有可能受到酷刑對待的國家。然而,香港並未簽署1951年聯合國的《難民地位公約》和1967年的《關於難民地位的議定書》,代表港府沒責任設立任何與難民權益相關的法例和收留難民,在入境處網頁甚至沒「難民」字眼。這些在家鄉遭受迫害、為尋求庇護而來港的人士,被政府統稱「免遣返聲請者」。倘若在港免遣返聲請者獲取聯合國難民資格,聯合國難民署便會把其轉至第三國家,香港只是個中轉站。

聲請人必先通過入境處轄下的統一篩選機制,甄別成功才能獲得難民資格,相反便會遭到遣返。在舊有的遣送政策下,若聲請人未能通過審核,他們有權在三個月內向高等法院原訟庭提出司法覆核,入境處便會暫緩遣送該聲請人離港直至相關司法程序完成,即或聲請者在高等法院原訟庭敗訴,只要他們繼續上訴,入境處亦不能將其遣返。根據立法會文件,單是在2021年,香港便有超過1600名聲請人向高等法院提出司法覆核許可申請。

然而自2021年8月起,保安局以提高審核效率和防止聲請人拖延手段為由,收緊遣送政策。事隔僅一年多,2022年12月7日,保安局再度修例,任何聲請者一旦被高等法院原訟庭拒絕司法覆核許可申請,或在原訟庭司法覆核敗訴,入境處便有權即將其遣返。

入境處回覆本刊查詢,自改例後至今年1月31日期間,不到兩個月的時間內,入境處共遣送188名聲請不獲確立者離港,當中包括103名聲請人在司法覆核被高等法院原訟庭拒絕後被遣送離港,其中更有13名聲請人被遣送時有尚待處理的法律訴訟程序。

苦候多年 仍未獲難民資格

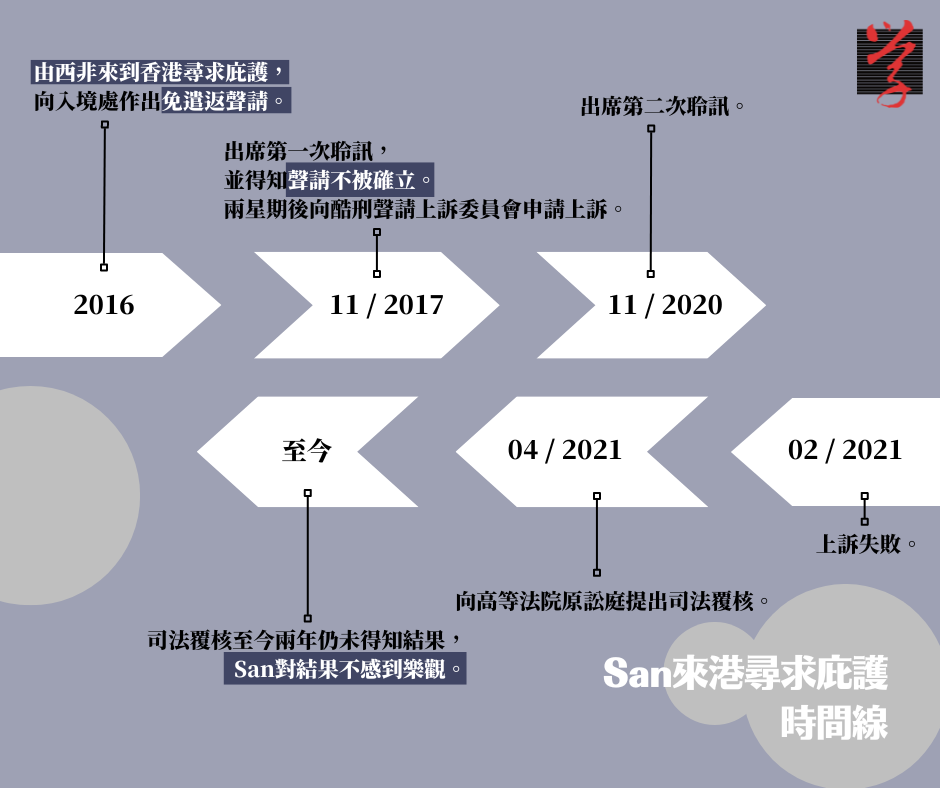

2016年,當時還是大學生的San從位於西非的家鄉來港尋求政治庇護,轉眼已經八年。San憶述當年家鄉發生政變,他因參與反政府學生運動而被當地政府拘留25日,並等候上庭。他指出當地的警察及政府部門均受政權掌控,最終只會被長期拘禁,故決定遠走他國尋求庇護。很快,他便選定可免簽證的香港作為目的地,隻身來港。

「我把心一橫離開熟悉的家,去了下一個我以為可以稱為家的地方。到頭來才發現這個『家』從不歡迎我。」

San於2016年提交的免遣返聲請在翌年11月被拒。兩星期後,他提出上訴,苦候足足三年才進行聆訊,怎料三個月後又再一次收到被拒通知。2021年4月,San向高等法院提出司法覆核,至今等候大約兩年仍未知結果。

向後望是回不去的故土,向前看是漫長且費神的尋求庇護過程,San無奈地道:「我被卡在兩者(回國和留港)之間,無處可歸。」

San現時每六星期便向入境處報到,每次報到職員只會提醒他有甚麼不能做,卻不曾向他更新政策內容。

「我自問是個樂觀的人,但當你看見那個制度每次也是對你不利,你最終只會喪失信心。」

對修例一知半解 聲請者感到惶恐

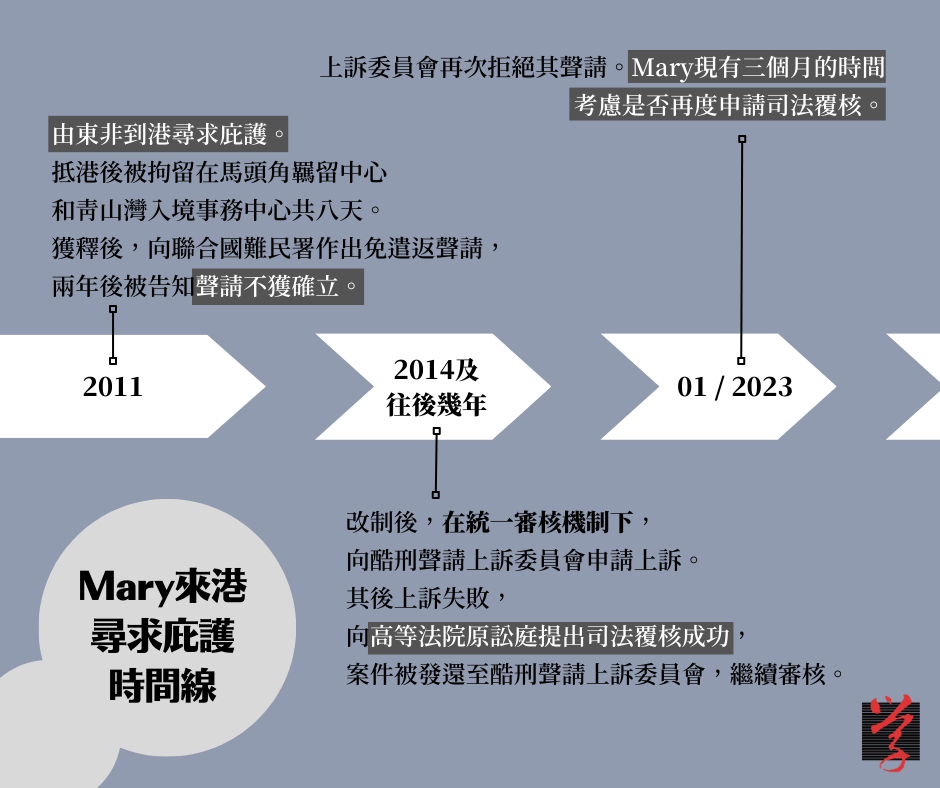

同樣是政治理由,2011年從東非來港尋求庇護、40多歲的Mary(化名),至今已留港達12年。Mary是當地反政府組織前成員,曾參與反政府遊行,因此成爲被政府起訴的對象。在前往香港之前,Mary曾流亡海外多年,在朋友的建議下選擇到免簽證的香港尋求政治庇護。

然而,Mary到港後即被入境處拘留共八天,聲稱要作進一步的身份鑑定。獲釋後,Mary到聯合國難民署提出聲請,卻於2013年被拒。經歷了之前的流亡,來港後連串羈留及冗長的行政手續後, Mary早已心力交瘁,加上難民署當年暫停處理聲請,Mary沒有提出上訴。直到2014年,入境處設立統一篩選機制重新處理聲請,Mary才決定上訴,卻再次被拒。Mary遂提出司法覆核,可幸的是司法覆核成功,其個案將被重發到上訴委員會審核。

可惜在今年年初,因上訴委員會認爲Mary在原生國家的政治事件已過去多年,風險較小,聲請又一次遭到拒絕。她現有三個月時間考慮是否提出司法覆核,入境處在新修例下亦暫未有權將其遣返,但這已為Mary帶來沉重的壓力和恐懼:「我對修例一知半解。這是一件令人十分惶恐的事:你不知道他會何時決定遣返你,你可能連收拾的時間也沒有就要回國。」

被指為社會帶來沉重負擔 聲請者也想自立

翻查政府新聞公報,直至去年9月底,接近15000名免遣返聲請者仍在港。保安局稱,大量免遣返聲請者滯港惹來沉重的社會負擔,有需要修例。Mary憤然回應,沒有人想滯留在一個不能留下的地方,她亦不想只「攤大手板」向政府拿資源,問題是政府不容許在港的免遣返聲請者工作。

要維持生活,Mary和其他免遣返聲請者一樣,只好依賴社會福利署經香港國際社會服務社 (International Social Service,下稱ISS) 所發放的援助維生。

現時,ISS每月會向聲請者提供1200元的食物津貼,即每天40元。食物津貼只能用在百佳超市購物,買的只能是食物,就連日用品也不能。另外,ISS亦會提供每月1500元的租金津貼,剩餘的租金便要靠聲請者自付。Mary有幸得非牟利機構為她繳交租金,但不是所有人也這麼幸運,

「所以你明白為甚麼有這多人(難民)當非法勞工……我們必須生存,而我不相信這1500元在香港是個有用的金額。」

修例倉卒 組織盡心解惑仍感無力

不斷修訂的政策讓免遣返聲請者一籌莫展,他們唯有向關注難民權益的組織或人士求助,可面對新政策,他們又能幫助多少?

為難民提供日常援助的非牟利機構希望枝子高級個案工作員吳旨諾形容,是次修例是急切而匆忙。他回憶第一次得知有關修例的消息是在12月初,當時有相熟的機構在通訊群組內轉發立法會的有關文件,然而,短短一星期內,修例便獲得通過。受影響的難民眾多,有很多人不知道這個變動為他們帶來甚麽影響,亦不清楚自己的個案到哪個程序。

吳旨諾一人負責處理大約300個難民及免遣返聲請家庭個案,需要隨時更新資訊和安撫他們,每天回覆過百個 WhatsApp Chats。修例後,他留意到有個案被入境處要求的報到次數變得頻繁,由平常六至八星期一次到最近兩星期一次,依他的經驗,代表他們即將被遣返。無奈機構沒有法律專業人士,吳旨諾稱難以為個案提供法律援助,他們只可及時通知聲請者有關政策變動,並轉介律師跟進狀況。

聲請成功率不足2% 學者質疑聲請被拒理由

「已經無法改變制度,現在的制度方向是用盡辦法趕他們(難民)走。我可以做的是同行,看看能不能幫他們找到其他方法。」香港中文大學人類學系副教授鄭詩靈自2012年起研究難民議題,並在研究後與很多難民結為朋友。

鄭詩靈認為,自2016年梁振英對遣送政策進行全面檢討起,入境處對難民便越來越苛刻,不論是在五年內增加過百名羈留所的人手,還是這次修例加快遣送速度:

「就像政府文件裏所說的──多管齊下(multi-pronged)堵截難民。」

翻查入境處數據,在2018至2022年間,入境處共審核了11615宗免遣返聲請個案,當中只有183宗獲確立,聲請成功率不足2 %。同時,在183宗獲確立聲請裏,有156宗是在上訴階段才獲確立,換言之,免遣返聲請者第一次聲請的失敗率高達99.8 %。

鄭詩靈指這並不是新鮮事,認為入境處在沒有充份了解下便拒絕一個聲請。聲請不獲確立的理由,大多是入境處引用聲請人原生地政府發佈的人權報告,來向聲請人說明其原生地人權狀況並無大礙。同時,免遣返聲請者大多來自非洲國家,鄭質疑入境處職員是否有足夠知識去評估其原生地有甚麼風險。鄭向記者打趣道:「你們作為一個受過高等教育的學生,也未必聽過這些非洲國家……那些職員也跟你一樣,要Google才知道那些地方。」

修例凌駕司法制度 難民唯有自覓出路

曾處理多宗免遣返聲請案,有20多年經驗的人權律師帝理邁指出,是次修例沒有經過公眾諮詢,在立法會也沒有充份討論,擔心政府會在修訂其他有關人權政策時重施故技。他認為,這次修例容許入境處遣返正在等候司法覆核上訴的聲請者,實凌駕司法制度,做法不公亦不人道。

帝理邁亦強調,在香港尋求庇護,聲請人需要先逾期逗留,即「強制」你犯法才能聲請免遣返。即使聲請獲確立,得到難民資格,香港的難民亦不能像美國和加拿大的難民般獲得護照成為公民,他們不能工作,不能享有公民權利,甚至無法成爲香港永久性居民。有些難民即使已居留本地多年甚至成家立室,亦只能帶著臨時身份證明書走來走去,生活在「永恆的僵局」(in perpetual limbo)中。

「僵局」未能被打破,修例下難民自知難逃被遣返的命運。面對看似暗淡的將來,San卻選擇每天到球場踢球,他大方地說:

「你會悲觀、傷心,但在某些時刻你會開始醒覺,知道自己要變得更加強壯。乾等是沒有用的。」

而Mary正在考慮尋求非牟利機構贊助,前往其他國家繼續尋求庇護,尋覓一個新的未來。