移民潮既成事實,一批批港人若非已在準備,心裏多少也有計劃移居外地。筆者到英國交流,港人家庭的足跡,在機場見過、街上見過、更到家裡探望過。移英港人數量之龐大,是家庭連接家庭,群組接通群組,在各個城市組織起港人社區。對於故土的情懷,剛到埗的港人顯然未能放下。但「圍爐」心態能延續一輩子嗎?移民的意義是在他鄉重建舊社區還是重新出發?

到捷克旅行時,幸而遇上另一個移民家庭。50多年前,他們的處境與港人相同、離鄉別井的心態也相似,年月的洗禮後,兩夫婦體會到另一番心得。兩種移民心情,此刻匯流心中,特意在此分享。

作者|吳蓁

筆者是新聞及傳播學院四年級生,正在英國阿伯丁大學交流。

8月到布拉格旅行,遇到Kofranek夫婦。他們來自美國,口裏卻說捷克語。追問下才知道,他們1968年因遇上布拉格之春,從捷克移居美國。聽到敏感的關鍵詞,記者職業病發作,便一路追問他們當年的經歷。烈日當空,他們帶我到一本地酒吧,把自己的故事說給我聽。

移民故事之一:留不低

移民前的Kofranek先生原是建築師,他自言年輕時曾滿腔熱誠,一心努力打拼。然而共產治下的捷克,人人薪資一樣使工人態度懶散,地盤工序緩慢、物料總是不足夠,根本無法建成一座完整建築。太太的父親是牙醫,早就被共產黨認定為資產階級。她原想修讀藝術系,也因被認定資產家庭出身而無法入讀大學。共產治下,他們早已對國家前景失去希望。老伯直言:「年輕人在捷克根本一件事都做不到,留在這個地方完全沒有未來」。

1968年初,捷克共產黨實施大膽改革,推動社會民主化,引來蘇聯強烈不滿。8月21日凌晨,Kofranek先生與朋友在布拉格市郊一間酒吧飲酒時,街外突然傳出坦克車經過的巨響。飲得半醉的他們當時只以為,是捷克軍隊在進行夜間演習,第二日才如夢初醒:原來蘇聯軍隊和華沙公約成員國決定派兵入侵捷克,軍隊一夜間佔領了全國,終結民主改革。

家國被侵略者佔據,人民不服從唯有離開。蘇軍入侵不久,當時還是情侶的他們便決定移居美國。即使決定遭太太家人反對,她仍忍痛決定離開。剛到埗美國時,兩夫婦先在紐約市暫住,最後定居西雅圖。一切由零開始,重新適應環境,學習新語言,建立新家園。他們並沒有在西雅圖遇過同鄉,幸而遇到的當地人都十分友善。Kofranek先生自言一生運氣好,無論身在何方都受幸運之神眷顧。

蘇聯倒台後,二人和子女決定留在美國,子女亦在當地發展事業,偶爾才回鄉探望親人。移居美國50年有餘,他們的英語卻仍帶點生硬。Kofranek太太的捷克口音很重,說話前要先想想如何用英文表達。我見狀便問,你們認為自己是美國人,還是依舊是捷克人?先生回答:「1968年之前,我是一個捷克人。但我現在移居到美國,那便是美國人了」。

離開熟悉的地方,要放下身段,接受新身份,對移民來說,可不是一件易事。

移民故事之二:離不開

有幸探望過一移英港人家庭,夫婦二人與11歲的獨女,去年以BNO簽證移民,定居英國諾定咸。丈夫原在香港當酒店總廚,來到英國在小餐館當廚師。妻子在香港時原是家庭主婦,移居英國後重投職場。一家三口離開故地重新開始,一來是政治環境轉變,二來是為減輕女兒學業壓力。

走進屋裏,見到揮春上的中文,格外帶親切感。餐桌也是熟悉的景象:筷子、白飯、老火湯,還有新鮮滾熱辣的煲湯粟米。飯後我們談起香港,女兒和母親是MIRROR成員呂爵安(Edan)的粉絲。母親說,她們是來到英國才開始迷上偶像,起碼透過追星,她們能夠保持與香港的連繫。他們到戲院觀看偶像主演的電影,場內坐滿香港人,感覺就像回到香港一樣。

到移英港人家中喝的老火湯。在外地喝到很足料的老火湯,很有家的溫度。(吳蓁攝)

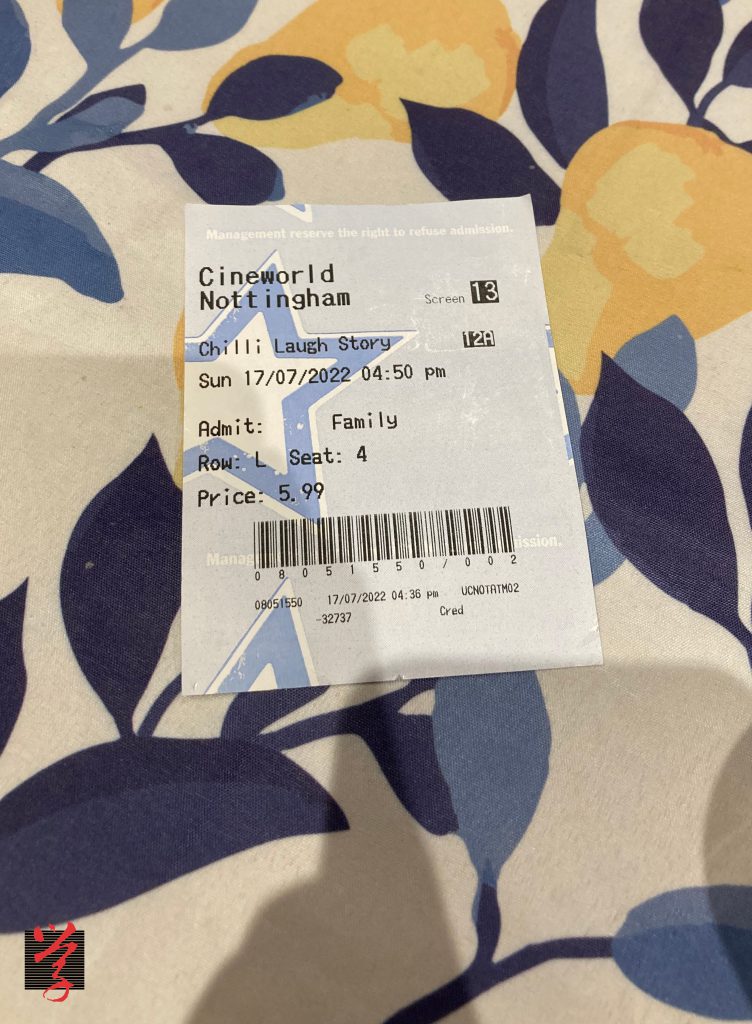

女孩和母親到戲院觀看偶像呂爵安(Edan)主演的電影《闔家辣》。女孩把戲票拿給我看,才發現電影英文叫《Chilli Laugh Story》。(吳蓁攝)

先生亦直言,英國生活乏味,娛樂不多,最開心便是每個星期到酒吧,與其他港人「飲下酒、篤下波」。隔天我跟他到酒吧與另一位朋友聚會,二人一邊聊起近況,一邊聊起香港。關於香港的新聞,他們比我還要熟,還跟我談起容海恩與家翁斷絕關係的新聞,已經被晴天林寫出新歌。

那位朋友說,上個月與另外幾個港人家庭相約到蘇格蘭遊玩,一邊向我展示相片,一邊談到與香港人相處的趣事。他們又向我介紹英國的香港餐廳,哪裏新開了港式茶餐廳,哪一間是黃店。每逢大時大節,他們都會與其他香港家庭見面。他們上年開始相約其他香港家庭中秋夜一起「做節」,吃完飯還會到河邊賞月。

他們的話題總是離不開香港。言談之間,完全地感受到他們與香港的羈絆。

相同的故事

我跟那對捷克老夫婦說,我感覺當年的故事,正在這個年代我的家裏再度重演。

選擇移民的人,若非深愛著國土,就不會為家國感到失望。若非絕望得別無去路,就不會選擇離鄉別井。移民的人都是念家的,一旦離家便一生難捨。若是放不下羈絆,即使肉身離開了故土,但生活習慣、語言、口音還是關注的議題,都不會因此有所改變。

但是移民,除是為了追求更好的生活,為了下一代的未來,難道不也是為了忘掉過去、重新開始嗎?在外地建立港人社區、傳揚香港文化,是文化承傳,還只是不肯放下故土?移英家庭的下一代融入當地後,也終將母語淡忘,也不會擁有港人身份認同,更遑論其他傳統文化習俗。那麼,繼續「圍爐」還有何意義?

再把「香港人」身份說得再早一點:200年前的香港,只是個不足一萬人的小漁村。過去兩個世紀,一批又一批移民湧入香港,小漁村才蛻變成700萬人的避風港。良禽擇木而棲,候鳥因溫暖而南來,人類不也是習慣遷徙的動物嗎?我們的祖先由洞穴移居平原,從鄉村遷至城市。千萬年的遷徙裏,身份和文化皆隨年月沖淡,離別和邂逅是再平凡不過的事,人與地方的羈絆顯得多麼微不足道。

若離開是因為絕望,何不放下一切,迎接全新的環境?被逼漂泊四方的鳥兒,應以四海為家,還是期盼終有歸巢的一天?移民與否只是一瞬間的決定,但到了新天地,應保持怎樣的心態適應新環境,可是移民人士的終身課題。

後記

與Kofranek 先生臨別之際,我裝作我希望埋單(之所以是裝作,是因為基於輩份和他們的主場優勢,我根本沒有可能成功埋單)。其實我十分享受跟他們一起渡過的這個下午,由西方談到東方、由歷史談到語言,像聽live history,也像做了3個小時的採訪。裝作埋單失敗後,我跟他說:

“Thank you for all the food and beer, and especially your story. I can never repay you.”

“If you want to repay me, repay me by telling the world our story.”

移民的故事每日上演,每個故事大同小異,那只是歷史洪流裏一點點浪花。不過寫下來,至少能為歷史作見證。

所以,我就把它寫了出來。