「We are humans,not dogs!」、「停止無理減薪!」英語與廣東話口號此起彼落,11月13日晚,一場跨越各區、打破種族隔閡的罷工就此展開。

約300名南亞裔及本地Foodpanda外賣員響應網上號召,以「上線但不接單」的方式參與罷工行動。這場勞資糾紛源於外賣員不滿訂單服務費不斷下降,及資方無理凍結帳戶等,遂發起一連兩日罷工,並提出15項訴求與資方展開兩次談判。最終勞資雙方達成部分共識,罷工順利落幕。

是次罷工看似成功,但這場勞資糾紛背後蘊藏哪些問題?為何逼得一眾外賣員發起罷工?

記者|楊家瑩 編輯|何綺綾 攝影|楊家瑩 何綺綾

外賣行業在疫情間尤其盛行,但早於2014、15年,Deliveroo和Foodpanda已進軍香港市場。一般而言,外賣員普遍分為「步兵」、「單車手」、「電單車手」和「司機」。當時兩大外賣平台均採用傳統僱員合約,外賣員收入包括底薪及訂單價錢(下稱「單價」)。後來平台陸續遣散僱員,轉用自僱合約,外賣員收入變成由單價及額外獎金組成。新機制下,外賣員上線平台時要分秒必爭,接更多訂單,用最快速度送餐,才能賺取更高收入。

外賣業看似自由彈性,前景明朗,但一班外賣員就大吐苦水。2021年11月8日,新蒲崗Mikiki商場外,攜帶著保溫袋的「單車手」阿祥和Max倚著欄杆,鬱悶道:「唉,還未有(訂)單!」他們已全職投身外賣行業一年多,均同時任職Deliveroo及Foodpanda兩間平台的自僱「單車手」,每周工作五至六天。

他們身處的商場內有32間餐廳,阿祥指,在Deliveroo應用程式上線後,若定位距離餐廳較近,會更易接獲訂單。不過他已經苦候近半小時,期間不斷留意程式頁面,但系統仍未派單,只能眼睜睜看著身邊同行陸續出發,「正常來到這裏,先上線會先接單,但他來到就『搶閘』(搶先獲派單),不知道派單機制怎樣(運作)!」

機制不透明,派單標準莫名,阿祥為賺取更高收入,同時任職兩個外賣平台。他續批評Foodpanda要求外賣員到達餐廳後,餐廳才會開始備餐,令外賣員等候成本大增——他曾試過等候逾兩小時,那間餐廳優先處理堂食和店內外賣,遲遲未完成外賣平台的訂單,苦候無果,他最後唯有「踢單」,變相「白做」兩小時。

永遠都是客人對 自己錯

訪問當日,阿祥再接了Foodpanda的訂單,但餐廳出餐速度慢,他由取餐到送餐共花了約45分鐘,結果被客戶投訴送餐慢。平台未經查證下便凍結他的帳戶數天作處分,期間不能接單。遇上這些情況,他也敢怒不敢言,認為向客服控訴後,也只會被凍結或封鎖帳戶,唯有啞忍:

「我們說甚麼都是我們不對。餐廳對,客人對,我們永遠不對。」

除了要「硬食」投訴,他們還要「硬食」不划算的訂單。Foodpanda九月之前將接單率和單價掛鉤,若外賣員每兩周的接單率不足85%,每張訂單價錢將會下調至20至30元。阿祥指,當時為了保持接單率,不敢「踢單」(即平台派單後指定時間內拒絕接單)。外賣員在網上表達反對聲音,並號召其他外賣員到公司談判,最後Foodpanda今年9月取消政策。

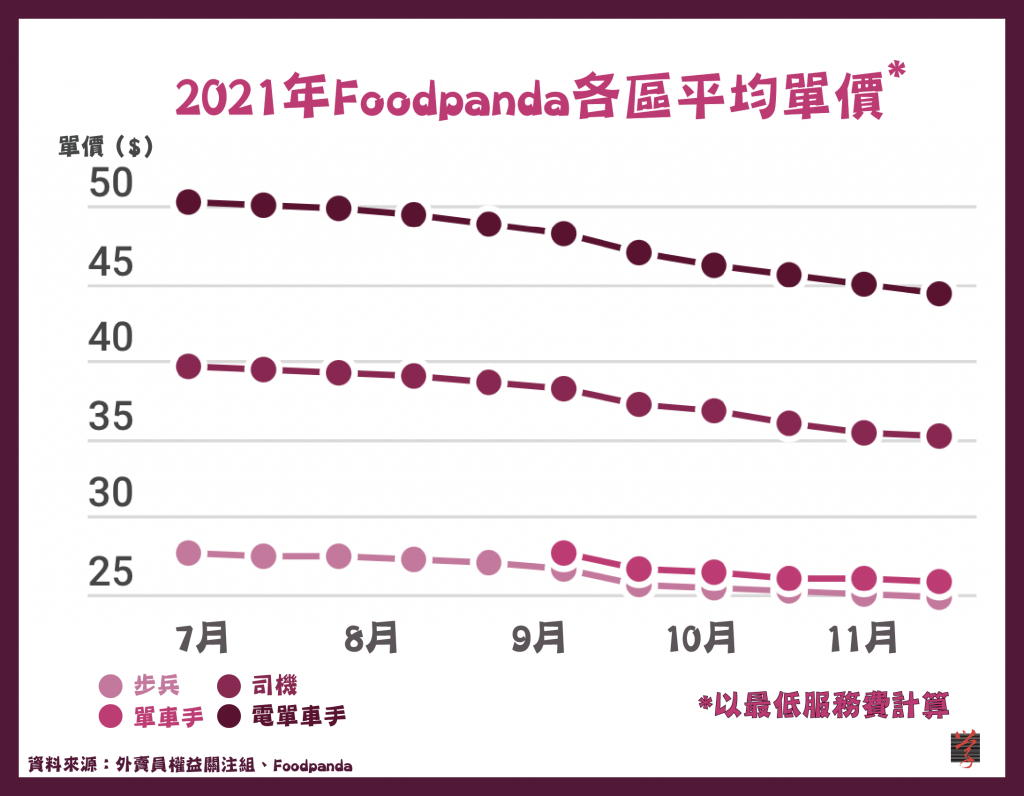

但取而代之的卻是「凍結帳戶制」。他們留意到Foodpanda的單價從9月起開始下降,當中遠程訂單(下稱「遠單」)尤為嚴重。阿祥以新蒲崗送到黃大仙為例,「單車手」的單價由35元減少兩成至28元。Max對單價大跌的遠單避之則吉,曾多次拒接遠單,卻被平台以暫停上線的方式「懲罰」——當他每拒接兩張訂單,帳戶就會被凍結五分鐘。由「85%接單率機制」到「凍結帳戶制」,迫使外賣員「自願」接低價單,他坦言「平台一直在轉換剝削模式。」

新員工準則嚴苛 外賣員被解僱

「步兵」Ryan雖非自僱人士,但同樣不能免於被剝削。Ryan每星期在餐廳全職工作五天,希望在工餘時間加入外賣平台賺取外快。他在2019年初成為Foodpanda旗下僱員,每周工作兩至三天,每次上線約兩小時。《僱傭條例》下,他享有最低工資、強積金等福利保障。

收入由每小時底薪及單價組成,不過單價劃一,並按僱員的評分組別計算,組別越高、單價也會越高,例如當時將軍澳區「步兵」的劃一單價是25至31元。以Ryan為例,他曾試過每張單價劃一為25、27及29元,每小時有25元底薪,若一小時接兩張單,至少可獲75元。若當月的平均時薪不及最低工資37.5元,平台也會補回差額。

至於平台旗下的自僱人士,Ryan指他們的單價按照距離、評分組別等計算,普遍每張訂單有30多元。他提到,Foodpanda在2020年以「賺取更可觀的收入」作誘因,鼓勵旗下僱員轉為自僱人士。由於單價較高,當時約九成僱員因而轉為自僱人士。但他擔心轉自僱後的薪酬福利保障較少,於是堅持不轉。

後來,行內的自僱外賣員發現平台單價不斷下降,「大家開始感到不划算,又沒有任何保障,薪金低過我們這些舊制的僱員很多。」當Ryan以為自己能「保住荀工」,今年5月中Foodpanda卻更新員工工作準則,要求「步兵」每周至少在繁忙時間工作15小時。

他以電郵告知公司自己有全職工作,未能達到守則要求的工作時數,但無奈平台一個月後向他發出解僱通知,「好聽一點就是配合公司發展需求,實質就是說『你的成本太高』,不如解僱你。」被解僱後,Ryan雖然可以加入自僱計劃,但他坦言對Foodpanda的印象很差,無意再加入平台,目前主要接Deliveroo的訂單。

積怨已久 僱員決發起罷工抗議

27歲全職南亞裔外賣員Waqas Fida也有相似經歷。他2018年從巴基斯坦來港與妻子定居,育有兩名小孩的他是家中唯一經濟支柱。同年,Waqas成為Foodpanda旗下僱員,作為「步兵」每小時有40元底薪,每張訂單有15元。他指起初薪酬待遇不錯,兼職外賣員月入也至少有15,000元,足夠應付租金等日常開支。直至2019年,平台指他上線時間不足,直接凍結他的帳戶。

當Waqas要求平台解封帳戶時,平台指他只能以自僱身分重啟帳戶。他得悉當時的自僱「電單車手」每張訂單價格高達60至75元,於是他以45,000元購入一輛電單車,並特意回巴基斯坦拿取駕駛執照,

「我希望我和我的家人可以擁有美好的未來。」

轉為自僱「車手」後,Waqas卻發現一切非如想像般美好。今年他發現單價跌至約40元,「Foodpanda不當我們是它的員工,根本不在乎我們!」他由月入由三萬元下跌至不足二萬元,再扣除電單車油費、維修保養、送餐期間或被「抄牌」罰款等5,000至7,000元費用,剩餘的收入僅能應付日常開支。

Waqas批評平台隨意封鎖外賣員帳戶,封號前不會先了解實情。最近他因為沒有按照平台規定攜帶保溫袋而被凍結帳戶五天,被迫手停口停,難以應付租金等開支。在巴基斯坦當銷售經理的他,不滿平台未有設身處地了解外賣員的處境,決定牽頭組織罷工行動: 「我需要走出來糾正這個外賣行業,要讓全港都知道Foodpanda的剝削行為。」積怨多時的Waqas於11月8日在各社交平台開啟群組及專頁「FoodPanda Workers Hk」,並在11月13及14日起罷工行動。

最終約300名南亞裔及本地外賣員響應網上號召罷工,希望在繁忙時間癱瘓多區的送餐及送貨服務,並於各區Pandamart門市外,抗議平台壓榨及剝削外賣員權益。勞方共提出15項訴求,其中最關鍵的訴求為提升單價。經過兩日共14小時談判,Foodpanda只答應增設額外服務費,表示單價會在明年6月前維持不變。但平台願意就其他訴求提出改善方案,例如:外賣員被凍結帳戶後可提出上訴。於是,Waqas與一眾勞方代表認為平台願意正視外賣員待遇問題,最後就以上訴求達成部分共識,宣布停止罷工。

關注組嘆自僱非自由 冀建立互助關係

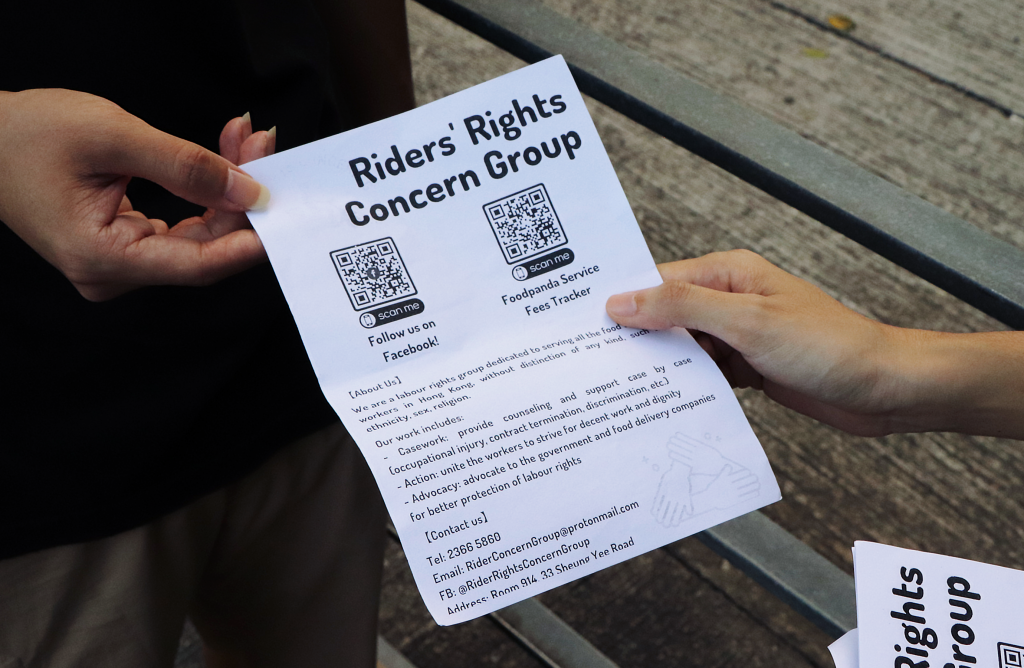

這場罷工潮中,外賣員權益關注組成員芝山(化名)和Harry,自發擔任南亞裔和本地外賣員之間的橋樑。Waqas在社交平台以英語表達訴求後,他們將訊息翻譯並轉發到其他群組,希望凝聚更多本地力量。

關注組是基督教工業委員會的轄下組織,主要關注工傷和職業病的問題。為切身了解外賣員的處境,他們二人於今年年中加入成為Foodpanda的「步兵」,並於七月作為代表與資方談判。不過他們表示,當時平台很強硬和高傲,「提前準備說詞,打發我們的感覺」。最後平台拒絕提高單價,並拒絕再次會面的要求。

他們遂在十月正式成立關注組,不時落區接觸少數族裔外賣員,發現他們「看起來很自由,但都在掌控之下」。 芝山解釋,雖然外賣員可以選擇工作時間,但多次拒單會被直接凍結帳戶,而且平台每兩周就會調整單價,外賣員薪酬任由平台大幅扣減。

平日關注組除了在社交平台專頁提出勞工權益問題、收集意見,亦會協助工傷個案追討賠償。與僱員不同,自僱的外賣員若有職業病並不能獲得工傷賠償。他們曾遇過一個「步兵」,他的肩膊因為長時間攜帶斜孭保溫袋而勞損,需要照X光和看跌打,共花了三千多元醫藥費,但無法獲得補償。他們建議政府監管平台,為外賣員提供職業病補償。

另外芝山指,雖然平台為外賣員提供免費保險,但當外賣員受傷,平台普遍並不會主動聯絡他們,亦不會向他們解釋可以獲得甚麼保障。今年10月,有一名印度裔的Deliveroo外賣員在送餐期間遇交通意外身亡, 芝山稱當時平台雖有主動聯絡死者家屬,但只對他們說:「我們對此感到抱歉。」

當時家屬需要移送遺體到印度、處理保險索償、兒子的教育費用、居屋按揭等,她認為平台應向家屬提供更多協助,同時慨嘆關注組未有具體的解決方法,「需要一同討論,因為整個(外賣員)群體非常多元,大家訴求亦非常不同。」外賣員平日在不同地區獨自工作,她希望透過落區凝聚外賣員,建立一個互助社群:

「之後或可團結起來反抗這種權力不對等的狀態。」

罷工令平台態度軟化 難保日後故態復萌

雖然今次罷工看似順利,但仍有不少闕漏。香港中文大學社會創新研究中心近年研究平台勞工的權益,研究助理徐詠然指出,平台和外賣員的權力結構不對等。理想的「零工經濟」(Gig economy)模式下,自由工作者以零碎交易提供服務,他們應能與平台商議薪酬及工作內容,但目前外賣員與平台更貼近勞資關係,平台推出新制度並不需要諮詢員工。另一位研究助理Mars回應:「它們只要改一改自己的演算法,按幾個按鈕,整個條款就改了。」徐詠然表示,過往平台遇到反對聲音,一樣承諾改善政策,但只是「出一個新政策『耍走』你一會兒,然後又故態復萌。」