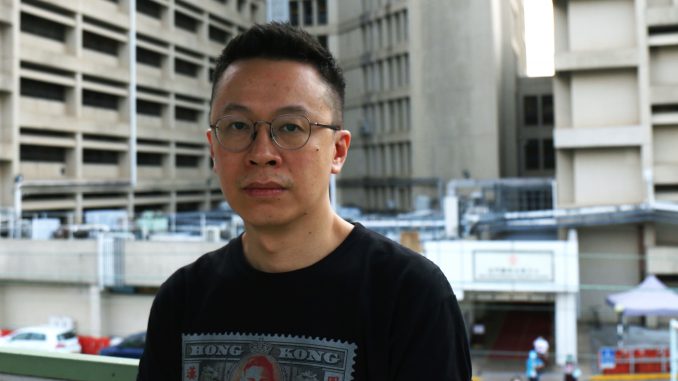

「我沒有想過不做(前線抗疫)的,因為這個是我們的使命或者天職。」二月初,新型冠狀病毒疫情在香港持續擴散,公立醫院心臟科專科醫生黃任匡請纓加入前線抗疫團隊(Dirty Team),專責照料新冠病毒肺炎疑似和確診患者。

早在2003年沙士爆發,當時還是醫科生的他見證前輩在前線「打仗」;昔日小子長大,今次抗疫症的責任就落在他這一代的肩上。在疫症爆發初期就要闖進未知的戰場,他坦言確有掙扎,然而疫情規模之大,令他很快意識到上前線是唯一的選擇。他當時希望從前線退下來後,可以趕及迎接女兒出生。每次說起初生女兒,他都不自覺勾起一抹笑意。

記者│何泳薇 編輯│蕭韻蕊 攝影│蕭韻蕊

2003年非典型肺炎(沙士)爆發時,黃任匡正就讀港大醫學院二年級。當年他和其他醫科生看著前輩怎樣站在抗疫前線「打仗」,他意識到原來代價可以很大。黃任匡坦承,當年曾陷入掙扎的十字路口,質疑自己是否已預備面對將來的疫症爆發:「前輩在前線打仗『搵命搏』,輪到我的時候我能否做到呢?」今時今日他站在抗疫前線,正是當年思考的結論。他早在沙士已準備好要應付大型疫症重臨:「今次(疫情爆發)不會是最後一次,將來都會發生。我地預計到要打這場仗,大家早已有心理準備。」

在一月中,香港陸續出現新冠肺炎懷疑個案。黃任匡工作的醫院籌備成立專責照料疑似和確診患者的Dirty Team,為期六星期。黃任匡坦言當時未知疫情的嚴重性,妻子亦已懷孕七個月,所以他曾掙扎應否主動加入Dirty Team:「可能輪不到我加入呢?可能可以避開呢?」數天後,香港始出現確診個案,他意識到疫情規模比想像大,且很大機會長時間持續,他認為上抗疫前線只是遲早的事,倒不如盡快做,二月初投入前線,三月底退下來,以便照顧預產期為三月底的太太及初生女兒。

前線醫生需與懷疑染病及確診病人接觸,感染風險比較大。即使早已有心理準備,但畢竟是第一次進Dirty Team,黃任匡指壓力不少,甚至曾經幻想自己不幸去世的情境。為了做好萬全準備,他把頭髮剃成平頭,避免頭髮沾上病毒;一直患有牛皮癬的他,需要長期服藥和塗藥膏控制。但這些藥抑制免疫系統,換言之服藥後較易感染病毒,他為了工作和自身安全,早在兩星期前停用藥物。在前線期間,他時刻提醒自己做好防護措施,更全程入住酒店,每天都想可以怎樣好好保護自己:「我不可以死的,萬一死了太太怎麼辦呢?現在女兒只有一星期大,她怎麼辦呢?」幸好他平安無事,離開Dirty Team時,太太已經懷孕36周,女兒隨時出生,「時間剛剛好」。

前線醫護壓力大 卸下防護衣成新手爸爸

黃任匡回憶疫情初期,Dirty Team每名醫生每日照料約十個病人,恆常工作包括巡視病房至少兩次,及開會討論病況至少三次,工時長達九小時。雖然初期確診數字較少,但壓力源於對病毒的一無所知,例如當時連病毒潛伏期也不確定,初時說七天,後來說14天甚至更長。另外,病毒傳染力強,即使染病也可能無病徵,這威脅關乎自己和家人,更有同事寫下遺書:「我們醫院(屯門醫院)是謝婉雯醫生因沙士殉職的地方,大家又會想多很多(壞的情況)。」不過,工作未有為黃任匡造成過大心理負擔,但由於他在加入Dirty Team前停服了抗牛皮癬藥,他的牛皮癬一度惡化,比以前更紅和痕癢。

黃任匡估計若疫情持續多半年,每個同事至少需負責兩次Dirty Team工作,意味他隨時要再加入前線抗疫。現在女兒已出生,他不會再主動請纓,不是因為怕危險,而是怕無法看顧妻子和女兒。初為人父,黃任匡表示照顧女兒比想像辛苦。過去一星期,他每晚隔三至四小時餵女兒喝奶,再哄她入睡,他基本上沒睡過覺。他難以想像若要重回前線,數星期不在家,妻子獨自照顧女兒會有多辛苦。不過,如果上司要求,他不會拒絕:「很多同事都要照顧家人,我不是特別例子,有初生女兒不是『免疫』的理由。」

黃任匡在接受訪問前,剛剛哄睡了女兒。「我沒有寫遺書,但有寫信給我當時未出生的女兒。」給女兒的信件寫了甚麼?黃任匡有點尷尬地笑:「都是些老生常談啦!」。他想了數秒,憶述信件內容:「我知道太太懷孕時,正是反修例運動剛開始之時。我在信中告訴女兒:『外面的世界很紛亂,但爸爸媽媽會保護妳,會和你在這個世界一起生活下去。』還告訴她現在世界發生甚麼事、爸爸媽媽在做甚麼。媽媽很擔心,所以將來一定要愛媽媽啊!」說罷,臉上又掛上甜蜜笑容。

讀醫出於偶然 醫者關懷為本

他自小興趣多多,攝影、繪畫、書法、辯論、戲劇都有涉獵,但沒有確定的目標。他就讀中六時,有一晚睡覺時突然咳血,後證實患上肺結核,需住院兩個月接受治療。這次經歷使黃任匡考慮踏上杏林路。康復後雖萌起當醫生的念頭,但仍未摸清心裏想法。結果在報讀大學時,他把港大醫學院放在第一志願,第二是中大分子生物技術學,第三竟是港大文學院:「我有想過讀藝術。那時心態是(入讀醫學院)行就行,不行就算。不行我就做科學家,或者藝術家。」

令黃任匡感慶幸的是,隨實習期間與病人接觸,到後來加入公立醫院內科,每每看見病人康復出院都甚感滿足,使他無悔選擇行醫之路。不過最有滿足感的一次,並非成功拯救病人,而是好好陪伴病人走生命最後一程。那位病人是位90歲的伯伯,由於有長期病患,不適宜進行心臟手術,命不久矣。黃任匡用藥物紓緩伯伯的痛楚,好讓他離世時沒受太大折磨,更讓伯伯在親友陪伴下安詳地辭世。伯伯離世後,他的兒子送來了果籃,答謝黃任匡的陪伴與體貼。這是黃任匡第一次無法救治病人後仍收到家屬的答謝,事隔九年仍非常深刻:

「有時幫到病人和家屬的不是尖端的醫療科技,而是用心關懷他們。」

幼時心直口快不妥協 不擅與人相處

「醫護人員不只一個人,而是一個團隊。」黃任匡曾在社交平台上以「手足」形容同事;醫護工作固然講求團隊合作,但黃指自己在求學階段其實不擅與人相處。說起老師對他的評價,他想了一下,說:「有些老師覺得我聰明,很疼錫我;有些老師覺得我囂張,不喜歡我。」黃任匡讀小學一年級時,老師叫一位害羞的女同學大聲朗讀課文,女同學只小聲地讀,老師重複要求,女同學仍沒大聲讀,結果女同學受老師責備而哭泣。這時,鄰座的黃任匡按捺不住,直言不諱地放聲道:「哭甚麼哭?有甚麼好哭?讀大聲點不就行嗎?」他慚愧地笑道:「我小時候不懂替他人設想,真的沒很多朋友。」初中時他因不會與人相處,甚至被人欺凌。

少年黃任匡不單口直心快,而且很難妥協,「硬頸」的性格遺傳自媽媽。1999年,中六的黃任匡擔任香港道教聯合會鄧顯紀念中學學生會會長,他打算趁「六四事件」十周年,在校內舉行悼念晚會、舉辦展覽和出版刊物回顧事件。豈料當時校長作風保守,堅拒舉行相關活動,於是黃任匡直接到校長室與校長理論。回想起來,黃不禁失笑:「學生不應與校長吵架,但我就是這樣的一個人,覺得對的事、應做的事,就不會聽其他人說。」最後雖辦不成悼念晚會,但成功出版了刊物,和舉辦只有幾塊展板的「展覽」。黃任匡笑言:「算是『階段性勝利』吧!」

參與政治與救治病人 皆義不容辭

雖然後來成為醫生,學會團隊合作,但面對社會議題,他仍然堅拒妥協。「我們(醫護人員)早預料要與病毒打仗,但沒有預料同時要與政府打仗。」由一月底起,身為杏林覺醒成員的黃任匡多次要求政府「全面封關」,又在民間記者會批評政府抗疫無為,呼籲市民自救。他沒有參與罷工,一方面本著救治病人的初心,不忍離開崗位,另一方面認為罷工無助向政府施壓。他憤慨地說:「罷工對政府來說可謂不痛不癢,因為政府不在乎香港人的生死。」但是,他仍尊重醫護罷工的決定,曾在Facebook反駁醫管局主席范鴻齡指「罷工對緊守崗位同事不公道」的言論,認為無論罷工與否都是為香港押上個人的未來。

關心社會源於雙親身教,黃任匡指父親有每日閱讀報紙的習慣,所以他會一起讀報,自小留意時事新聞。他更在2016年與其他醫生組成「真普選醫生聯盟名單」,參選特首選委並成功當選。但是,高調論政會否令父母擔心他的前途?「其實他們也明白和支持。我亦會向他們解釋,他們拿我沒辦法。」黃任匡笑說。他亦不時聽到旁人的閒言閒語,例如曾有同事「半認真」地說他快要升職,著他「小心點」,免得斷送前途,不過他指暫時未受實際打壓。

既要醫治病人,又要偶爾接受訪問和出席公開場合議論時事,現在還要照顧家庭,不累嗎?黃任匡曾連續工作30小時,被問到有否想過離開工時長、壓力大的公立醫院,他想了五秒,留下簡單的答案:

「我暫時還撐得住,就繼續撐下去吧!」