「抵死啦,出去玩,出去攪事!傷口還痛不痛啊?我幫你檢查檢查?」懲教人員一邊冷語嘲諷因反修例運動而被還押壁屋懲教所的Dickson(化名),一邊暗暗用力按壓Dickson在被捕時留下的傷痕和腫瘀。

儘管之後傷口持續疼痛幾個小時,連上下樓梯都有困難,Dickson亦不敢反抗,現時已被判無罪的他無奈地解釋:「(當時)我是還押犯,不能還手,只能笑笑口帶過。」但厄運未有因而停止,被關押首個月,他的囚室近乎每日都有懲教人員到訪,「關懷」他的傷勢。儘管三月時Dickson已完成審訊出獄,但住在懲教所三個月的經歷,成了他人生中的一大陰影。

記者|莫浩廷 編輯|盧文樂 攝影|莫浩廷 盧文樂

未滿21歲而被判還押或入獄的男性,不少會被判入壁屋懲教所,Dickson當時因不准保釋,故被還押在內。在監房內,每天的時間表早已被安排好,每次轉移位置時,例如從日間活動室回到囚倉後,囚犯都需向職員報到。Dickson第一次見懲教助理禤雅達時,禤雅達便向他表明自己過去曾任職警察,更開宗明義稱自己的政治立埸是「藍色」。

未幾,禤雅達拿起Dickson的資料卡,資料卡上列明他的入獄資料、囚犯編號及被控罪名,質問Dickson因何事入獄。當Dickson如實指自己因社會事件被捕後,禢便隨即摑他一耳光,Dickson說:「他一巴掌打下來,很響的」。其後再不斷粗聲吆喝,大罵Dickson是「暴動仔」和「曱甴」,禤又表示自己的老婆也是警察,反問「你做『暴動仔』,是否要打死她」,期間更不時動武,「責罵之間,又會多加幾巴掌、幾腳」,這種情況在兩星期後才稍有改善。

在懲教所逗留一段日子後,Dickson認識了其他同因社會運動被捕的在囚者,綜合各人經歷,他發現這樣的經歷並不只發生在自己身上。每當有新來的政治犯,禤雅達便會問他進來還押的原因,知道和社會運動有關,就把他拖到閉路電視拍攝不到的死角位,對他又打又罵,許多政治犯都經歷過的這樣的「洗禮」。Dickson認為,禤欺壓在囚政治犯,明顯是因為政治立場。

Dickson在還押的第一個月,更有另外數名保安組人員幾乎每日都會故意去觸碰Dickson的傷患,並出言嘲諷;有些職員只要心情不好,就會打一些新來的犯人來出氣,例如用力壓肋骨位置、用手肘大力壓在脊骨上(俗稱「食雞翼」)等。Dickson形容,職員虐待在囚人士的畫面,與電影《同囚》描述的監獄情況一模一樣。

探訪過程受監視 無法坦露心聲

種種暴力對待維持了一個月左右,加上步操和體能鍛鍊,令Dickson身心承受著龐大的壓力。起初,他更因不熟悉監獄內的一些術語,例如是懲罰時說的「找板」,即以間尺打手掌,導致他未能即時依指示伸出手掌,最終被加重懲罰。對他來說,三個多月的還押期絕不好過,能夠「坐定定」已是種奢侈。身邊人的支持,成為了支撐他熬過這段日子的安慰劑:

「家人來探望我,手足在這裏一起聊天,還有議員探訪、有人寄信,轉移一下注意力,又沒這麼大壓力了。」

即使親友會來探訪,亦不代表他可以暢所欲言。探訪前,負責監獄治安的保安組職員會先找還押人士「聊天」,並直言會監聽對話內容,警告他們不要將監房內發生的事告訴探訪者,更恐嚇稱「如果你亂說話,我們會要你『找數』」。立法會議員、區議員和政府人員等亦可以公務理由申請探訪,期間,職員雖然只能在外面監察,不過房間回音大,門外亦能窺聽到傾談內容,有時職員甚至會毫不避諱地坐在門外,監察房間情況。由於探訪過程受監視,每當家人或朋友問及獄內情況時,他都只能草草帶過,不敢吐露心聲,更遑論提出自己在懲教所內被針對。

政治犯遭針對 唱《榮光》被掌摑

在2月的一個晚上,Tom(化名)與其他同因參與運動而被還押在壁屋懲教所的人,唱起反修例運動歌曲《願榮光歸香港》。翌日,當他們如往常到活動室進行日間活動時,懲教職員禤雅達卻叫來所有同層的政治犯,要求他們蹲著走到閉路電視未能拍攝的樓梯暗角位,並掌摑他們。當禤掌摑累了之後,更要其他人自摑一巴,其後再威脅他們指:「我知道你家人的地址,不要將這件事說出去。」

雖然獄中有守則列明,還押人士不准喧嘩和唱歌等,但Tom指出,平日其他在囚人士經常都會在倉內高唱流行曲,一直都沒有人理會。唯獨是《願榮光歸香港》挑動了懲教職員的神經,為政治犯招來一頓暴打。自此之後,這首歌變成了獄中的禁忌。

在獄中受到的虐打和不公對待,令Tom感受到懲教制度的扭曲:

「懲教只是賦予他(職員)監管犯人的權力,沒有賦予他打犯人的權力。」

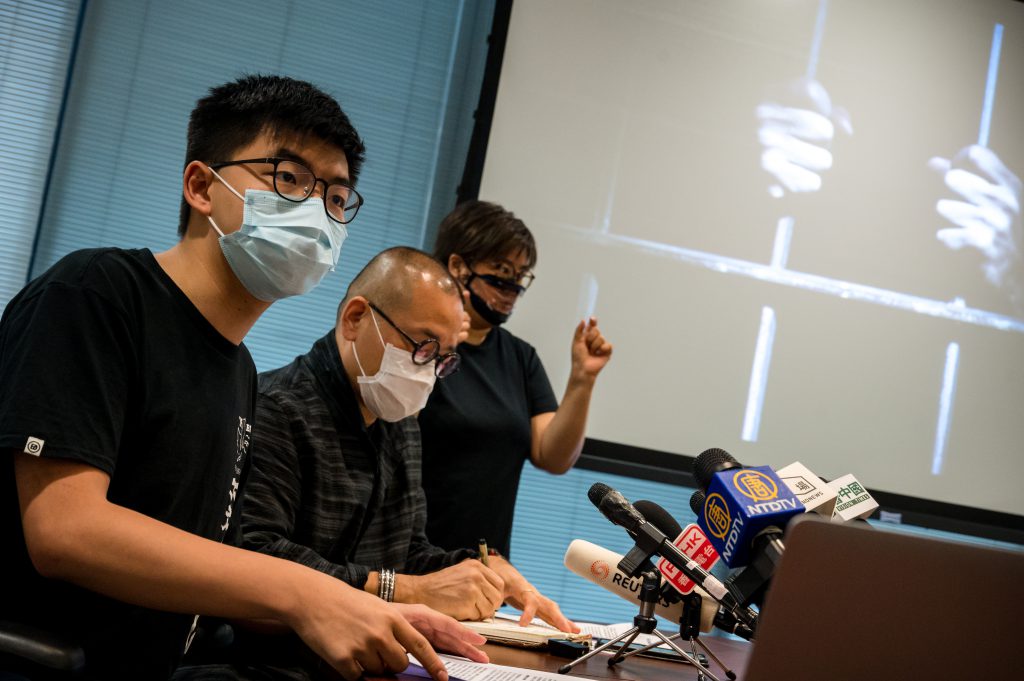

最後,在還押近三個月後,Tom最終被判無罪釋放,2020年5月便聯同關注囚權的前香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員邵家臻,在記者會公開申訴,望事件能得到關注。

牆外指控 牆內受罰

Tom的記者會引來廣泛迴響,同時亦再挑起部分懲教人員的神經。2019年10月起開始被還押於壁屋懲教所的Vincent(化名)指,在其他已完成審訊並出獄的囚友召開記者會控訴懲教署後,當時仍未出獄、同因唱《願榮光歸香港》而被打的他,再次受到針對。Vincent指,記者會後,針對他的檢查變得更頻密,「正常是一個月搜一次,但這件事後,他(職員)幾乎日日都來」。

Vincent補充,因每名還押人士都可從外界收到零食和生活用品,所以囚友之間時常會交換這些用品,即使規則上列明不准擁有不屬於自己的物品,但職員一向都不作理會。但自記者會後,除了檢查次數變得頻繁,職員也更嚴格地執行檢查,其後便以違反規則為由懲罰他,包括把他單獨囚禁三次,最長的一次更達八天。單獨囚禁在獄中俗稱為「鎖」,對在囚人士來說是最痛苦的事。Vincent憶述,被「鎖」的日子,因為連續數天只能在小囚倉裏來回踱步,累了就躺下,陪伴他的就只有床、馬桶和昆蟲,沒有囚友,也沒有娛樂。Vincent形容,被困在單獨囚室的日子是最難捱的日子:「真的鎖到『癲癲地』」。

Vincent在懲教所度過近八個月,當中包括定罪後約一個月的判刑,算是在獄中待了較長時間的青少年犯,他承認,現時的懲教制度有助管理「古惑仔」等較不守規矩的人,但他實在不明白為何要如此嚴苛,特別是以「打」來對待在囚人士:

「懲教署的『懲』佔了百份之99,『教』只有一個百分點。為甚麼不可以用『教』,一定要用『懲』呢?」

身為過來人,他希望懲教所的目標是教育和改變年輕人,而非單純懲罰他們。

在囚者表示 監獄內報復風氣盛

儘管懲教署設有多種投訴機制,但三名在牢獄中吃盡苦頭的受訪者,從未想過要在懲教所中投訴。Dickson指,投訴表格放在值日官桌上,一旦有人嘗試接近,即會被職員叫停質問。加上監獄內報復風氣盛,投訴過後最終只會自找苦頭,例如被要求進行體能訓練、罰抄甚至單獨囚禁等:「他們已經製造了一個風氣,一旦你投訴就會將你『打鑊甘』,所以你不會去做的」。

Tom又補充,懲教所內的投訴機制可謂「公開透明」,所有投訴均會公開顯示投訴人的姓名。同時,懲教人員慣於使用連坐法懲處在囚人士,只要有一個還押人士作出懲教人員不認可的行為,就會直接連累同一個囚室內的所有人。Tom歎道:「在這兩種壓力之下,基本上所有申訴機制都是一個擺設,不會有用。」

政治犯在羈留所中的情況,多次經網絡或傳媒廣泛報道,令不少懲教職員較為忌憚,但Tom指出,懲教職員仍會使用不留傷痕的方法虐打政治犯;就算犯人身上留有傷痕,也會被要求簽署文件,證明傷痕「與懲教署無關」,最終還押人士也無從拿出證據投訴。

懲教署冷處理投訴

關注獄政議題的立法會前社會福利界議員邵家臻表示,多年以來,一直以立法會議員和社工的身分,向懲教署投訴在囚人士待遇的問題,惟署方從沒有正面回應對監獄的指控,只有在收到投訴行動上收斂一下,不久後又故態復萌,而懲教署職員團體更發聲明,指他們企圖抹黑懲教人員,這種應對方式他已見怪不怪:「由我們2017年關心這個題目到現在,我們都司空見慣了,懲教署要不就很defensive(維護自己),要不就冷處理。」

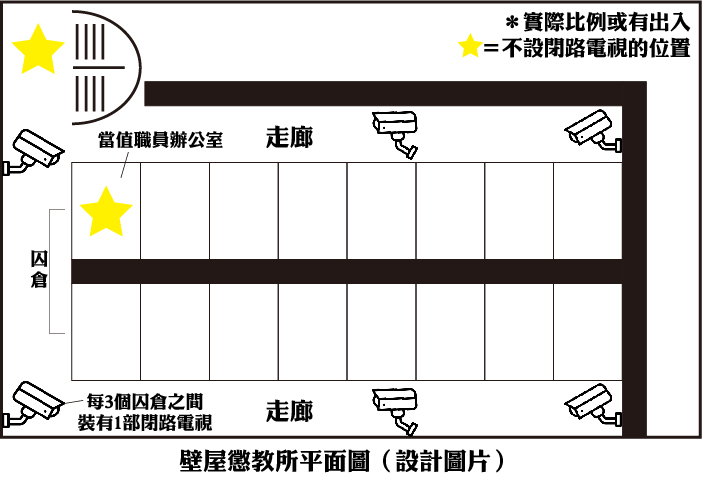

邵家臻提到,監獄裡面,以未成年懲教設施內的待遇最為惡劣。由於懲教署認為年輕犯人不懂做人處世,又有更多精力反抗,為妥善管理他們,職員便採取高壓方法,先給他們一個下馬威。他又指,雖然如今監獄內裝設更多閉路電視,但總有拍攝不到的「死角位」,而且犯人難以查閱閉路電視紀錄,署方又能以機件故障或紀錄已經刪除為由,不予提供,最終只能協助署方指證在囚人士犯錯,是懲教署「進可攻,退可守」的策略。

他亦提到只要在囚人士透過會面或信件與議員聯絡,都會惹來懲教職員的「慰問」:

「你寫(信)給議員就是『督灰』,難道是讚賞嗎?每一封信本身就是投訴這兩個字。」

根據懲教署的數據顯示,截至2020年9月,署方接收到的投訴個案高達564宗,比去2019年的總計數字多出60宗。有受害者召開記者會公開指控禤雅達後,有傳媒曾向懲教署查詢有關投訴,署方當時指正跟進相關調查。

《大學線》再次去信懲教署查詢有關調查進展,惟署方並無就此回應,僅引述早前就「學生動源」前召集人鍾翰林疑被同一懲教助理禤雅達體罰的澄清聲明,提到黃之鋒並非首次在沒有提供實質證據下,攻擊相關懲教人員,懲教署會嚴正處理事件,已轉交其他執法部門跟進。署方重申,會一視同仁管理所有在囚人士,不會因背景及種族等而有所差別。