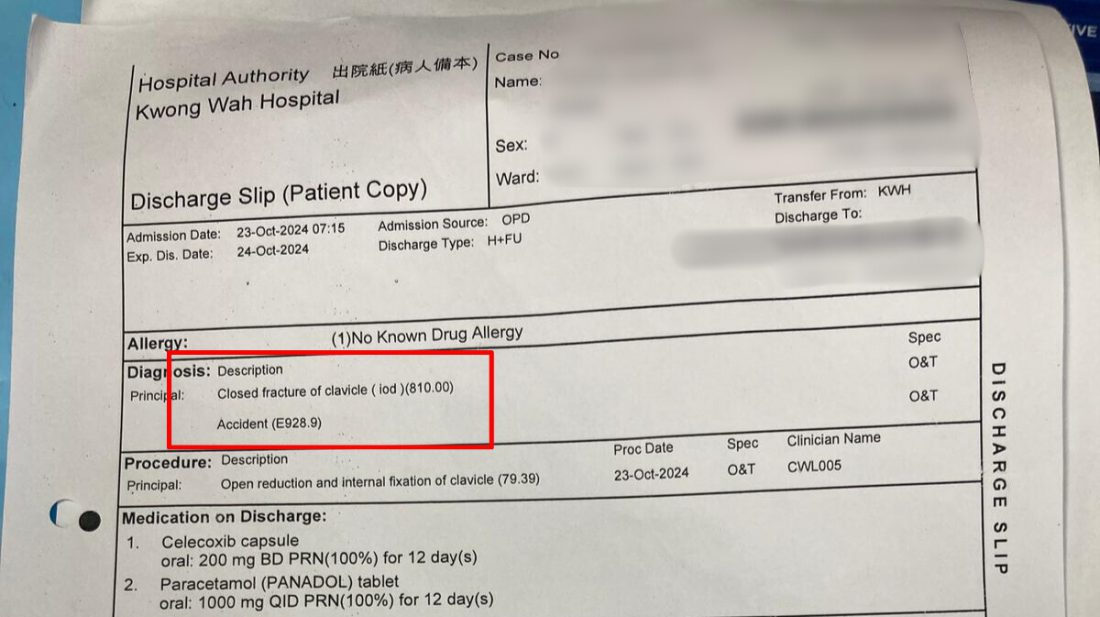

攝影師Tony 抬着攝影機快步走過校園角落,一邊走下樓梯一邊尋找合適的取景地點,忽覺腳下失衡,他本能護着右肩上的相機,跌落十多級樓梯後左身着地。他摸到左邊鎖骨有突出物,發現鎖骨移位,左手沒法活動,要由救護車送院。醫生診斷他左邊鎖骨粉碎式骨折,術後鎖骨被打上鋼釘固定,短期內左手不能施力,嚴重影響工作。在追討賠償的路上,Tony 感到十分無助:「有一刻覺得好像被拍攝背棄了。」

在拍攝時發生意外,Tony絕非孤例。2022年3月,台灣劇集《初擁》拍攝期間發生攝影師、收音師二人不慎從25公尺高的岩石平台墜落,事件引起對劇組職業安全的關注;2023年在香港九龍城亦發生電影拍攝時升降平台倒塌致八人受傷的事件。意外熱度過去,但影視業自僱人士依然面對難以追討賠償的困難,而片場安全措施不足的問題依然嚴峻。

記者|楊靖曈 歐姵延 編輯|袁曉琦 攝影|歐姵延

嶺南大學「青年貧窮與就業」研究團隊發表《香港影視業勞工狀況終期研究報告2024》,訪問了212名影視業從業員,主要從事電影、電視節目及劇集和廣告類製作。研究發現,有約七成受訪者曾目睹或遭遇不同類型的工傷如跌倒、從高處墮下等;近六成受訪者表示從沒有工傷安排的協議。

27歲的Tony 入行約六年,主要為電影、網上廣告等擔任攝影師、燈光師和導演助手。2024年10月,他經大學同學介紹接到一份攝影項目,為一間音樂學校替某大專院校拍攝教育類型的音樂影片,事前雙方沒有簽署合約,工作的接洽全透過WhatsApp進行,只有一張帳單(invoice)列明費用由該大專院校支付。Tony指整個拍攝團隊除他以外,只有一名導演及兩名攝影助理。

因工傷停工 「手停口停」

Tony指導演並不熟悉拍攝的運作,要求拍攝過多鏡頭導致進度趕急,拍攝團隊需要利用午膳時間來物色取景地。當時Tony右手持著攝影機走下樓梯,走到樓梯中段失平衡,意外隨即發生。

手術後,Tony被醫生告知在兩、三個月內左手不能施力,直至傷勢痊癒,期間也要定期到醫院洗傷口、一星期進行一至兩次物理治療和覆診。他主要於公立醫院治療,費用不高,然而他的工作經常需要搬運沉重的燈光和攝影器材,傷患無疑斷了Tony的生計。由於康復期間他不能參與拍攝工作,他預計收入損失約九萬元。

聘請關係模糊 工傷難追討

事後Tony聯絡音樂學校詢問工傷安排,但對方只著他找該大專院校負責,且只提供校園設施管理辦事處的電話。該大專院校提出讓他以訪客身份透過院校的第三方意外保險索取醫療費用上的賠償,但Tony認為這無法彌補他在停工期間的經濟損失。因此,他向工業傷亡權益會求助,諮詢意見,希望得到工傷賠償。工權會了解過Tony的情況,認為他索償有一定困難。

《僱員補償條例》並不適用於自僱人士或承包人,若要透過勞工處追討工傷賠償,Tony必先證明自己是音樂學校或該大專院校的僱員,他擔心程序過於繁瑣;兩名拍攝助理是自己請來的朋友,令聘請關係更複雜;他曾考慮循法律途徑以提告民事索償,但顧及費用之餘,因為聘請關係模糊,不知道該向誰追討賠償,令Tony大感無助。

事實上,這已非Tony第一次在拍攝工作時受傷。他曾任影片花絮攝影師,走動時被攝影用的吊臂擊中頭部,受皮外傷需剃掉部分頭髮以方便包紥。他認為香港影視業較少重視安全問題,曾目睹燈光師爬上五到六米高的廠景高處,在沒有安全措施下設置燈光;又或拍攝街景時徒手攀爬燈柱遮蔽燈光。Tony嘆行業風氣為了成品不顧一切:

「那種感覺是,能爬上去站得穩就行。但你不會想,要是不小心失足怎麼辦?如果頭暈、失平衡怎麼辦?。」

突被指派高空工作 經歷成陰影

入行兩年的Amy(化名)曾任美術、攝影及製片助理,經同行介紹,在一次短片拍攝中義務參與製片助理工作。為拍攝更壯觀的畫面,Amy 被上司要求在錄影廠離地最少八米、即兩層半樓高的燈槽上製造美術效果,她頓感錯愕,因為她毫無高空作業經驗,同事亦覺要求瘋狂,卻不敢拒絕。

她與另一同事先在漆黑之中單憑腳底摸索腳踏,爬上片場角落接通往燈槽的窄梯。爬至廠頂,Amy才發現自己要走過的燈槽是由粗幼不一的薄木板呈「井」字搭建而成,「看起來不是可以承受到一個人的重量。」她止不住手腳發軟,冒起冷汗。在毫無安全裝備下,同事習以為常地指示她用手扶着腳下約30厘米寛的木板、半蹲行走,在爬行了三、四米後到達片場中央頂部坐下,逗留約30分鐘才能回到地面。若當時掉下來,她感覺「死硬」。Amy形容這次是她在行內的創傷經歷,自此之後變得有點畏高,會下意識迴避看起來不太安全的高處。

階級觀念重 圖便利惹危機

明知有危險,何不拒絕?Amy表示擔心拒絕上級要求會被行內人記住,日後難以在行內生存。她未曾見過基層員工拒絕上級,即使知道有人被欺負也不會發聲,因為大家都想「保住飯碗」。影視行業依賴人脈找工作,加上階級觀念重,潛移默化令從業員不敢拒絕上級不合理要求,即使是具危險性的拍攝或工作亦只能照單全收。

Amy 亦指行業的安全意識不高,不少製作因成本有限,只能支持短期拍攝導致日程趕急,為圖便利忽略自身安全。Amy 不時看見同事在摺梯上工作時,為可快速移動而跨坐在梯頂、以雙腳夾着摺梯,連人帶梯搖搖欲墜地移動。聽到同行間流傳業內最近發生的事故,Amy 不禁想自己會否成為下一個意外的主人公,只能盡量做足保護措施,如工作時戴上安全手套。

工傷情況普遍 沒有簽約習慣

跟據嶺南大學《香港影視業勞工狀況終期研究報告 2024》,最多從業員曾目睹或遭遇的工傷類型有提舉或搬運物件(70.4%)、中暑(63.1%)、過勞(54.2%)、被物件碰撞(52.5%)或跌倒(51.4%);亦有21.8%曾目睹或遭遇從高處墮下。

報告又指有逾七成受訪者以自由工作者身份參與製作, 約四成製作工作協議僅由口頭或訊息達成,而包括工傷安排及保險、加班安排及假期日數等保障細節的協議卻不足三成。在工傷安排方面,只有9.9%的 回覆者表示「經常」和「頗多」會事先商討,更有近六成回覆者表示從沒協議。

以Amy為例,她兩年來參與不同規模和形式的製作,只在其中一次電視劇拍攝前跟電視台簽訂合約,但合約中也無包括受傷賠償、工時等細節,她亦不清楚公司保險的保障範圍。她其餘在電影、社交媒體廣告、短片等短期參與製作,一般只有口頭或短訊協議,或在工作前填寫通告單以作人頭紀錄和會計之用,卻未有明確的僱傭細節。

香港電影製作行政人員協會會長王延明表示,一般電影有足夠製作成本和人力,會傾向與僱員及散工簽署合約或紀錄人員詳細身份,亦會為短期員工或散工購買少量保險名額;不過一些較小規模的製作由於缺乏行政人員處理合約、保險程序,更可能沒有足夠預算負擔保險費用,因此較難保障人員安全。

工權會:行業常態不理想

工業傷亡權益會幹事劉家樂指,為了追求靈活度以及減省製作資源成本,行業內多為自由工作者,自僱人士不受現時勞工法例保障。另外,不少影視製作缺乏簽約習慣,事前協議經常只有口頭或短訊聯絡,導致在工作中發生傷亡糾紛時,「真假自僱」的爭議才浮上水面。

劉家樂認為有受傷從業員選擇與僱主私下和解的情況「不理想,但理解」,因為行業經常存在經濟壓力,從業員或會寧願及早完成追討後繼續工作。在現行法例未能完全保障影視業人員下,劉家樂建議在事前協議時,與對方確立工作身份和聘用關係、工傷保障、工資明細等,並保留溝通工作事宜的訊息對話紀錄,亦鼓勵從業員自己購買合適的保險。如從業員不幸因工受傷,劉家樂指自僱人士都可嘗試追討疏忽賠償。

長遠而言,他指業界應參考外國做法,約束工時和工作量,以及成立工會。立法方面,他認為影視業聘用文化有別於常規行業,普遍打散工,加上近年從事多重職業的工作模式越發普及,期望現有法規可以與時並進,迎合一些無合約上僱傭關係的新興行業,或利用一個由政府中央主導處理工傷賠償的基金,保障一些沒有勞工保險的行業,以配合靈活和獨特的勞動模式。