編輯 陳君琪

文物修復員,就如衝在急症室最前線的醫生,竭盡所能去搶救和保護珍貴文物,重新賦予它們「生命」,讓它們在博物館之中,炫耀自己的歷史價值。

氏族公社時期的彩陶﹑殷商時代的青銅器﹑李唐朝的唐三彩,還有明清時期的字畫……,它們被發掘出來的時候,很可能只是幾塊零碎不堪﹑破爛殘缺的碎片。

化零為整

香港中文大學文物館文物修復主任甯雄斌曾在一九八六年加入香港藝術館,是香港第一代的文物修復員。雖然修復工作並非他的理想,但他也樂在其中,所以一幹就是十五年。多年來由於經手的文物太多太多,大部分的修復經歷都記不起了。然而有一把清朝的紙扇,他卻記憶猶新,連紙扇的照片也一直掛在工作間裏。

經年累月,很多字畫都會被蟲蛀蝕,因此在展覽之前,必須把它們放在煙薰箱裏,利用毒氣殺死蛀蟲。

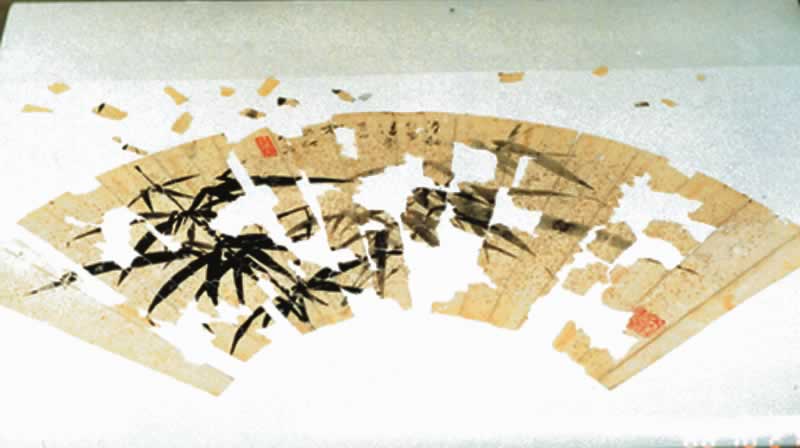

甯雄斌回憶說﹕「有一次,等到毒死蛀蟲的程序完成,機器卻突然壞了,十平方米大的煙薰箱頓時變成了真空,紙扇在裏面亂飛,結果被毀成紙屑。」事後他在箱子裏,好不容易找回了一堆紙屑和一把扇骨,然後一片一片地拼﹑一寸一寸地補。有些部分到最後還是找不到,甯雄斌惟有親筆將遺失的部分補畫好。歷時兩個多月,修復後的紙扇絲毫看不出破爛的痕跡。

場館佈置

除了修飾文物外貌和補救殘缺以外,保養展品及佈置展覽場館,都是文物修復員的主要工作,當中的經歷,同樣令他們印象難忘。

甯雄斌花了兩個月時間,把紙扇回復原貌。

(相片由甯雄斌提供)

(相片由甯雄斌提供)

也有危時

文物修復員除了要在工作室中進行修復工作外,還需要到戶外工作,如製作石刻橡膠模。由於石刻不能移動,若要展覽,就只能展示仿製的倒模,因此修復員便需要先為石刻製作橡膠模。有一次,甯雄斌要在香港東龍島上製石刻橡膠模。當時風很大,他爬到高高的懸崖峭壁上去灌橡膠時,心裡著實有些害怕,但仍要強撐下去,幸好最後都能平安地完成任務,而這正是香港歷史博物館入口處的石刻。

活用物料

修復工作不時需要描描畫畫,但卻不能任意創作,因為修復員必須尊重歷史的風貌。「但是這並非表示文物修復員不需要有創作力。」甯雄斌解釋說﹕「修復用的工具,大都是文物修復員自己創造出來的,時至今日也不例外。」由於文物修復所用的工具,多數要從外國購入,但香港市場狹小,工具有限,修復員就得動動腦筋活用物料。「有些人在粘接陶罐時,想到用汽球作內膽,撐起陶罐的頂部,粘好後再將氣球放氣,罐頂便能穩固了,省錢又省時。」

甯雄斌把修復工具比作時裝,跟著潮流不斷的變化﹑更新。清朝早期,中國人還未知道膠水是甚麼,主要是用釘子來拼接破片。時至今日,單是膠水的種類也多不勝數,甚至同種類的文物,也要按照材料的質地﹑軟硬等,而採用不同的膠水接合,十分考究。 「但無論工具如何先進,最主要的,還是靠人靈活的雙手和眼力。」甯雄斌補充說。■