|

近期,穌哥(稱耶穌為穌哥)突然人氣急升。牧師以此為題,在紅館、大球場大辦棟篤笑佈道會,誓要衝出教會,走入人群。連電影、電視、漫畫也見其蹤影。莫非穌哥也要一改低調形象,向潮流文化低頭﹖ |

基督教影音使團衝破傳統框框,用傳媒五花八門的方式,把宗教信息重新包裝,帶入生活每一角落。

傳統佈道 死板老土

「我們不是向潮流文化低頭,反而是利用潮流文化,宣揚基督教,是『駕御』了潮流文化。」影音使團總幹事袁文輝說。「傳統的佈道方式感覺較沉悶,令人提不起興趣,但其實宗教可以融入生活,可以很活潑的。而且,宗教可透過傳媒,脫離抽象的理論層面,到達實際社會層面。」因袁文輝不甘宗教被誤解而創辦了影音使團,一改基督教的死板形象。

影音使團初創辦時主要製作多元影像的幻燈片,供大型佈道會使用,但接觸面小,其後開始製作錄影帶,結果每年差不多有千多人因此信教。影音使團既發現原來利用多媒體傳教是可行的,便更大膽地全情投入製作電影。第一套講述一個失明人經歷的電影《祂伴我同行》終於在九七年面世。

隨後的製作更闖入電影市場。《天使之城》及《生命揸fit人》不但轟動了教內人士,不少教外人士也慕名欣賞,後者更被提名金馬獎,得到市場的肯定。

近年更是影音使團的高峰。去年八月的「穌哥show」棟篤笑佈道會,便成功一改基督教沉悶形象,以搞笑形式帶出訊息。林以諾牧師的演出引得觀眾哄堂大笑:「打電話叫人猜自己是誰﹖半小時才知道自己打錯電話...」「攞住hand-free講電話,隻手根本冇free過...」

外界歡迎 教會受評

無可否認,影音使團的工作成功吸引了一班非信徒認識基督教,並把基督教古板老土形象「現代化」,但也在教內挑起了論戰。基督教刊物《時代論壇》有言論指「楝篤笑登不上大雅之堂……這是個甚麼場合﹖是傳福音啊……真叫人難以接受」36.com的討論區也有人認為「基督教本與世俗有別,是嚴肅的,為何要左扮右扮,扮與世俗無衝突,硬要融入社會文化呢﹖」

《時代論壇》內也有正面的回應:「影音使團成功把原屬邊緣化的基督教文化,介入社會大眾文化,宜多加保護。香港教會好不容易打出一個公眾受落的牧師,應把他視為資產而非負債……」「教會與其閉門造車,責備浸淫於潮流文化的年輕信徒,何不仿傚林以諾,輕輕鬆鬆地利用流行術語,指出現代人的問題﹖」

|

|

面對種種反對聲音,袁文輝無奈歎道:「以輕鬆的手法傳教並非欺騙,在我們心目中,基督教的生活是豐盛的、輕鬆的,這手法只想吸引人,但背後的訊息是沒有改變的。反對聲只屬少數,還有更多支持聲音。不認同的信徒,需要時間吸收這新方法,對我們的發展不會構成阻力。」

憂困無停 聽天由命

技術、人才及資金都是影音使團在香港發展的三個最大障礙。袁文輝歎道:「今個月未知下一個月有否薪水發給員工。上面(他們信的神)掉一件便吃一件吧!」

現時他們只依靠信徒奉獻去維持多項發展。「每天雖然工作十二小時,幸好有時會有義工幫助,總算可以捱下去。」負責周刊的同事說。

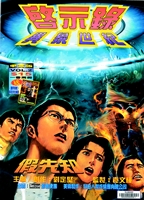

雖說影音出產的皆屬另類,但要在傳媒立足,始終要面對龐大競爭。他們曾經與劉定堅的自由人製作集團有限公司合作出版漫畫《啟示錄──異象世紀》。

袁文輝說:「我們出版的漫畫及插圖等都是專業製作,所以有一定的競爭力,創刊號賣了五千五百本。」相比一般漫畫每期三千至四千本的銷量,成績算是不錯。「雖然賺不到錢,但蝕得不多。讀畢真有人對基督教感興趣,甚至主動看聖經,這就是我們的推動力。」

信者得救 奇蹟再有

二零零零年影音使團往澳洲拍攝《生命因愛動聽》,訪問一個末期癌症病人。每一次下床拍攝,那病人都辛苦得發熱。好不容易才拍攝完畢。導演關信輝說:「誰知在回程後,發現那影帶遺失了。大家都驚得發慌,最怕掉在沙漠,必定凶多吉少,可是大家又不忍再見那病人忍痛重拍。」大家祈禱後,翌日再到沙漠尋找。雖有如大海撈針。但竟然不消四十五分鐘,便在那茫茫沙漠找到。「當時整盒影帶已險遭沙土掩沒,剩下的就只有一隻角……」。

影音使團每項創新,都是歷盡艱辛之作,不過工作人員都抱有信念。員工關倩華說:「我們就像空軍,在半空投下炸彈,雖無法從高空看見覆蓋地有多大,但我們相信有不少人的生命受我們影響。」單是去年,從網上、信件等回應,便知道約有九千多人,透過他們的工作而信教。■

記者 林璐莎/林翔樂 編輯 李嘉敏