| 攝影機腳架凍裂

到外地採訪及拍攝,要面對的困難多不勝數,天氣是其中之一。艷陽國際有限公司導演陳加如和攝影師余景雲曾到外蒙古拍攝《尋找他鄉的故事》,陳加如說﹕「當地氣溫經常在零下三﹑四十度,雙腳都冷得麻木了,要用腳跟走路。」在嚴寒的天氣下,不單人感到難受,連拍攝器材也「支持」不了,攝影機的腳架竟因太冷而斷裂。他們惟有用膠紙暫時替它「包紮」,怎料幾天後另一邊又斷了,完成拍攝工作後器材已變得「遍體鱗傷」。 |

|

外地實況 難於預料

儘管事前做足準備工夫,實地拍攝時所遇到的問題有時是未能預料的。「有時書本上的資料可能會過時,有時甚至誇大了。譬如書中將一個地方描述得何其美麗,但當你到達現場後會驚覺實際情況其實是另一回事。」負責替《西北開發之旅》撰稿的趙美琪說。沒有足夠時間到實地了解環境,難免會發生這類情況。

衝突誤會 有驚無險

負責製作《尋找他鄉的故事》中,英國﹑法國及荷蘭部分的撰稿員甄詠儀,在法國拍攝期間,也有一段驚險的經歷。他們曾到一個公園拍攝窮人輪候飯餐的鏡頭,卻差點被百多人圍毆。「我們到達時已有百多人排隊,正想拍攝時,卻被兩名大漢阻止。我們惟有轉移陣地到對面街繼續拍攝,可是又被發現,百多人一下子全部湧來包圍我們五人。」這時有人想搶走攝錄機,甄詠儀和同事連忙推開他,結果當地人以為他們想打架,便想打他們。「幸好在不遠處發生交通意外,有警察在場,我們便立即找警察幫忙,最後有驚無險。」她說來猶有餘悸。

|

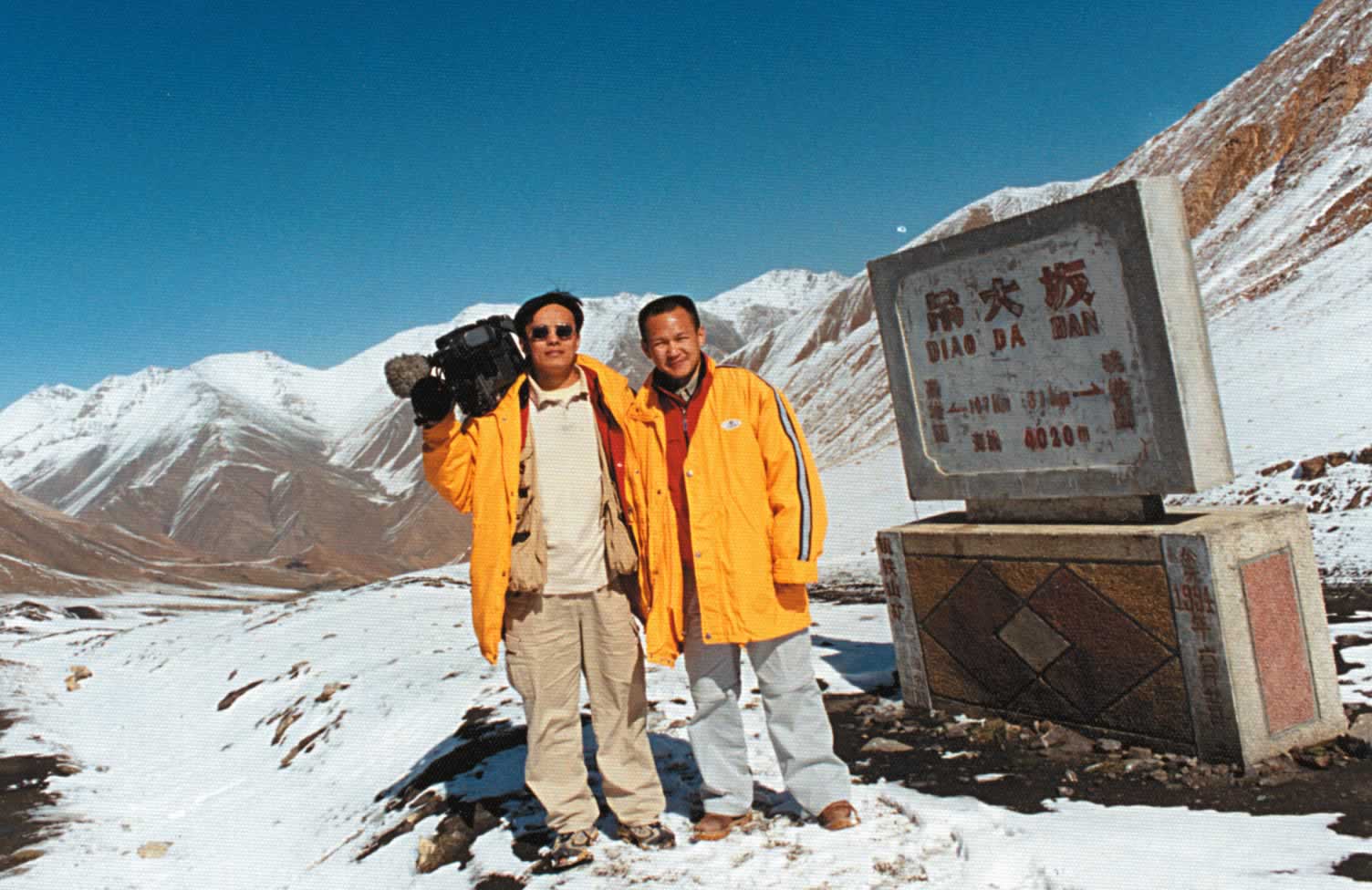

擺脫監視 鬥智鬥力 相比以上的突發事件,政府對攝製隊的限制才是最大的難題。香港電台節目《大漠長路》的導演呂樂以自己到新疆的拍攝經驗為例﹕「我們的訪問名單要事先經由中央批准,而且地方的新聞辦會在拍攝期間全程監視。」他們曾到達坂城進行拍攝,並想與一個當地女人交談。「怎料當攝影鏡頭一對準她,新聞辦人員便立即上前干涉。」總括經驗,監製張國良倒有擺脫監視的妙法﹕「我們每天早上六時拍攝直到晚上十一時才收工,當某天我們說今天很累,不拍攝時,當地的新聞辦人員便會很開心地自己去休息,我們便可自由自在走到街上繼續搜索。」 |

|

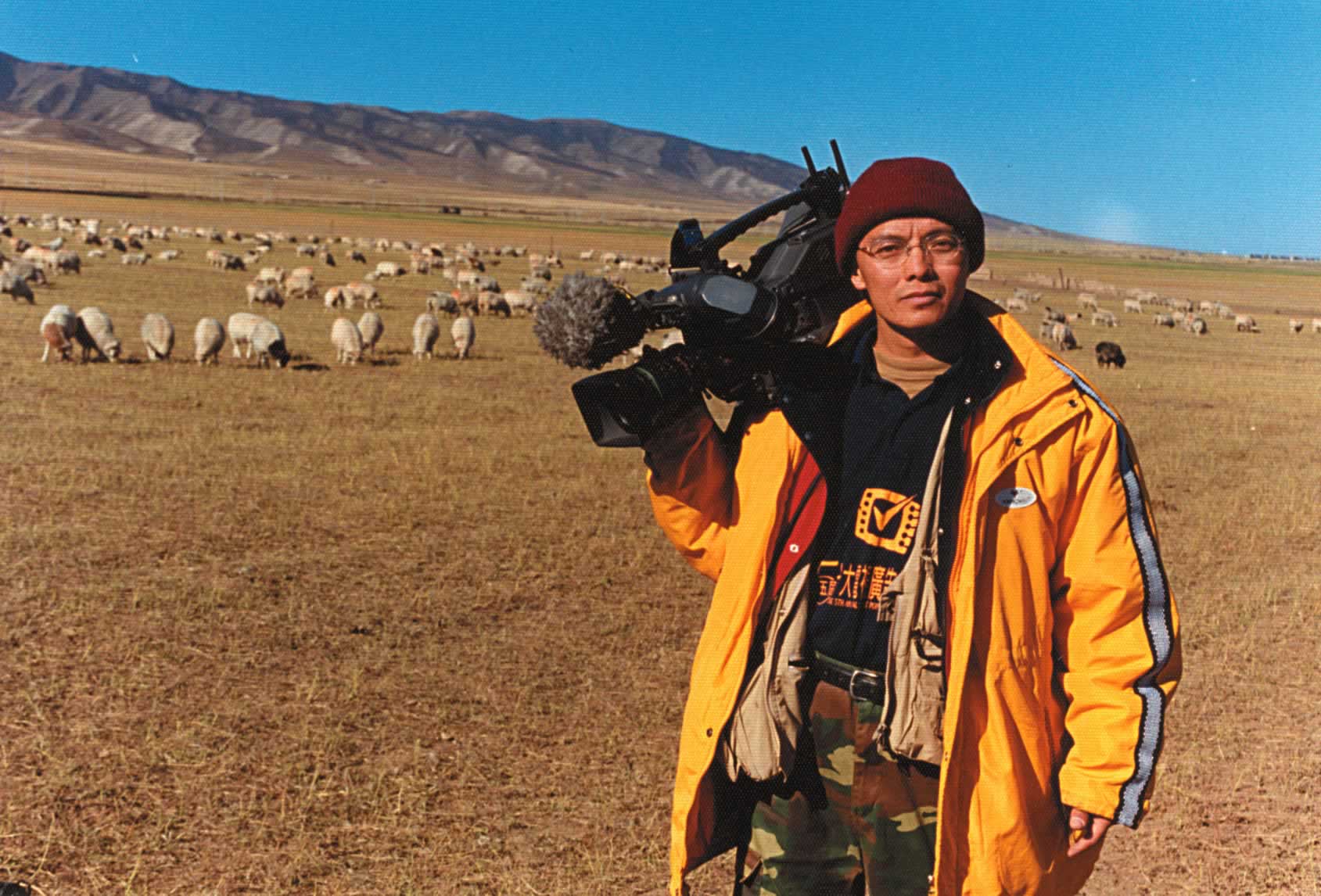

陳加如和余景雲在外蒙古拍攝時也有被阻撓的經歷。他們想拍攝街童居住在溝渠地洞的情況,但被一名休班警員阻止,他們便一邊由導演應付他,一邊運走器材。到第二次再拍時,他們靜悄悄分批入內低調拍攝,那裏環境非常惡劣,又臭又髒,加上怕被人發現,當一有人聲或車聲時便要熄燈,結果拍了很長時間。他們均表示這次雖然拍得辛苦,但也是一次很有趣的經驗,余景雲說﹕「感覺就像是偷拍一樣,若非工作關係是接觸不到的。」

|

藏民愈髒愈富有 也許出外採訪最大的收穫,是能對當地風土人情有更深刻的體會。《大漠長路》的導演李君萍在青海分別訪問了一富一貧的居民,訪問期間有個挺有趣的發現。「我見那藏民外表不甚整潔,想不到他竟這麼富有,訪問當日他駕著摩托車﹔而他只在夏天時住帳幕,冬天他會住在另一間屋。後來我才發現當地人認為油光滿臉代表有肉食,愈髒才愈富有。」

|

|

甄詠儀則認為到外地採訪為她帶來了反思。到英國拍攝時,她訪問了一個在六十年代從中國來到英國的孤兒,由於她在幾個月大時已離開中國,可說對中國文化一無所知。在居住的區內只有她一個中國人,入學前她完全不知自己跟別人不同,直至入學後受人歧視,才開始對自己的身分感到迷惑。「她不知自己的父母是誰﹑在哪裏出生,一個三十多歲的女人,到現在仍對自己的身分感到茫然。我們平常不會特別因自己擁有的身分而驕傲,直至遇上一個失去身分的人。」

在法國時,甄詠儀又訪問了一個黑市居民,他原本在中國從事電腦行業,卻甘願放棄家庭及正當職業,到法國尋找心中的烏托邦。「事實上他在這裏日子不比在中國好過,但他卻執著地認為外國總會好些。」她感慨地說。■