「我不敢向其他人表示自己是帶菌者,我有一種就算自己不說話也欺騙了全世界的感覺。」

「真想去自殺,但又怕跳樓後會流很多血傳染他人。」 在香港愛滋病基金會網頁的論壇內,這樣的佚名留言俯拾皆是。愛滋病人只有隱姓埋名,才能避過歧視目光與冷言冷語。然而肯復,一個二十六歲的年輕人,卻願意大膽公開自己愛滋病患者的身分。

面對別人的歧視猶如螳臂擋車,但他肯定地說﹕「總要有人站前一點,就當我是面對坦克車那個人罷!」

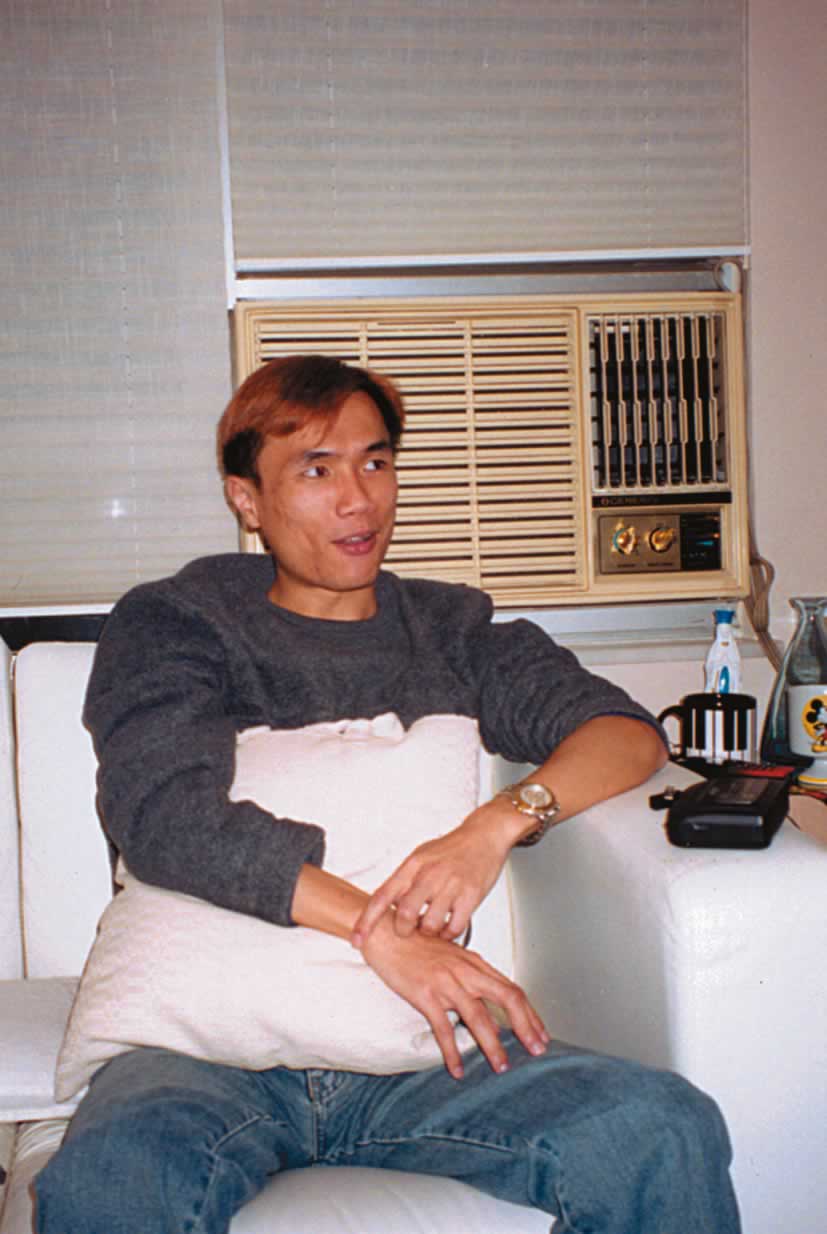

「我想香港只得我一個愛滋病患者肯在電台﹑電視及報刊中公開自己的身分。」肯復染了一頭金髮,衣著入時,健談開朗,外表與一般人無異。不過這個「一般人」卻是唯一願意接受訪問的愛滋病患者。

平安夜 惡夢生

「我對平安夜既愛且恨﹗」九四年平安夜,十九歲的肯復抱著「反正年輕,及時行樂」的心態,與一名外籍男士發生了一夜情。一年後,肯復患上肺炎,連續三個月間歇性發燒,還不停肚瀉和流夜汗。到九五年平安夜,肯復被送到急症室驗血。十二月廿八日早上,主診醫生對他「判刑」-- HIV Positive(陽性反應)。

「那刻,像被推進了深淵裏,有眼淚卻又哭不出來,只希望能夠出院,與當時的男朋友度過廿一歲生辰。」

|

病發後,肯復就註定要告別昔日的常人生活。經常往返醫院,令他被保險公司辭退,惟有改靠綜援過活。患病初期,肯復吃了不少苦頭。他說﹕「我的體重由百一磅降至七十磅,白血球由正常人的六百粒降至只剩八粒。」他又曾因食道發炎及藥物引起的貧血而兩度入院。如今他的病情雖然大致受到控制,但每天也要吃十數顆藥丸,以致常常腹瀉。 雖然病毒不斷蠶食肯復的身體,不過心靈創傷往往比肉體煎熬更難平復。他回憶說﹕「那時剛出院,才回到家裡,母親怕被傳染,要我分開用另一套碗筷,那刻有說不出的無奈。幸好經過解釋,讓她明白感染的途徑後,她才解除憂慮。」 |

|

教會內「另眼相看」

基督教信仰是肯復一個重要的精神支持,但他在教會也曾遇過不快經歷。肯復過往的一位教會主任牧師曾建議他不要向其他會友透露自己的病情。「有一次戶外崇拜後吃盆菜,他(牧師)特意與我同席,有些弟兄為了方便而不用公筷時,他就用眼神提醒我該怎樣做。」

轉至另一教會,情況也是一樣。「一位傳道人與主任牧師商討後,下令只准我返主日崇拜,並禁止我與其他弟兄姊妹同檯食飯飲茶,除非在快餐店各自進食。」

主流教會容不下肯復,他只好回歸自己的小圈子。現在肯復加入了一個基督徒同志組織,籌辦主日崇拜﹔並經常與天主教神父會面,參與主日彌撒。他不拘泥宗教分歧,只渴望在團體中找到愛與鼓勵。在一班教友的接納與支持下,他繼續提起腳步,踏上征途。

未想過會「中招」

易名肯復,除了有肯定康復的意思外,還有一份劫後重生的自我肯定與認同。

肯復說得病猶如中六合彩般「幸運」,他說﹕「當年香港愛滋病患者的數字只有三百幾人,怎想到自己竟會『中招』﹖」

不過他沒有逃避和退縮﹕「既然事實無法改變,便勇敢接受和承擔自己闖出來的禍吧﹗」他第一時間把病情告知了三個可信的人 -- 他的姊姊﹑當時的愛侶及一位中學同學。他們對肯復的支持與鼓勵,成為他站在前線,公開身分的推動力。

「好幾次演講表明自己的身分後,有些聽眾主動與我握手﹔朋友知道我想去台灣,便籌款給我買機票﹔母親知道我出事後,說願意一命償一命,使我很感動。」肯復說只有最大的秘密都不再是秘密時,他才無懼地面對家人和朋友。

陰霾中活出彩虹

肯復在患病第二年主動在四間愛滋病組織擔當義工,又參與愛滋病教育工作,到不同的院校分享個人經歷,接受傳媒訪問。他更與朋友一起成立了「香港彩虹」這個同志組織,完成了一個心願。他的另一心願,是往祖國參與「希望工程」,扶貧辦學。不過肯復恐怕心願難償。「要落實起碼要過了三十歲,待父母退休﹑生活安定,可惜自己有病在身,中國衛生又差。」

被「判刑」的一刻,肯復祈求上帝多給他十年壽命。「現在已經過了五年,可以試的新藥,如今也試了近八成,但沒有人會知情況會怎樣,有人病發後仍活了十四年﹗我因為未知前途,所以更要把握時間﹗」

愛滋病改變了肯復的一生,不過他卻樂於接受這上天安排的「劇本」,努力演好「同志愛滋基督徒」的角色。

「我不打算追問why,我只會問how﹖怎樣去面對這個世紀絕症,如何回應這個挑戰,把握人與人之間互相表達愛心的機會,才是我最關心的。」

一般人對愛滋病人歧視是因為教育不足,可是就連對愛滋病有深入認識的醫護人員也曾對患者「另眼相看」。

|

肯復五年前在威爾斯醫院住院期間曾受到「特別對待」,他憶述﹕「他們在我床邊掛上『小心血液』的紅牌,用屏風把我隔離,更高呼HIV﹑AIDS等令人敏感的字眼。」 「他們把我送往照X光片時,在儀器上蓋上布,又不敢接觸我﹔送給我的食物全用膠碗盛起,用完即棄﹔我出院時,他們把我用過的東西用紅袋包好,隨即燒掉。」 九龍灣綜合治療中心高級護士長朱錦瑩解釋,愛滋病於一九八三年才開始廣為人識,直至八七年才有AZT 這治療愛滋病的藥。她說﹕「當時的醫護人員並不了解愛滋病的傳播途徑,他們為了保障自己才會有這樣的處理方法,這也是無可厚非的。」 |

|

普及措施 一視同仁

現時醫院在處理病人血液及其他體液時會採取「普及性預防措施」(Universal Precautions), 即假設所有病人均為HIV感染者,若醫護人員接觸血液和深層體液時(如精液和陰道分泌),均會遵守一套嚴格的預防措施。

曾在愛滋病科工作的伊利沙伯醫院內科部護理主任羅惠嫻表示,在愛滋病人床頭掛上「小心血液」的紅牌和使用膠碗碟的情況已不再有。她說﹕「在很多年前的確有這種情況,但現時醫療人員對愛滋病的態度已有很大轉變。」

現時醫護人員會以PWA(People With AIDS)來稱呼愛滋病人,這稱呼可讓人知道愛滋病的潛伏特質,又可避免直呼他們為愛滋病患者,引起他們不安。■