他們都愛國

記者□許慧芝 蔡志厚 萬淑君 編輯□李泳萱 鍾靄婷

二月初,新華社於已故國家領導人鄧小平忌辰當日再度發表鄧於一九八四年有關治港班底要求的言論,愛國定義的討論頓時成為城中熱話,有人高呼自己愛國愛港,又有人痛罵賣國之流,一時間,「愛國論」被炒得更為火熱。

燈火闌珊處,卻有人默默地為中國為香港付出著。

七十年代畢業於香港大學經濟系的程翔,前途無限,因為感到內地資訊封閉民智不開,毅然進入《文匯報》當記者。當年的同學都已經飛黃騰達,他仍然以「愛之深、責之切」的態度擔當著時事評論員和中國問題專家。

劉山青,也是香港大學畢業的天子門生,因為推動國內民運,身陷囹圄十年,重獲自由後仍繼續投入毫無回報的民運工作。

彭志銘,本地出版社次文化堂堂主,除了不為賺錢而出書,更親自到貴州服務辦學,他卻說愛國太為狹窄,寧願選擇愛宇宙。

不同的背景,不同的信念,卻都犧牲過名利、前途以及自由。難道這不是愛國嗎﹖

程翔

為開啟民智投身傳媒

「我一直以事業角度看自己加入《文匯報》,它給予我直接參與建設中國的事業。我的事業在中國,我願為中國付出青春,這樣一做就十五年。」現職新加坡《海峽時報》東亞特派員的程翔,在大學二年級時已決意投身傳媒,希望能令中國社會開放、資訊流通,使中國的經濟可以迅速發展。

大學二年級時他到東北的撫順市參觀,那裡的煤礦廠送他一小塊煤作紀念品。當他們離開的時候,當地的海關竟然指煤是國家重要經濟物資而要將之沒收。程翔隨即和海關人員辯論﹕「人類認識煤已有幾百年,日本人又曾經開採了我們大量的煤礦,這根本不是秘密。」經過這一件事之後,他覺得身為中國對外第一線的海關,當時尚且如此愚昧,廣大的中國人民的情況,更是難以想像。他想起梁啟超致力辦報以開啟民智的歷史,投身傳媒的念頭便因而萌生。

七十年代在香港大學畢業後,他便投身《文匯報》。當時大學畢業生月薪一千八百元,他在《文匯報》的工資卻僅得六百三十元﹔加上當時香港人恐共,他加入《文匯報》後,舊同學都不願接近他,有近五年他身邊沒有朋友,甚至連累兄弟不能任職政府部門,他也因為有負家人對他的寄望而感到內疚。

但於親中報章的工作,讓他有直接了解中國的機會,也合乎他學成為國的意願﹕「只要我所做的事能促進中國的進步,我便相當滿足,這已令我覺得付出這些代價是值得的。」於一九八一年,他成為香港第一位長駐北京的記者,並在北京逗留六年,令他對內地社會的各方面都瞭如指掌。

雖然《文匯報》是一份官方色彩濃厚的報章,但程翔自言從沒有做過違背良心的事﹕「有一次黨要求我撰文讚揚南斯拉夫,作為中國快要推行改革開放政策的前哨思想部署。但當我往該地考察時,發覺不是想像中那麼好,不值得中國學習,所以我只寫了一些當地的歷史、文化、地理等資料,沒有為黨宣傳。」十年後南斯拉夫解體,證明了他的判斷沒錯,他至今仍為此事覺得驕傲。

爭取報道不惜闖禁區

為了促進中國的資訊流通,程翔甚至不惜闖進國內的新聞禁區作採訪。一九八二年,當時還是美國副總統的布殊訪華,程翔闖進新聞禁區,在新華社發放新聞稿前,親自到機場採訪美國訪問團,取得布殊發放的兩岸外交政策的新聞稿,內容比新華社所發表的更為豐富。

程翔說他當時這樣做要付出代價﹕「代價就是長期都不會升職。」但他認為這樣做沒有錯,身為記者就應該要有洞察力和膽識,不應只滿足於官方所提供的資訊。

六四後希望幻滅

當記者期間,程翔也會旗幟鮮明地支持共產黨中的改革派,甚至主動報道他們的消息。但八九年的「六四事件」卻令程翔的希望幻滅了﹕「六四之後,改革開放嚴重受挫,我很痛心,走對了十年的路,又要拐彎了。」

他不能接受在「六四」這大是大非的問題上,違背自己的良知來逢迎北京官方褒揚屠城的指令,也接受不到中央用坦克車大炮對待學生,於是在一九八九年毅然辭去《文匯報》的工作﹕「我的忠誠是對中國人民,不是對共產黨,從來沒有含糊過。『六四』後我對人民的情不變,但對共產黨不再姑息,我會以嚴厲批評的態度對它。」

其後程翔連同四十多名一起辭職的舊同事,合辦《當代》時事評論雜誌,並在創刊詞中明言,出版目的是為了「促進中國民主改革,推行民主黨政而盡其綿力」,著重「弘揚民主思潮,報道中國實況」,報道方針為「有喜報喜,有憂報憂,有善必揚,有惡不隱」。但他以透明開放的態度報導中國政情,為新華社所顧忌,視他為叛徒,與他劃清界線。加上因為《當代》未能吸引讀者興趣,雜誌終於在九五年被迫停刊。

「愛國是正常人對國家油然而生的感情,是自然的,不需喬裝,是發自內心的。就像對母親一樣,你不會每天對她說『我愛你』,但當她生病時你自然會關心她。」

他指出,每當中國在國際社會做出成績,特別是體育方面,香港人都會歡呼鼓掌﹔每當有水災、災害,香港人都會捐錢﹕「香港人從來都沒有說愛國,但他們出錢出力,這才是真摯、誠實、無條件的愛。」

「貪官最愛國」

程翔認為現時香港的愛國爭論是把愛國的感情政治化,令愛國與政治權力結合,使愛國庸俗化。他指出問題源自回歸以前有些左派人士標籤自己為愛國人士,左派學校和工會等都自稱為愛國團體,彷彿這個圈子以外的人都不愛國。

前國家領導人鄧小平曾說過治港班子應以愛國者為主體,使左派人士先天地有治港本錢,於是現在他們便分配權力,斷定誰愛國誰不愛國了。而因為「愛國」可以分享實際政治權利,社會上產生了「忽然愛國」的人士,以愛國作為政治權謀。

現在香港的愛國人士中,他不排除有人像東江縱隊游擊隊的成員般由衷而不計較地愛國,但大部分都是盲目跟從共產黨,毫無條件地接受共產黨的統治,那些「忽然愛國派」更是因為和大陸有金錢糾葛或在國內做生意而愛國﹕「國內有一句話﹕『貪官最愛國』,因為透過現有制度,貪官可以獲得最大的利益。」

對於被親中人士罵為賣國的民主黨,他說﹕「我看不到民主派人士當中有誰賣國。他們不能對異見人士扣上賣國帽子,這是很嚴重的指控。不愛國即是叛國,是可能判死刑的事,怎可能輕率地憑個人喜好,判一個人死刑﹖」

他又指出,現時論證「愛國必須愛黨」的言論,其實已遠超鄧小平當時提出的標準,在理論上也說不通的,對知識分子更是侮辱﹕「如果黨做錯了事,傷害了國家,國民有沒有權責備黨﹖中國有一句古語﹕『愛之深,責之切』,執政黨做錯事,受到批評下台,是很正常的事。」

前《基本法》起草委員、屬「四大護法」之一的蕭蔚雲在本年一月來港出席一政制論壇時指出,人大常委「可以備案,可以不接受備案」,暗示即使香港有了共識,中央也有權不讓香港普選立法會。程翔認為蕭蔚雲這種說法非常荒謬,因為附件二已明確表明立法會的產生辦法只需到中央備案。

雖然不少人均指中央的「愛國論」會間接為民主派在立法會選舉中拉票,但程翔對這一種說法仍有保留。他指出,香港與台灣的情況甚為不同﹕「台灣你愈壓她,她的反抗意識、獨立意識愈強,但香港不會出現這種情況。在相同的情況下,香港內部社會反而會產生協調的聲音,可以對民主派的票數發展有所制約。」

劉山青

十年鐵窗 無損推動民運堅持

同樣於香港大學畢業,程翔選擇辦報以開啟民智﹔劉山青則選擇更直接的方法,透過支援國內民主運動,爭取民主以改善中國的未來。

「愛國可分為兩面,一方面可以幫助國家,正面地令國家變好﹔另一方面是做得不好的,便要阻止。中國社會最大的問題是不民主以及權力至上,人民沒有權選擇政府,這是最迫切的問題。我現在做的是帶起人民爭取民主,改善現況,這是出於愛的表現。」民運人士劉山青說道。

為了走這條路,他的確付出了很大的代價。八十年代初,劉山青在香港大學畢業之後,經常往來改革開放不久的廣州,為王希哲等中國民運人士送上物資,甚至親身從香港攜帶一些政治書籍送上廣州﹔並在香港籌款和進行宣傳工作,支持爭取民主的運動。一九八一年十二月,他被廣州當局拘留,後以反革命罪判監十年,直至一九九一年才獲釋回港。

參與社會運動爭取民主

身陷囹圄十年,並沒有打擊他推動民主運動的熱誠。出獄後他原本可以到美國尋求政治庇護,重新生活,但他仍堅持留在香港積極參與各個政治團體,如支聯會、四五行動、社會民主論壇、民主倒董力量等,繼續積極在香港爭取內地民主。劉山青坦言︰「我參加這些活動沒有報酬,也不會成名,只是為了自己的信念。」

劉山青說,當初放棄追求物質生活,參與中國的民主運動,完全是基於自己對國家的感情,以及爭取公義的心態出發。他形容,當他回到祖國,看見祖國的事物,便自然會衍生出對國家的感情﹔即使離開了中國,也覺得自己是中國人。由於這種感情,才促使他致力為中國人民爭取民主。

「中國最大的問題是(沒有)民主,這是不爭的事實。」他指出,中國自八九年後進入穩定期,中國的國力明顯增強,但這個力量強勁的國家,卻只由少數人所控制。為此,劉山青不但覺得自己所做的一切值得,更認為中國一定要有更多人走這條路,才可改善國家社會。

愛國論阻嚇港人

對於近日被炒得熱烘烘的愛國爭論,劉山青認為大有問題。他認為,中央提出愛國的爭論目的在於阻嚇香港人,不要在九月的立法會選舉中投民主派一票﹕「那些護法已經說,假如你們選出一些所謂反中亂港的分子,中央可以解散立法會、修改基本法,但最大的可能是,你要依賴中央要CEPA(更緊密經貿關係安排),就甭瞎想了,這個威嚇已經相當的清楚。」

他指出,這些爭拗並沒有將愛國的感情和愛國主義分開來看。他解釋,愛國主義本身就很難定義,現在卻將這種抽象思維放在基本法之上,愛國主義就變了有法律效應,而這種意識形態,多少是不理性的,更帶有一點宗教的色彩,因為愛國主義令國家高於所有的事物,人民要為國家犧牲所有的個人利益,這是他不能認同的﹕「這世界除了上帝,還有甚麼可以超越一切的事﹖」

他認為愛國家的感情來得很自然﹕「你回到你自己的國家,看到一些事物的時候會產生歸屬感,這種感情其實很自然,但一旦提升到愛國主義的層面的話,這就變成了兩種不同的東西。」

彭志銘

貴州扶貧辦學寫書籌款

次文化堂堂主彭志銘,以出版《老懵董》、《涼粉虫》這一類諷刺時弊的書而為人熟識,早前出版的《唱衰香港人》一書也深入民心。原來他也默默地參加了由非牟利團體舉辦的扶貧活動,出書為貴州貧童籌募經費,甚至到偏遠的村落辦學,希望透過更直接的方法來表現對當地人民的關愛。

「唯一救中國的方法,是讓中國人有機會讀書、接觸知識、接觸外界。」

「沒有知識,只會浪費資源。我們為他們提供衣服、糖和餅,再多也不夠,消化了便沒有﹔但如果像其他志願團體般將耕種的知識傳授給他們,他們便懂得把膠紙鋪在土地上令農作物不會凍死,而這些方法便是知識。」

救國唯教育

貴州乃全國最貧窮的地方,甚至比雲南、廣西邊境的村莊更貧窮﹔單靠物質方面的援助,並不足以解決內地的貧窮狀況,彭志銘認為唯一的救國方法只有辦學一途。

然而,彭志銘批評許多在市中心辦學的人,並不是真心要改善內地的教育情況﹕「有些人,捐錢建學校,學校以他的名字命名,然後他到該校剪綵後便走了,他們從來不考慮在(從市區)徒步走十多小時的山區建校。」於是,本著「人不做我便做」的精神,他於內陸的村莊建立學校,為山區的孩子提供六年的免費教育。

「人民有獨立思考的能力,對國家有批判性,官員要負上政治責任,才不會任意妄為。」雖然當地官員一度提出要取消希望工程,彭志銘仍然堅持﹕「要救地方和人民便要靠知識,這樣才有進步的機會,這樣中國的發展才會好。」

他認為教育可以改善人民素質、思想、認知和見解,透過培養獨立思考,發展出一個好社會,國家才會富強,如此才是愛國的表現。他批評中國政府實行「愚民政策」,愚弄人民,令他們變得無知而容易控制。據非官方數字統計,現時中國十五歲以上的文盲人口佔總人口百分之八點七二,實際數字高達八千五百萬人。

嚴重赤貧 內地官員不重視

除了缺乏教育機會,當地的貧窮情況的確嚴重得難以想像,光是要抵達內陸的村落已經不容易。有一次,他們一行人在半夜走了十一小時,途中還要經過一些由樹幹做成的獨木橋,彭志銘說﹕「那地方根本沒有山路,我們要像蜘蛛俠般在山腳爬上山﹗」

又有一次,當他們探訪完畢,彭志銘隨口問了村民一句需要些甚麼,以便下次有工作人員經過時可為他們帶來,村民竟然要求他給他們帶來一把剪刀。

原來當地村民沒有多餘用水可供洗頭,需要用剪刀把孩子的頭髮剪掉﹔但由於村裏連一把剪刀也沒有,他們只能用剃刀把頭髮削下。然而當頭髮削到某一長度時便不能再削,所以他們急需一把剪刀。彭志銘感慨地說﹕「那裡仍然是古代,沒水沒電沒收音機。他們要用一些小桶取水,每次要走一個多小時,之後再回到山上。」

但要援助這些村民並不容易。由於內地規定外地人不准帶舊衣服到內地,令彭志銘的援助工作難上加難﹕「一方面我們帶著舊衣在深圳過境後,便立刻把衣服寄給一間在貴州的寺院,由院中的和尚接收。另一方面我們認識一些內地的廠客,把『貨頭貨尾』帶上山,有時遇上崎嶇的山路,甚至要徒步拿上山,或請村民合力運上山。」

地方雖然偏僻,卻無損彭志銘幫助村民的決心,因為他知道他們是被社會遺棄的一群。有一次,彭志銘等人要求當地官員帶領他們到偏遠的落後地區,但他們卻諸多推搪,到最後竟然說︰「我們去了很多遍了﹗」然而有一次,當彭志銘一行人到達貴州的一條村莊,村民都紛紛跪在地上,哭著說已經有十多年沒有人探望他們了。

自九三年到內地辦學開始,彭志銘差不多每年都會到貴州一次,如果工作不太忙的話也會多去兩次,更把於貴州的見聞寫成《窮孩子》一書,把收入全數捐予「希望工程」,希望有更多的孩子可以上學﹕「太多需要幫助的人了﹗那裡只剩下老人和兒童,一般農戶的收入低於貧窮線,連基本生活也成問題,又如何讓孩子上學呢﹖」

愛國不如愛宇宙

他批評中央政府最近推出的愛國論,認為「愛國便要愛黨」的說法「放諸四海皆不準」。他以美國為例,指出當民主黨執政,共和黨人會因為愛美國而強烈批評執政黨。他認為,只有透過不斷的批評和監察,國家才會進步。「我也和一些香港民主派人士接觸,他們也不是個個都是好人,但如果沒有他們監察著『土共』,抗衡親中分子,香港早已真正淪陷在大陸手上。」

「現時的愛國定義太過民族情緒化、太狹隘。可不可以說愛港﹖之後愛自己的村、街和大廈﹖依照這個理論範圍可以不斷縮小,這樣的思想多麼狹隘﹗愛整個宇宙多麼好﹗」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

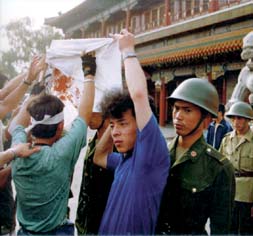

去年一月,劉山青(中前)在羅湖橋與警方發生衝突。(照片由蘋果日報提供)

去年一月,劉山青(中前)在羅湖橋與警方發生衝突。(照片由蘋果日報提供)